Записки туриста

Перевод Э. Б. Шлосберги Л. В. Шапориной

под редакцией А. Л. Андрес

Вовсе не из эготизма я постоянно пользуюсь словом "я", а только для большей живости изложения. Я коммерсант. Объезжая провинцию по своим делам (торговля железом), я решил вести дневник.

Путевых заметок по Франции почти не существует,- вот что дает мне смелость напечатать свои. Я провел в провинции несколько месяцев и пишу книгу, но я не решился бы говорить о Париже, где живу двадцать лет. Изучить его - дело целой жизни, и нужна очень светлая голова, чтобы распознать подлинную сущность явлений под скрывающей их модой, которая сейчас более чем когда-либо властвует в нашей стране над истиной.

Мода была столь же всесильной и при Людовике XV; она обрекла на смерть генерала Лалли только за то, что он бывал резок и недостаточно любезен. В наши дни она бросает в тюрьму молодого офицера, не более виновного, чем генерал Лалли*. И все же во времена Людовика XV на пути к истине одной помехой было меньше: не нужно было тратить усилий, чтобы забыть громкие фразы двух десятков писателей - людей весьма талантливых и получающих плату за свою ложь.

* (...бросает в тюрьму молодого офицера, не более виновного, чем генерал Лалли.- Стендаль имеет в виду процесс лейтенанта Эмиля де ла Ронсьера, приговоренного в 1835 году к десяти годам тюремного заключения по ложному обвинению в попытке изнасилования. Лалли-Голандаль (1702-1766) - главнокомандующий французских войск в Индии во время войны с Англией за ост-индские колонии; оставленный без помощи французским правительством, он потерпел ряд военных неудач и в 1761 году был взят англичанами в плен, что послужило основанием для обвинения его в измене; по возвращении из плена Лалли, став жертвой придворных интриг, был казнен.)

В Париже вас одолевают уже готовые суждения по любому вопросу, словно вас хотят во что бы то ни стало избавить от труда мыслить, оставляя вам единственное удовольствие - быть красноречивым. В провинции - другого рода беда. Вы проезжаете мимо прелестного ландшафта или развалин, переносящих вас в средние века. И что же! Вы не встретите никого, кто бы сообщил вам, что здесь имеются те или иные достопримечательности. Провинциал, если его край известен своей живописностью, хвалит все без разбора в преувеличенных и бессмысленных выражениях, являющихся плохой копией пафоса г-на де Шатобриана. Если же газетные статьи не подсказали ему, что в ста шагах от его дома расстилается пленительный пейзаж, он ответит вам на вопрос, стоит ли осматривать что-нибудь в окрестностях: "Ах, сударь, этот лес легко мог бы приносить сто тысяч франков годового дохода!"

Фонтенебло, 10 апреля 1837 г.

Наконец, я в пути. У меня хорошая коляска, купленная по случаю. Единственный мой спутник - мой верный Жозеф, который, прежде чем обратиться ко мне, почтительно просит на это разрешения - и тем выводит меня из себя.

За все время пути от Веррьера с его прекрасными лесами до Эссона в голову мне пришла одна только мысль - весьма эгоистичная и даже пошлая: если мне еще случится путешествовать в собственном экипаже, взять с собой слугу, который не говорит по-французски.

Край, по которому лежит мой путь, безобразен. На горизонте - одни лишь серые и плоские очертания. На переднем плане - картина полного бесплодия, хилые деревья с обрезанными наголо ради вязанки хвороста ветвями; крестьяне в бедной одежде из синего холста. К тому же холодно. Так вот что мы называем прекрасной Францией! Я вынужден сказать себе: "Она прекрасна в духовном отношении, она удивила мир своими победами; это уголок вселенной, где взаимоотношения людей приносят им меньше горя, чем где бы то ни было". Однако должен сознаться, рискуя оскорбить читателя, что природа не наделила жителей Северной Франции источником животворящего счастья.

Мудрое правление короля - человека превосходного - не допускает ныне ни наглых выходок богачей против бедняков, в отличие от Англии, ни наглых притязаний духовенства, как во времена Карла X. Так вот, подумал я, глядя на Эссон, этот единственный, быть может, город в мире, где правительство делает меньше всего зла своим подданным и лучше всего обеспечивает им безопасность на больших дорогах и правосудие, когда они вздумают подраться между собой. К тому же национальная гвардия и кирасиры доставляют им развлечение.

Тон бесед полукрестьян-полубуржуа, подслушанных мною по дороге, холодный и рассудительный; в нем чувствуется нотка лукавства и шутливости, что свидетельствует об отсутствии у них больших несчастий и глубоких переживаний. В Италии не встретить такого зубоскальства: его заменяет там свирепое молчание страсти, образный язык и горькая насмешка.

Чтобы проверить это наблюдение, я останавливаюсь в Эссоне на четверть часа у одного из корреспондентов нашей фирмы. Он убежден, что, остановившись у него, я хотел показать, что на этот раз путешествую в собственной коляске. Он угощает меня отличным пивом и ведет серьезную беседу о муниципальных выборах. Садясь в коляску, я спрашиваю себя: неужели же выборы, фактически вошедшие в нашу жизнь только с этого года, заставят нас ухаживать за низшими слоями населения, как это происходит в Америке? В таком случае я поспешу записаться в аристократы. Я не хочу ни за кем ухаживать - ни за министром, ни тем более за народом.

Вспоминаю, что в средине века пышный женский бюст был не в моде; женщины, имевшие несчастье обладать таковым, носили корсет, который, сжимая грудь, скрывал ее, насколько это было возможно. Боюсь, что читатель сочтет это воспоминание несколько игривым, но я позволю себе этот тон не из жеманства и не из желания блеснуть остроумием. Боже избави! Я просто претендую на свободное выражение своих мыслей. Двадцать секунд я искал какое-нибудь Другое столь же ясное выражение, но безрезультатно. Если моя непринужденность вызовет недовольство читателя, то я советую ему закрыть книгу, ибо, насколько я сдержан и зауряден за своим прилавком и на собраниях моих коллег - деловых людей, настолько же я стремлюсь к естественности и простоте, когда по вечерам пишу этот дневник. Если бы я на йоту отошел от правды, то лишился бы всякого удовольствия и перестал бы писать. Как это было бы грустно!

Неужели же наша вольнолюбивая, безрассудная веселость, наш французский ум будут подавлены и уничтожены из-за необходимости ухаживать за грубыми и фанатичными ремесленниками, как в Филадельфии?

Добьется ли демократия этой победы над самой природой человека? Народ стоит выше избранного общества только в эпоху, когда им руководят благородные движения души и он способен к возвышенным страстям. Слишком часто хорошо воспитанные люди во имя своего честолюбия стараются хоть чем-нибудь подражать Робер-Макеру. Что же другое, говорят они, осталось великим деятелям революции, которые не сумели нажить деньги?

Если бы правительство разрешало любому, кто обладает красноречием, собирать в часовне всех скучающих людей, не имеющих средств ходить в театр, мы вскоре стали бы столь же фанатичны и угрюмы, как жители Нью-Йорка. Да что я говорю, в двадцать раз больше. Мы во всем доходим до крайности. В Эдинбурге в светской беседе барышни говорят с молодыми людьми только о достоинствах того или иного проповедника, причем тут же приводят цитаты из его проповеди. Вот почему я люблю иезуитов, которых так ненавидел при Карле X. Разве это не самое большое преступление - лишить народ веселья, украшающего его вечера?!

Я уже не увижу этого одичания любезной Франции; оно произойдет лишь около 1860 года. Но как жаль, что отчизна Маро, Монтеня и Рабле потеряет свой природный ум - этот острый, вольнолюбивый, фрондерский, искрящийся ум, который так сродни всему смелому и безрассудному. Его уже не найти в хорошем обществе - в Париже он сохранился еще только среди уличных мальчишек. Боже мой! Да неужто мы станем женевцами?*

* (Да неужто мы станем женевцами? - Женева в эпоху реформации была центром кальвинизма - одного из наиболее строгих протестантских вероучений. Словом "женевцы" Стендаль обозначает в данном случае те черты ограниченности, фанатизма и чопорности, которые он считает характерными для протестантов.)

В Эссоне в 1814 году предали Наполеона.

Неподалеку от Фонтенебло взорам открывается пейзаж, единственный заслуживающий внимания. Внезапно видишь Сену, которая течет на двести футов ниже дороги. Слева долина тянется вдоль возвышенности, поросшей лесом, по которой едет путешественник. Но увы! Здесь нет величественных, вековых вязов, как в Англии. Их отсутствие, так резко ослабляющее впечатление от пейзажа, к несчастью, характерно для всей Франции. Стоит крестьянину увидеть высокое дерево, как он уже мечтает продать его за шесть луидоров.

Сегодня утром дорога из Парижа в Эссон была забита несколькими сотнями солдат в красных штанах, которые брели по два, три, четыре человека или отдыхали, растянувшись под деревьями. Это меня возмущает: они походят на бредущих вразброд баранов и производят жалкое впечатление. Как можно допустить укоренение таких навыков у французов, которые и без того не слишком дружат с дисциплиной! Какие-нибудь двадцать казаков легко разогнали бы весь этот батальон, направляющийся в Фонтенебло для охраны двора во время бракосочетания герцога Орлеанского. Перед самым Эссоном я обогнал авангард батальона, который задержался, чтобы подождать отставших и вступить в город в более пристойном виде. Услышав барабанную дробь, девушки вне себя от восторга выбегают на порог своего дома. Молодые люди толпятся посреди улицы. Все глазеют на батальон, который строился на краю деревни со стороны Парижа; дорога несоразмерно широка, и его отлично видно. Я вспомнил песенку Гретри:

Ничто так девушек не манит, Как вид солдата-храбреца.

Это замечательно верно в отношении Франции: девушки любят дерзкую, отчаянную храбрость, а не спокойную, благородную смелость Тюренна или маршала Даву. Все, что глубоко, не находит понимания и не вызывает восхищения во Франции. Наполеон хорошо это знал; отсюда его напыщенность, его театральность, которые погубили бы его, имей он дело с итальянцами.

В Фонтенебло я отлично пообедал в гостинице "Виль де Лион". Эта гостиница - snug* (спокойная, тихая, с предупредительной прислугой), наподобие Бокс-Хилла, близ Лондона.

* (Уютная (англ.).)

Я отправился во дворец, находящийся в конце Королевской улицы, но он оказался закрытым для посетителей. Дело объясняется очень просто: там заняты приготовлениями к свадьбе. Но когда-то я составлял инвентарь Фонтенебло, и один из служащих, знавший меня еще в те времена, разрешил мне бросить дружеский взгляд на двор "Белой лошади", который обязан своим названием гипсовой копии со статуи Марка Аврелия в Капитолии. Она поставлена здесь по приказу Екатерины Медичи. Итальянским принцессам присуща любовь к изящным искусствам. Эта копия была убрана лишь в 1626 году. Итальянец Себастьяно Серлио из Болоньи построил этот двор по своим планам в 1529 году.

Я мысленно представил себе бронзовую группу, которую поставят здесь в 1880 году: Наполеон, прощаясь с армией, обнимает старого солдата.

Мне попадаются навстречу гусары четвертого полка - полка образцового. Гусары надменны, ибо только они во Франции имеют право при красном ментике носить штаны небесно-голубого цвета. Честь и слава начальникам, умеющим придавать столь большое значение подобным мелочам! Вижу, как подковывают горячую лошадь; гусар заворожил ее взглядом и заставил стоять неподвижно. Гусар должен в две минуты оседлать лошадь, одеться и открыть огонь.

Много говорят об одном из самых крупных деятелей нынешнего режима, который вчера ответил одному из просителей:

- Бога ради, голубчик, оставьте меня сейчас в покое. Этот поход в Константину, словно меч Горация Коклеса*, навис над моей головой.

* (Меч Горация Коклеса - вместо "Дамоклов меч".)

Раз нет возможности попасть во дворец, требую себе почтовых лошадей. А мне бы хотелось посмотреть несколько картин Приматиччо; говорят, они отлично реставрированы. Что-то плохо верится! Разве мы с нашей любовью к чопорности и манерности можем сохранить простоту славного итальянца? К тому же наши художники не умеют писать женские лица. По всей вероятности, я ничего не потерял - мне пришлось бы только пожать плечами.

Мы не имеем себе равных лишь в маленьких памфлетах в духе Вольтера да еще в статейках "Chari vari", в тех случаях, когда автор бывает в ударе. Взять хотя бы посещение неаполитанским королем Королевской библиотеки (кажется, в 1836 году): "Я очень желал бы уйти отсюда".

Все остроумцы Германии, Англии и даже Италии, соединившись вместе, не смогут написать такой статьи. Но реставрировать фреску Приматиччо! Это - другое дело. Тут нас превзойдут даже немцы.

Дворец Фонтенебло весьма плохо расположен, в самой низине. Он напоминает словарь по архитектуре: все как будто налицо, а между тем ничто не волнует. Скалы Фонтенебло просто смешны. Только преувеличенные рассказы о них ввели их в моду. Изумленный парижанин, который ничего подобного не видал, воображает, что холмы в двести футов вышиной являются частью альпийской горной цепи. Лесистые места также очень жалки. Впрочем, там, где деревья достигают высоты восьмидесяти футов, лес производит впечатление и очень красив. Он тянется на двадцать два лье, имея в ширину восемнадцать лье. Наполеон приказал провести в нем на триста лье скаковых дорожек. Он полагал, что французы любят монархов-охотников.

Известны два анекдота, связанные с Фонтенебло, первый - о смерти Мональдески*, сообщенный его исповедником, отцом Лебелем**, и второй - о беременности настоятельницы монастыря "Утеха", рассказанный на интимном вечернем выходе Людовика XIV ее отцом, герцогом А., позабывшим название монастыря, в котором его дочь была настоятельницей***.

* (Мональдески - фаворит шведской королевы Христины, убитый по ее приказанию в одной из галерей Фонтенебло в 1657 году.)

** (Собрание документов, составленное Лапласом, т, IV. стр. 139.)

*** (Мемуары Сен-Симона.)

Мональдески хорошо знал эпоху, в которую он жил, и принцессу, при которой состоял. Шпага одного из трех лакеев, приводивших в исполнение приговор Христины, согнулась о грудь неверного любовника - он обычно носил кольчугу весом в девять - десять фунтов.

Я все же предпочитаю, чтобы имелся префект полиции: правда, он иной раз велит подвергнуть осмотру мои бумаги, но по крайней мере я не вынужден постоянно носить при себе оружие. Моя жизнь более удобна, хотя сам я меньшего стою: теперь я менее отважен и при малейшей опасности бледнею.

Монтаржи, 11 апреля.

Довольно жалкий городишко. Он весьма приукрасился после 1814 года, когда смог воспользоваться реформами, введенными Сьейесом, Мирабо, Дантоном и другими великими людьми, клеветать на которых весьма принято среди нынешних пигмеев. Хороший ужин в гостинице "Ла пост", прекрасно обставленной. За весь сегодняшний день мне не встретился ни один недобросовестный форейтор. Я плачу по пятьдесят су. Некоторые из них плохо ездят верхом, это меня раздражает. А я-то думал, что можно будет объявить призыв форейторов, если прусские солдаты, подстрекаемые русскими, нападут на нас. Перед отъездом я пошел взглянуть на бульвар, расположенный на берегах Луэна и Бриарского канала. Жалкое зрелище.

Неви, 12 апреля.

Я ехал по очень унылым местам, прежде чем спустился в долину Луары. Кажется, эта местность называется Гатине. За Бриаром поднимаешься и спускаешься уже по плодородным склонам холмов; все они тянутся по направлению к Луаре. Нужно бы хоть у реки провести дорогу по насыпи.

Кон, 12 апреля 1837 г.

По мере приближения к Луаре начинают попадаться деревья, покрытые почками; местность утрачивает вид полного бесплодия, который нагонял на меня тоску в Гатине. В то время как я проезжал через какое-то большое селение на Луаре, мне захотелось пить. Вода, за которой я отправился в какое-то гнусное кафе, просто отвратительна. Нужно запастись восемью четырехугольными бутылками, вроде бутылок из-под туринского ликера, и поставить их в укромное местечко за ногами путешественника. Таким образом, вы будете иметь и вино и воду, запас которой можно пополнять у каждого фонтана.

Заночевал в Коне. Гнусный городишко, и гнусная гостиница. Но мне нужно было побывать в мастерских, расположенных по берегу Луары, где куются железные якоря. На стене одной из мастерских мне показали отметки уровня воды во время разлива реки - я был поражен, как высоко стояла вода.

Висячий мост через Луару почему-то считается здесь безобразным. Французы, право, смешны в своих суждениях. Быть может, инженер, строивший этот мост, носил чересчур высокий галстук, что придавало ему самодовольный вид, быть может, он задел тщеславие граждан городка другим столь же серьезным проступком. Как-то деревянный настил одного из пролетов моста провалился вследствие того, что опора арки, несшая настил, сломалась. Трое прохожих при этом утонули. Следовало пользоваться железом из Лароша, в Шампани, а здесь, быть может, по недосмотру, использовали ломкое беррийское железо. Впрочем, нельзя предвидеть всех недостатков железа. Случается иногда, что железный брус самой лучшей выделки внезапно ломается. Нет ли здесь влияния электричества?

Этот мост, который не пользуется здесь доброй славой, ведет на один из островов на Луаре. Река эта имеет несуразный вид из-за островов. На всякой добропорядочной реке острова являются исключением,- на Луаре же они встречаются беспрерывно; таким образом, река повсюду оказывается разделенной на два - три рукава, и в ней постоянно не хватает воды. Итак, этот злосчастный мост выводит на дорогу, пересекающую остров, который мог бы быть очаровательным, если бы не вырубленные деревья. Мост этот, говорят, вызывает брюзжание местных жителей. Брюзжание - вот одно из бедствий провинциальной жизни. В колониях этого не бывает.

Чтобы дополнить свои впечатления, я зашел в бакалейную лавчонку, где купил изюму. В это время какой-то крестьянин с тупой физиономией, в одежде из синей холстины, проходил по мосту. Бакалейщица сказала мне, что этот человек ест мясо всего восемь раз в году, а все остальное время питается кислым молоком. В трудную пору жатвы крестьяне позволяют себе побаловаться "пикетом". Напиток этот приготовляют, заливая водой виноградные выжимки из-под пресса. А мы смотрим свысока на Бельгию и Шотландию!

Негры счастливее. Их хорошо кормят, и каждый вечер они пляшут со своими возлюбленными. Наши же полуголодные крестьяне должны были бы радоваться солдатчине. Ничего подобного! Их умственный уровень не выше их физического состояния. Чем более они обездолены, тем в большее впадают отчаяние, когда жребий падает на них. Впрочем, через полгода они уже поют песни на привалах*.

* (См. прекрасное немецкое описание взятия Константины в переводе г. Шпацира.)

Ла-Шарите, 13 апреля.

Крупной рысью проезжал я городок Ла-Шарите, как вдруг, словно в наказание за то, что я все утро думаю о ржавлении железа, сломалась ось у моей коляски. Это моя вина; я ведь дал себе слово, если у меня когда-нибудь будет собственная коляска, приказать на моих глазах выковать хорошую ось из шести брусьев "мягкого" фурвуарийского железа.

Я посмеиваюсь втихомолку над сильно обозлившимся Жозефом. Сам я нисколько не рассердился. Если бы это несчастье случилось со мной на пустынных дорогах проклятого края под названием Гатине, ну тогда было бы из-за чего браниться. Что бы мы стали делать среди крестьян, которые питаются одним кислым молоком? Как бы мы дотащили коляску до ближайшей кузницы? Внимательно осматриваю свою ось; железо стало крупнозернистым, видимо, ось служит уже давно. Внимательно присматриваюсь к кузнецу и остаюсь очень доволен этим человеком. Без лишних слов приказываю принести четыре бутылки вина в кузницу, по количеству рабочих, чем завоевываю себе общую благосклонность, которую я вижу в их глазах. Несколько минут руковожу работой.

К счастью, гостиница превосходна, snug. Но что делать в Ла-Шарите? Иду осмотреть коллекцию г-на Грассе, человека просвещенного, ревностного хранителя средневековых древностей. Говорят, что название Ла-Шарите* происходит от каких-то монахов-бенедиктинцев, которые давали у себя приют путешественникам, в чем я сильно сомневаюсь. Вероятно, они давали приют только монахам и паломникам. Церковь Ла-Шарите огромна и очень красива; в 1216 году она была перестроена Филиппом-Августом. Интересны только хоры и фасад. Я провел два часа, разглядывая их, и ни разу но вспомнил о своей сломанной оси и нисколько не сердился.

* (La charite - милосердие (франц.).)

Ныне эта церковь имеет форму распятия, или латинского креста. Неф храма и боковые приделы реставрированы и утратили свои характерные черты. Только хоры и фасад свидетельствуют об особенностях искусства при Филиппе-Августе. Арки в большинстве стрельчатые, но иногда встречается и круглый римский свод. Круглые столбы, окружающие хоры и отделяющие их от боковых приделов, романского стиля. Это объясняется очень просто: они относятся к 1056 году. Они сохранили некоторые следы изящества, свойственного коринфской колонне.

Часть этого огромного здания была снесена. Поэтому, прежде чем подойти к нынешнему входу в церковь, можно заметить слева, на площади, стену прежнего нефа. Из башен фасада сохранилась лишь одна, левая. Она относится к XIII веку и очень высокая; ее окна, разделенные надвое и расположенные попарно, очень красивы.

Так как барельефам, украшающим основание башни, грозило разрушение, их два года тому назад, по настоянию г-на Мериме, перенесли в церковь.

У некоторых из фигур пальцы такой же длины, как лица, однако ткани и вышивки исполнены с редким совершенством. В глаза фигур большого размера вставлены темно-красные стеклышки. Некоторые орнаменты так хороши, что их можно принять за античные.

Вернулся в кузницу; моя ось еще не готова. Я нанял небольшой экипаж и отправился осматривать развалины Ламарша; когда-то это был город. Видел там столбы с вделанными в них колоннами. Углы капителей заканчиваются головами людей или животных - все это очень безобразно. Я еще не считаю себя достаточно ученым, чтобы любить безобразное и видеть в колонне лишь повод блеснуть своими знаниями.

Архитектура Ламарша весьма любопытна; она относится, вероятно, к X веку, бывшему, как известно, веком полного варварства.

Возвращаюсь в Ла-Шарите; ось все еще не готова. Вхожу в кафе и, чтобы удовлетворить любопытство добрых людей, которых там встречаю, рассказываю им, что еду в Лион в связи с одним банкротством и остановился в их прекрасном городе из-за поломки оси. Они уже были осведомлены об этом, а также о моей поездке в Ламарш. Узнаю, что между Орлеаном и Ла-Шарите нет пароходного сообщения. Меня поднимают на смех, хотя и в вежливой форме, когда я заговариваю о пароходном сообщении с Нантом.

Эта центральная часть Франции - еще очень отсталый край. Он, бесспорно, большего стоил тысячу лет тому назад; я хочу сказать, что он меньше, чем теперь, уступал остальным областям страны. В кафе я встретил какого-то важного господина, изо всех сил старавшегося угадать, чиновник я или простой купец. Я забавлялся, заставляя его менять свои предположения каждые пять минут. Он мне сообщил, что Ла-Шарите была некогда разграблена и сожжена норманнами.

Мысль, пришедшую мне в голову сегодня утром относительно большой дороги от Бриара до Ла-Шарите, столь неровной из-за нелепых спусков и подъемов,- эту мысль, как я узнал, разделяет и г-н Моссе, умный и смелый человек, главный инженер Невера. Он собирается проложить большую дорогу вдоль Луары, что приводит в ярость домовладельцев Ла-Шарите, у которых дома стоят на нынешней дороге. Эти господа приписывают ему самые нелепые мотивы, ибо не могут допустить, чтобы общественное благо само по себе было мотивом. Они уж выберут в депутаты только такого человека, который поклянется сохранить перед их домами королевскую дорогу из Парижа в Лион. Что за важность, если путешественник прибудет в Лион на двадцать минут позже?

Моя ось будет готова только к десяти часам вечера, и я снова отправляюсь в церковь, которая нравится мне все больше и больше. Решаюсь на отважный поступок: поднимаюсь на ее прелестную колокольню, с высоты которой вижу, как солнце спускается за огромные леса; вижу, как в бесконечной дали извивается Луара. Очень приятно провожу время; мой чичероне, человек смышленый, дает ясные ответы на все мои вопросы. Местные домовладельцы поговаривают о том, чтобы прорыть глубокую выемку между церковью и этой колокольней, а по дну этой выемки провести дорогу - вот проект, который противопоставляют проекту главного инженера. Без сомнения, сказал мой чичероне, главный инженер подкуплен владельцами земель, расположенных вдоль Луары.

Большое и существенное различие между Парижем и городом вроде Ла-Шарите состоит в том, что в Париже все видят сквозь призму газеты, тогда как буржуа Ла-Шарите смотрят на окружающее собственными глазами и, более того, с огромным любопытством изучают всякое городское происшествие.

В Париже при виде толпы, собравшейся на краю тротуара, мне прежде всего приходит на ум: не запачкаю ли я здесь свои белые брюки и не придется ли мне вернуться домой? Заметив прохожего более культурного с виду, я осведомляюсь о причине всего этого шума.

- Это вор,- отвечают мне,- он только что выскочил из окна со стенными часами под мышкой.

- Прекрасно! - говорю я себе.- Завтра я узнаю подробности из "Gazette des Tribtmaux".

Скопление людей в одном месте - вот в чем величайшее бедствие Парижа, более того, величайшее бедствие цивилизации, одна из самых серьезных помех росту человеческого счастья. Такое скопление имеет преимущество только в политическом отношении, оно пагубно для литературы и искусства, и вот почему. В городе хороший врач не завоюет себе известности умением лечить больных. Чтобы иметь пациентов, он вынужден с помощью газеты играть роль шарлатана. Он лечит семью редактора этой газеты и подсовывает ему набросок хвалебной статьи о себе, которую тот отделывает и исправляет. Таким образом, от какого-нибудь услужливого человека, привыкшего писать закругленными фразами, приправляя их остротами, целиком зависит репутация врача, живописца и т. д. Разве не газета создала известность Жироде?

Будучи превосходным и необходимым орудием политики, газета отравляет ядом шарлатанства литературу и искусство. Как только человек, величие которого создано газетами, умирает, слава его умирает вместе с ним. Вспомним Жироде. А вот Прюдон, современник Жироде, не был оценен по заслугам, и у него не было лишнего су, чтобы перейти мост Искусств (я сам тому свидетель).

В городах, неподвластных газете, например в Милане, все идут смотреть на картину прежде, чем прочтут о ней статью, и журналисту приходится быть начеку, чтобы не попасть впросак, говоря о картине, о которой у всех уже сложилось мнение.

Политическая потребность в газете в больших городах порождает печальную потребность в шарлатанстве - этом единственном божестве XIX века.

Какой человек с положением не сознается, краснея, что ему пришлось прибегать к шарлатанству, пробивая себе дорогу? Отсюда тот оттенок необходимого притворства, который придает нечто фальшивое и даже злобное нравам парижан. Естественность губит там человека: люди ловкие тут же решают, что у него не хватает ума, чтобы принять хотя бы какое-то участие в этом необходимом притворстве.

Увы, именно необходимом! Если вам нравится высоко держать голову, если вы появитесь на бульваре в подпирающем подбородок галстуке, все скажут, что вы нахал. Искоренить это убеждение невозможно. Но, с политической точки зрения, наша свобода не имеет других гарантий, кроме газеты. Это и есть то орудие, посредством которого, как я указывал, свобода погубит, быть может, литературу и искусство. Мы грубеем, и это падение, на мой взгляд, обусловлено тремя или четырьмя причинами. Не сломаем ли мы себе шею?

Невер, 14 апреля.

В восемь часов утра я приезжаю в Невер, находящийся на расстоянии не более шести лье от Ла-Шарите. Люди, к которым у меня есть дело, уехали за город, и я оказываюсь почти в таком же положении, как вчера в Ла-Шарите, то есть должен как-то убить время, между тем как у меня весьма серьезные дела и здесь и на окрестных заводах. Невер расположен амфитеатром на холме при слиянии Ньевры с Луарой. На самой вершине холма находятся замок и собор; улицы идут покато. Благодаря этому, как ни плохи здесь дома, в них по крайней мере достаточно воздуха.

Стараюсь пополнить свои знания; к счастью, нахожу в книжной лавке "Записки" Цезаря, поместившего казначейство своей армии в Невере (Новиодунум). Это единственная книга, которую следует брать с собой, путешествуя по Франции. Она освежает усталое воображение, раздраженное несуразными рассуждениями, которые сыплются на вас со всех сторон и которые приходится выслушивать со вниманием. Благородная простота Цезаря составляет полный контраст с витиеватыми любезностями, на которые так Щедра провинция.

Иду осмотреть королевский литейный завод, изготовляющий двести тридцать пушек в год. Захожу в городскую библиотеку в надежде найти какие-нибудь интересные материалы о римском владычестве: нет ничего, стоящего внимания.

Церковь св. Стефана мне, в общем, понравилась. Чтобы войти в нее, нужно спуститься на несколько ступенек. Она была заложена в 1063 году. В те времена мода еще не полностью изгладила воспоминания об античном искусстве. Церковь эта построена в романском стиле. Ее неф широк по сравнению с ее длиной. Это меня очень радует, что доказывает мне, что я не обладаю истинно христианским вкусом: чем уже церковный неф, чем сильнее он сдавлен рядами высоких столбов, тем более ярко олицетворяет он горе.

Церковь св. Стефана имеет форму латинского креста: четырехгранные столбы с вделанной с каждой стороны колонной разделяют ее на три нефа. Отличительная особенность зданий в романском стиле (или построенных робкими архитекторами, сохранившими еще память о римских сооружениях) - прочность. Хоры окружены круглыми столбами, которые соединены арками, образующими круглый свод; круглые своды встречаются здесь повсюду; именно это, по моему мнению, отгоняет мысль о горе и преисподней. Согласен ли со мной читатель?

На хорах виднеются весьма примитивные колонны, капители которых почти так же высоки, как и сами стволы колонн; боковые приделы (поперечины креста) отделены от нефа стеной, доходящей до свода, но внизу перерезанной большой аркой, над которой имеются пять меньших арок.

Чудесные "розы" (круглые окна, украшенные сверкающими темно-красными, зелеными и синими стеклами), столь поражающие вас в соборе св. Уэна в Руане, представляли собой во времена, когда строилась церковь св. Стефана, лишь небольшой, узкий "бычий глаз"*.

* (У нас нет словаря с гравюрами на дереве в тексте, который пояснил бы двести терминов готического искусства; но тогда не оставалось бы никакой тайны.)

Нет ничего более жалкого, чем фасад и лицевые украшения церкви св. Стефана.

Любопытны скульптуры в церкви Спасителя - еще одной романской базилике, претерпевшей в наши дни плачевное превращение: вверху устроен сеновал, внизу помещается транспортная контора. Провинциалы покрывают все свои здания унылой светло-коричневой клеевой краской, такой же, как на соборах Богоматери, св. Сульпиция и др. в Париже. От удара тростью клеевая краска лупится, и тогда видно, что стены и стволы колонн церкви Спасителя были первоначально покрыты толстым слоем блестящей красной краски. Несколько капителей были выкрашены в великолепный зеленый цвет и местами позолочены. Над хорами высится готическая колокольня, очевидно, более позднего происхождения, чем сама церковь.

Церковь св. Гервасия, находящаяся по соседству с церковью Спасителя, превращена в пивную. Эта церковь, имеющая форму греческого креста, четыре конца которого равны, свидетельствует о переходе круглого свода к стрельчатому. Некоторые детали ее были изящны; ее относят к концу XII века.

Собор Сен-Сир - длинная базилика, частично перестроенная в XIII, XIV и XV веках.

Так же, как в соборе Парижской богоматери и в прелестном руанском соборе св. Уэна, хоры Сен-Сира явственно наклонены влево; очевидно, архитекторы хотели напомнить, что, умирая на кресте, Христос склонил голову вправо.

Собор Сен-Сира показался мне довольно неуклюжим, но он хорошо расположен, а его неуклюжая колокольня пришлась по душе крестьянам с Ньевры. Их пленяют колоссальные изваяния, прикрепленные к ее углам. Для церкви времен варваров уже немалая заслуга - нравиться крестьянам.

Во времена Террора, когда Франция стала считать римскую церковь самым непримиримым врагом свободы, у большинства святых в готических храмах были отбиты головы. Все же огромные святые Неверской колокольни уцелели.

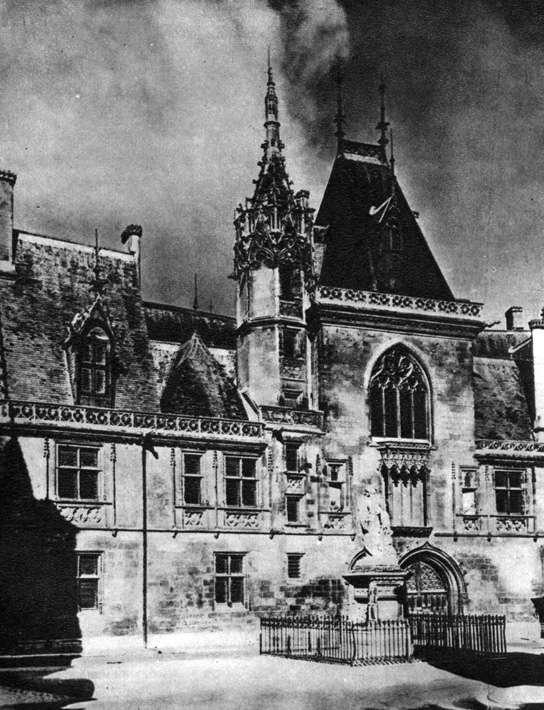

С живейшим удовольствием я вновь увидел фасад ратуши: это был замок графов де Невер. То, что от него осталось, относится к началу Возрождения, "к той очаровательной эпохе, когда торжественная красота античной архитектуры, словно украдкой, вновь появилась среди последних капризов готики; и тогда родилось изящество".

Городской сад очень красив.

Из-за своей праздности я стал жертвой чичероне. Он повел меня в сад на улице Тартр. Я увидел там две ионические колонны, вделанные в стену,- подделка под античность.

В соседнем саду находится прекрасная гробница времен Людовика XII. Она украшена очаровательными небольшими статуями, довольно хорошо сохранившимися.

Фуршамбо, 17 апреля 1837 г.

Что сказать, не впадая в злословие, обо всем этом крае беррийских заводов?

Названия этих мест известны в Париже; здесь были нажиты за последние тридцать лет огромные состояния, владельцы которых ныне сопротивляются изданию справедливого таможенного закона. Интересы дела или, скорее, просто тщеславие привели меня в Гериньи, Эмфи и т. д. Нужно, чтобы на наших собраниях в Париже я мог мимоходом упомянуть о некоторых деталях доменных печей этого края.

Я видел здесь многое, достойное похвалы; и все же французский рабочий слишком умен, он слишком стремится изобретать и видоизменять способы производства; он доверяет своему воображению не менее, чем своему опыту. А в машинах, как и в политике, важен только опыт; теория - это лишь мечта.

Французский рабочий из Ниверне лишен дикого упорства бирмингемского рабочего, который прежде всего хочет заработать свои деньги. Он еще более далек от неизменно терпеливых, усердных, полных добродушия рабочих Гарца. (Три года тому назад меня угостили в Госларе завтраком на глубине в тысячу триста футов под землей. Рабочие в понедельник весело спускаются в эту пропасть, чтобы только в субботу вечером возвратиться к своим женам, в свою деревню. Когда-то, при расквартировке в Госларе французских войск, наступавших на Магдебург, там произошли серьезные беспорядки: мужья, "погребенные" в шахтах, чуть было не взбунтовались.)

Я мог бы дать здесь на четырех страницах описание лесов и железообрабатывающих заводов Ниверне, но, быть может, оно представит мало интереса для моего читателя и, безусловно, будет признано якобинским, так как я предложил бы ряд реформ и задел бы богатых заводчиков, которые злоупотребляют status quo.

Провинциалы 1837 года чертовски строги к богатым людям, и я должен сознаться, что, собственно говоря, последние имеют все основания всюду видеть врагов.

Каждый француз, пользующийся железными изделиями, переплачивает два франка в год для того, чтобы господа заводчики могли продавать дерево под видом железа и наживать миллионы. Откройте дорогу шведскому и английскому железу - и всякий француз, пользующийся железом, будет расходовать на два франка меньше в год; более того, тогда можно будет подумать о грандиозных и великолепных предприятиях, которые в наши дни невозможны.

Но что стали бы мы делать в случае войны с Англией?

Со здешними богачами, которым столь невыгодно поднимать серьезные вопросы, можно говорить только о шампанском или о последней комедии г-на Скриба. Но сегодня я провел два часа с подмастерьем, которому поручен сбыт. На все мои вопросы он отвечал очень разумно. Во время нашей беседы явилось двое покупателей: один из Труа в Шампани, другой из Ла-Мюра в Дофине. Подмастерье занялся своим делом, а я только слушал. Мне очень нравится такая роль; я люблю, когда меня ничто не вынуждает говорить.

Быть может, во всей Франции не найти более разительного контраста, чем этот контраст между почтенным жителем Труа и жителем Дофине. Первый, поздоровавшись, тут же сообщает, зачем он пришел, говорит о своем деле с примерным чистосердечием, а когда ему возражают, принимает несчастный вид и не произносит ни слова.

Дофинезец прежде всего осведомился о здоровье жены подмастерья, затем расспросил о его детях; тот совсем растаял и подробно рассказал о здоровье самого младшего. Когда же наконец после долгих дружеских излияний перешли к ценам на железо, дофинезец с добродушнейшим видом заявил, растягивая слова, что уж из-за этого они, во всяком случае, не поссорятся, и в течение пяти - шести минут разглагольствовал о прелестях дружбы. Когда же подмастерье, вернувшись к делу, определенно назвал ему существующие цены, которые на десять су превышают цены после дней ярмарки, добрейший дофинезец остолбенел от изумления.

- Да вы шутите! - проговорил он наконец с добродушным и обескураженным видом.

Торг сильно затянулся и доставил мне большое развлечение. Самое забавное, что подмастерье оказался нормандцем.

Ниверне, 18 апреля.

В одном из городков, через которые я только что проезжал, я встретил одного пожилого человека, слывущего чрезвычайно умным. Это местный орел. Я имел честь обедать с ним, и, так как я парижанин, да еще парижанин, путешествующий в своем экипаже, он соизволил сообщить мне остроту, которая снискала ему такую славу.

Приготовьтесь услышать нечто весьма плоское.

В 1815 или 1820 году мистер Робертсон, физик, фокусник, изобретатель фантасмагории и т. п., давал представление в городе, где проживал мой новый знакомый. Во время сеанса он с трагическим видом поднимает чашу из цветного стекла.

- Эта чаша, господа,- говорит он зрителям,- вызывает во мне воспоминания, одновременно и сладостные и очень горькие. С помощью моей науки вот в этой чаше, господа, в этой простой чаше заключено все, что осталось на земле от моей дорогой третьей жены. После ее кончины я велел возложить ее тело на костер, и она была сожжена, господа, по обычаю древних. Силой моей науки я превратил ее пепел в стекло, и каждый раз, как я пью из этой чаши, с нежностью думаю о моей дорогой третьей жене.

- Эй, послушайте-ка, сударь, не превратили ли вы в бутылки своих двух первых жен? - воскликнул г-н де С.

Вот она, эта острота, жалкая острота, знаменитая острота, изменившая всю его жизнь. Аплодисменты были оглушительными. С этого великого дня г-н де С. поднимает свой голос, решает все вопросы, и никто в его присутствии не смеет усомниться в том, что он утверждает. Он вел со мной беседу о лорде Дерхеме, который, по его словам, затмит О'Коннеля, потому что он более благороден.

Чрезвычайная застенчивость провинциала объясняется его чрезвычайными претензиями. Он полагает, что человек, проходящий в двадцати шагах от него по дороге, только им и занят, а если этот человек случайно засмеется, провинциал навеки воспылает к нему ненавистью.

Во время знаменитого сеанса Робертсона г-н де С. осмелился взять слово перед четырьмястами зрителями - самыми избранными людьми в городе. Если бы он не имел успеха, он бы погиб. Он произнес свою остроту громко и очень явственно. Этой напускной храбрости он и был, возможно, обязан половиной успеха.

Читали ли вы "Тома Джонса" Фильдинга, ныне столь позабытого? Этот роман среди других романов занимает то же место, что "Илиада"* среди эпических поэм; однако персонажи Фильдинга, как и Ахилл или Агамемнон, кажутся нам теперь слишком примитивными. Светское воспитание сделало заметные успехи и стремится к тому, чтобы каждый получше скрывал свои аппетиты. Кажется, в восьмой части "Тома Джонса" лакей, ставший акцизным чиновником, присутствует при исполнении трагедии, которую разыгрывают в сарае. Сначала он доволен, но потом находит, что актер, играющий короля, выглядит недостаточно благородным.

* (Сравнение, проводимое Стендалем между романом Фильдинга "Том Джонс" и "Илиадой", принадлежит Байрону, назвавшему Фильдинга "прозаическим Гомером человеческой природы". Излагая эпизод из этого романа, Стендаль ошибся: лакеи Тома Джонса Партридж не был акцизным чиновником и не высказывал приписываемых ему суждений об игре короля в "Гамлете".)

С самого моего отъезда из Парижа не проходит и дня, чтобы под личиной какого-нибудь богатого провинциала я не встретил лакея, ставшего акцизным чиновником. По мнению таких людей, никто не выглядит достаточно благородно. Их идеал, видимо,- бульварный актер, играющий короля, или, того лучше, красавец-барабанщик, шагающий в такт впереди своего полка.

Одно это замечание, если оно действительно было высказано, говорит о полной неспособности провинциалов судить об искусстве.

Поэтому уважаемые граждане Авранша восхищаются своим генералом Валюбером так же, как в Монпелье - толстым Людовиком XVI, а в Версале - генералом Гошем.

Все это превосходит мои возможности. Каким бы стилем я ни писал, какие бы ни придумывал яркие обороты, я никогда не смогу дать достаточное представление о пустоте провинциальных бесед, о тех бесчисленных мелочах, которые составляют жизнь провинциала, будь он даже самым изысканным человеком. Трудно поверить, чтобы разумные люди могли с интересом заниматься такими пустяками; но в один прекрасный день замечаешь всю глубину провинциальной скуки, и тотчас же все получает свое объяснение. Моя знакомая, неглупая женщина, собралась поехать из Невера в Орлеан. Один из ее чемоданов остался полупустым: она побоялась, что уложенное в него белье может измяться. Я подал прекрасный совет послать за бумажными обрезками к упаковщику на углу.

- Ни в коем случае! - воскликнул ее муж.- Нас поднимут на смех в Орлеане. "Что же это они,- скажут там,- не сумели рассчитать, сколько им потребуется чемоданов для перевозки вещей? Подумать только, притащили в Орлеан обрезки бумаги!"

После 1815 года, а особенно после 1830 года не стало общественной жизни. Каждая семья живет уединенно в своем доме, как Робинзон на своем острове. Город - это совокупность отдельных семейств, ведущих замкнутый образ жизни. В самой дружной семье после одного года такого существования уже не о чем говорить: обо всем давным-давно переговорили. Бедная женщина принимает изумленный вид и улыбается, готовясь выслушать в сотый раз историю о сюртуке, украденном с постели у одного приятеля, которую ее муж собирается рассказать приезжему.

Я пожалел письмоводителя суда, имевшего сварливую жену.

- Что вы, сударь! - простодушно возразил мне один адвокат.- Возвращаясь после судебного заседания, он иногда находит дома хоть какое-нибудь развлечение.

Этот адвокат побывал в Германии. Он рассказал мне, что до перемен, явившихся следствием наших побед, князь-епископ не то Бамберга, не то Вюрцбурга должен был, приступая к исполнению своих обязанностей, принять епископальную библиотеку по инвентарной описи и присягнуть, что не похитит ни одной книги.

Последний епископ, желая выполнить эту церемонию, приказал отпереть дверь библиотеки, и там были найдены неповрежденными печати, наложенные тридцать один год тому назад, когда скончался предшественник последнего епископа.

Все хотели бы избрать депутатом этого адвоката, который, по моему мнению, придерживается умеренных политических убеждений и является, бесспорно, умнейшим человеком в департаменте. Но он слишком беден. Он живет с семьей на восемь тысяч франков, которые дает ему практика и которых он лишился бы, переехав в Париж.

Работают одни только двадцатилетние бедняки. Когда потребуются депутаты для издания закона относительно таможенных пошлин или железных дорог, придется выплачивать им по сорок франков за каждое заседание, на котором они будут присутствовать.

Ниверне, 19 апреля.

Раскройте "Королевский альманах" за 1829 год - и вы увидите, что все должности в этом году были заняты представителями дворянства. Теперь же они живут в деревне, тратя лишь две трети своих доходов и улучшая свои имения. Такую жизнь можно было бы назвать счастливой, если бы они думали хотя бы о чем-нибудь, кроме своих поместий. Помимо сдачи земель фермерам, каждый землевладелец оставляет себе еще угодья в сто пятьдесят арпанов, из которых он также извлекает пользу. Многие скупают все земли, что продаются в округе, и через десять лет эти господа снова будут владеть великолепными поместьями.

Встречаться с ними - большое удовольствие; они отличаются очаровательной любезностью, которую вы тщетно стали бы искать в другом кругу, особенно среди выскочек. Но, хотя беседа с ними непринужденна и приятна, она все же в конце концов наводит уныние, ибо, в сущности, в этих людях чувствуется какое-то недовольство.

Эти любезнейшие люди Франции поставили себя после 1830 года в такое положение, что они только наблюдают за жизнью, но сами не участвуют в ней. Молодые люди не сражаются в Константине, пожилые не возглавляют префектур. Франция от этого теряет, ибо многие из них прекрасно знакомы с законами и постановлениями; все они имели когда-то приятные салоны и бывали грубы, только когда этого хотели. Для человека знатного рода быть грубым - это то же, что говорить на иностранном языке, который пришлось изучать и на котором никогда не говоришь свободно. Сколько высокопоставленных лиц в наше время владеет этим языком с редким совершенством!

Сегодня после полудня я проехал десять лье с одним знакомым дворянином, который живет в прекрасном имении и быстро увеличивает свое состояние операциями, весьма близкими к коммерции. Разгоряченный нашей двухчасовой беседой, которая, несмотря на все мои старания, все время вертелась вокруг политики, он в конце концов сказал:

- Я разделил бы наших друзей, поселившихся в деревне, на две категории: на подписчиков "Quotidi-enne" и на подписчиков "Gazette de France". Следует признаться, что последняя понятна лишь тем, кто живет на расстоянии не более двадцати лье от Парижа. Бывают дни, когда нашим подписчикам кажется, что она запятнана предательством, и т. д., и т. д.

Приведу совершенно достоверный диалог, имевший место в Голландии между начальником отделения одной крупной префектуры и деревенским мэром; мне его передал г-н де Н., который, будучи человеком остроумным, несомненно, его приукрасил.

Начальник. Ну, господин мэр, вы, конечно, очень довольны!

Мэр. Во всяком случае, на этот раз, сударь, дела моей коммуны закончены. Этого мы добились не без труда.

Начальник. Теперь вам бы следовало меня чем-нибудь отблагодарить.

Мэр (с отменной любезностью). Сударь, я приму все меры, чтобы выполнить поручения, которые вам угодно будет на меня возложить.

Начальник. Вы не понимаете меня, сударь. Разве ваша коммуна не славится сырами? Пришлите-ка мне два десятка головок.

Мэр был возмущен. Приехав в свой городок, он тут же рассказал этот диалог и обрушился на взяточничество, бесстыдство чиновников и пр. Местные люди, ,умудренные житейским опытом, стали говорить между собой: "Ну что в конце концов значат для нас двести сорок франков, раз мы так связаны с префектурой?" Вопрос ставится на обсуждение, протокол ведется на клочке бумаги, и выносят постановление не только послать два десятка головок сыра, но еще и оплатить пересылку. В итоге расход выразился в сумме двухсот пятидесяти двух франков, включая ящик.

Ниверне, 20 апреля.

Вот что рассказывали сегодня в одном богатом замке. Криминальная история, о которой пойдет речь, произошла с неким г-ном Бланом, местным нотариусом, человеком бесспорно честным, но снедаемым безумным страхом себя скомпрометировать.

Месяцев восемь - десять тому назад г-н Блан был вызван вечером к богатому помещику, который, приехав в город к дочери - известной ханже, заболел воспалением легких. Больной потерял дар речи. Закон в таких случаях разрешает выразить свою последнюю волю жестами, но обязательно в присутствии двух нотариусов, поэтому г-н Блан привел с собой коллегу. Нотариусов заставили некоторое время подождать, потом впустили в маленькую комнатку, невероятно натопленную, чтобы - как им объяснили - больной не кашлял. К тому же комнатка была чрезвычайно плохо освещена.

Господин Блан подошел к больному, который поразил его своей бледностью. От кровати, стоявшей в глубоком алькове и почти совсем скрытой от глаз широким пологом, шел какой-то сильный запах. Нотариусы расположились у маленького стола, самое большее в двух шагах от кровати.

Они спросили больного, хочет ли он совершить завещание. Больной опустил подбородок на одеяло в знак согласия. Хочет ли он оставить своему сыну находящуюся в его свободном распоряжении треть имущества? Больной остается неподвижен. Хочет ли он оставить эту треть дочери? Больной дважды утвердительно кивает. В этот момент хозяйский пес с яростным лаем врывается в комнату; он бросается под ноги нотариусам, стараясь пролезть к кровати. Собаку поспешно выгоняют. Завещание зачитывается умирающему, который снова несколько раз кивает в знак согласия.

После совершения акта нотариусы встают, собираясь уйти, но так как носовой платок нотариуса Блана упал на пол, когда в комнату вбежала собака, Блан нагибается, чтобы поднять его. При этом он совершенно явственно видит под кроватью две босые мужские ноги. Г-н Блан изумлен. Тем не менее он выходит из комнаты со своим коллегой, но, спустившись с лестницы, рассказывает ему- то, что видел. Велико смущение обоих! Дочь больного, у которой они сейчас были, женщина решительная и пользуется большим весом в городе. Следовало бы вернуться, но как объяснить свое возвращение?

- Однако, дорогой собрат,- говорит г-ну Блану второй нотариус,- какое отношение имеют мужские ноги к акту, совершенному по всем правилам?

Нотариусы были, конечно, честными людьми, но превыше всего они боялись задеть дочь умирающего богача, которая к тому же была племянницей кюре и председательницей двух или трех благотворительных обществ.

Потолковав друг с другом и совсем преисполнившись страха, они все же решают вернуться. Нотариусов принимают с нескрываемым удивлением, что еще увеличивает их растерянность. Они не знают, как объяснить свое возвращение. Наконец, второй нотариус начинает расспрашивать о состоянии больного. Нотариусов подводят к дверям его спальни. Они видят, что полог кровати затянут наглухо. Завещательная процедура-де сильно утомила больного. Нотариусам рассказывают с множеством деталей, что состояние больного ухудшилось с середины ночи, и потихоньку выпроваживают их за дверь.

Не зная, что сказать, бедняги вторично спускаются с лестницы.

Не пройдя и ста шагов, г-н Блан снова обращается к своему коллеге:

- Мы влипли в неприятнейшую историю, и если не проявим решительности, то будем упрекать себя до конца своих дней. Здесь пытаются лишить отсутствующего сына восьмидесяти тысяч франков.

- Но она разорит нас дотла! - вырвалось у второго нотариуса.- Если эта женщина возьмется за нас, то мы же еще окажемся мошенниками.

Тем не менее упреки совести с каждой минутой становятся все мучительнее, и в конце концов совесть начинает так терзать бедных нотариусов, что они, набравшись храбрости, снова подымаются наверх.

Очевидно, за ними следили из окна. На этот раз к ним выходит сама дочь больного, тридцатипятилетняя женщина, известная своими добродетелями, у которой язык хорошо подвешен. Дама принимается за нотариусов и не дает им вымолвить ни слова, когда они пытаются объясниться; она чуть ли не затыкает им рот и в конце концов, видя, что они хотят все же что-то сказать, ударяется в слезы, превознося добродетели горячо любимого отца, которого ей должно потерять. С большим трудом нотариусам удается снова попасть в комнату умирающего. Г-н Блан нагибается.

- Что вы там ищете? - язвительно спрашивает женщина, известная своими добродетелями. И тут она уже обращается к ним с такой запальчивостью, что нотариусы в ужасе видят всю глубину бездны, которая разверзлась перед ними. Они приходят в полное замешательство, страх овладевает ими, и наконец после сорокапятиминутной сцены они вынуждены уйти. Очутившись на улице, г-н Блан сказал своему коллеге:

- Нас выставили за дверь, как школьников!

- Но, бог мой, если эта чертовка начнет нас преследовать, мы погибли! - воскликнул второй нотариус со слезами на глазах.

- А вы думаете, она не поняла, почему мы вернулись? Больше двух суток ее папаша не протянет, если только он уже не умер, тогда она будет вне опасности и сможет торжествовать победу, а на нас напустит всю свою клику, и та будет пакостить нам, как сумеет.

- Сколько у нас появится врагов! - со вздохом пробормотал второй нотариус.- У госпожи Д. такие связи! За нас будут только либералы, а либералы нотариальных сделок не совершают, у них нет ни гроша за душой, к тому же они сами очень осторожны.

Однако угрызения совести настолько мучают этих славных людей, что они вдвоем отправляются к королевскому прокурору, как бы для того, чтобы испросить у него совета. Вначале этот мудрый чиновник делает вид, что ничего не понимает, потом он приходит в такое же замешательство, как и нотариусы, и заставляет их трижды повторить свой рассказ. Затем он заявляет: ввиду того, что дело чрезвычайно серьезно и что подозрения падают на такую достойную и уважаемую всеми особу, как г-жа Д., он не вправе принимать каких-либо мер без письменного заявления.

Нотариусы и королевский прокурор, сидя друг против друга, хранят молчание по меньшей мере в течение пяти минут. Возможно, что нотариусы только того и хотели, чтобы им вежливо указали на дверь.

Но тут появляется, напевая песенку, полицейский комиссар, молодой денди, лишь полгода назад приехавший из Парижа. Он заставляет рассказать ему всю историю сначала, несмотря на почти явное нежелание присутствующих.

- Ха, ха, господа, это ведь сценка из "Наследника",- говорит он, смеясь.

Нотариусы и прокурор приходят в полное недоумение от такого невероятного легкомыслия.

- Но, может быть, сударь, вам неизвестно,- замечает, весь дрожа, второй нотариус,- что за женщина эта госпожа Д.?

Денди даже не удостаивает ответа канцелярскую крысу.

- Если господин королевский прокурор сочтет возможным поручить это дело мне,- говорит полицейский комиссар,- я отправлюсь к этой страшной госпоже Д. с нотариусами, и в моем присутствии господин Блан снова расскажет о мужских ногах, которые он видел под кроватью, я спрошу, что это за ноги, а остальное беру на себя.

Так и было сделано. Г-жа Д., увидев полицейского комиссара, меняется в лице. Последний тут же начинает говорить повелительным тоном и предостерегает, что некоторые преступления ведут людей, и не подозревающих об этом, на галеры, а иногда и к позорному столбу. Г-жа Д. падает в обморок. Появляется ее супруг и в конце концов признается, что его тесть умер за два часа до прихода господ нотариусов, но что он неоднократно заявлял, что хочет все оставить дочери, и т. д. Так как в течение долгого рассказа о воле старика, о ее побудительных мотивах, о плохом поведении сына - большого мота и т. д. зять начинает набираться храбрости, полицейский комиссар прерывает его и вновь заговаривает о галерах и позорном столбе. Наконец, после небольшой сцены, очень живо проведенной комиссаром, довольным тем, что ему поручена такая роль, зять слабым голосом просит нотариусов вернуть ему подлинник завещания и собственноручно рвет его. Под нажимом полицейского комиссара зять признается, что все это было выдумкой его фермера; прекрасно понимая, каким ударом была для них внезапная кончина тестя, который все состояние предполагал оставить дочери, он захотел им помочь. Из середины кровати вытащили две доски, фермер залез под кровать, так что голова его оказалась почти на уровне головы покойника, которую руками он легко приводил в движение.

Я, как и мой читатель, нахожу эту историю слишком длинной в письменном изложении. В устной же передаче она возбуждала интерес: каждый слушатель добавлял какую-нибудь забавную подробность к повествованию о душевной борьбе нотариусов между страхом себя скомпрометировать и честностью.

Во время моего путешествия неоднократно приводились подобные факты. В маленьких городках зачастую возникают подозрения, но через два - три месяца о них уже не говорят.

Важно в таких случаях остерегаться собак.

Мулен, 21 апреля.

Один здравомыслящий человек, который благодаря своему здравому смыслу заработал несколько миллионов, сказал мне сегодня вечером:

- Рынки забиты, производится слишком много товаров. Раз мы оплачиваем Академию моральных и политических наук, почему не спросить у нее: нет ли средства, чтобы воспрепятствовать человеку, имеющему состояние в сто тысяч франков, выдавать векселей на двести тысяч?

Нет ничего труднее, должен признаться, когда дело идет о частном лице: вас обвинят в том, что вы вторгаетесь в личную жизнь и т. д. Этого я допустить не могу. Надзор может быть осуществлен только при продаже определенного рода гербовой бумаги, изготовленной ad hoc*.

* (Для данного случая (лат.).)

Насколько проще издать закон, когда дело касается компании капиталистов, учрежденной на основании акта, который составлен и зарегистрирован нотариусом. Постарайтесь же поскорее понять, что делается в Соединенных Штатах, и установите твердые законные принципы прежде, чем укрепится то, что ваши Роберы Макеры называют "благоприобретенными правами".

Вот что примерно гласил бы закон:

Статья I

Компания капиталистов имеет право выпускать акции только на сумму, равную сумме наличного капитала.

Статья II

Каждый держатель акций, выпущенных компанией, имеет право предъявить претензии к компании в случае выпуска акций с нарушением статьи I.:

Статья III

Спорные случаи разрешаются особым жюри, избираемым по жребию из числа наиболее уважаемых двухсот землевладельцев и двухсот купцов департамента.

В особых статьях должна быть предусмотрена продажа акций по вздутому курсу. Часто одна угроза скандального процесса заставляет плутов призадуматься.

Мулен, 22 апреля.

В Мулене примечательна только гробница герцога де Монморанси, которому кардинал Ришелье приказал в 1632 году отрубить голову. В Тулузе сохранился небольшой тесак, удостоившийся этой высокой чести.

Присутствие провинциального чичероне, болтливого и вульгарного, отравляет мне удовольствие от показываемых им любопытных памятников старины. Уже одно это обстоятельство подтверждает, что не мое призвание описывать путешествие по Франции и что данный мой труд может на что-либо пригодиться пока не появился другой, лучший.

Поэтому-то я и предпочитаю провинциала, незнакомого с красотами своего края, провинциалу-энтузиасту. Когда житель Авиньона расхваливает Воклюзский источник, он производит на меня впечатление неделикатного человека, говорящего о женщине, которая мне нравится, и расписывающего в высокопарных выражениях как раз недостающие ей прелести, об отсутствии которых я никогда и не думал. Такое восхваление превращается в злой памфлет.

Отвращение, которое я питаю к болтунам и грубым душонкам, чуть было не помешало мне осмотреть изумительную церковь Сен-Мену, расположенную в пяти лье от Мулена. Ее украшают прекрасные колонны, подражание коринфским, а многие ее части в романском стиле. Этому зданию грозит разрушение из-за неодинаковой величины арок.

Некоторые части великолепной церкви Сувиньи, расположенной ближе к Мулену, выполнены в романском стиле, другие, быть может, восходят к VIII веку. Храм этот - один из самых достопримечательных в здешней провинции. Он был восстановлен в 919 году рыцарем Эмаром. Там находятся гробницы герцогов Бурбонских. Неф - в романском стиле, хоры - в готическом, некоторые части - в цветущем романском стиле.

Я только что вынужден был употребить термины: романский и готический стиль. Позволю себе их разъяснить.

Романский стиль - хронологически первый. Он сменил полное варварство 1000 года. Стиль этот характеризуется прочностью, скромностью и простотой материалов.

Готический стиль, сменивший романский, когда духовенство еще более разбогатело и сумело заставить работать на себя крестьян, оплачивая их индульгенциями, стремится прежде всего изумить и казаться смелым.

Ему свойственны очень высокие своды с хрупкими колоннами, чрезмерно большие окна, которые разделяются такими тонкими перемычками, что с трудом веришь в их прочность. Стрельчатые своды встречаются гораздо чаще, чем в романском стиле.

Готический стиль старается воздействовать на воображение верующего, находящегося в храме; однако снаружи здание бесстыдно окружают контрфорсами, которые поддерживают его во всех направлениях, и непривычному к этому глазу представляется, что постройке грозит разрушение. Всесильная привычка мешает нам замечать это уродство. Она препятствует нам воспринимать то, что очевидно, если нас с детства приучили этого не замечать.

Привожу несколько хронологических данных, которые рекомендую выучить наизусть, что поможет вам выдавать себя за знатока.

После 1000. года, когда кончился период полного варварства X века,- романский стиль.

1050 год - украшенный, или цветущий романский стиль.

1150-1220 годы - переходный период.

1200 год - готика.

1260 год - украшенная, или цветущая готика.

1350 год - начало пламенеющей готики (контуры орнаментов (Tracery), возведенных на вертикальных косяках окон, напоминают заглавную французскую букву S, словно начертанную пламенем горящего хвороста).

1500 год - переход от готики к Ренессансу (этот стиль носит во Франции название "стиля Людовика XII").

1550 год-господство Ренессанса.

VIII и начало IX века отличаются кубическими капителями, однако такие капители встречаются только на берегах Рейна.

Бургундия, 26 апреля.

Только что я покинул очень унылый край. Я останавливался на несколько дней в замке одного приятеля, человека неглупого, но владеющего лесами, которые надлежит разработать, поэтому он чрезвычайно заинтересован в проведении дороги. Главный инженер - человек весьма сведущий, к тому же приятнейший человек в округе. Инженер, непосредственно руководивший этой работой,- славный юноша, очень образованный и любящий свое дело: с куском хлеба и книгой в руке он каждый день приходил на место работы и оставался там целое утро. В самый разгар работ молодого инженера неожиданно перевели в другой конец королевства.

- Сезон потерян! - воскликнул мой приятель, г-н Ранвиль, возмущенный этим перемещением. Кроме того, он очень сердился на одного вороватого десятника и утверждал, что администрация никогда не увольняет воров, а довольствуется тем, что переводит их в другой департамент. Поэтому г-н Ранвиль, влюбленный в свою дорогу, всегда требует у главного инженера местных десятников; у моего приятеля есть еще и другие горести.

- Никак не могу понять,- сказал я ему,- почему вы вкладываете в это столько страсти? К чему, черт возьми, ставить свое благополучие в зависимость от других людей? Гораздо разумнее было бы влюбиться в молодую хорошенькую женщину; тогда вам по крайней мере пришлось бы считаться с капризами лишь одной особы. Из-за вашей дороги вам приходится вести борьбу не только против интересов сотни провинциалов, но и против всех благоглупостей, которых, как им кажется, требуют их интересы.

Я поехал с г-ном Р. в супрефектуру.

Главный инженер разработал превосходный проект дороги. Проект этот был представлен три года тому назад в супрефектуру. К нему была приложена толстая чистая тетрадь, предназначенная для замечаний. Я приехал, чтобы ознакомиться с ними. Нужно признать, что они смехотворны. Префект назначил комиссию для их рассмотрения. Но чтобы не обидеть двух членов генерального совета департамента - местных жителей, он их ввел в комиссию. Следует отметить, что в провинции генеральный совет имеет для префекта приблизительно такое же значение, как в Париже Палата депутатов для министра. На словах над депутатами всячески трунят, а все же вынуждены добиваться их расположения.

Эти два члена генерального совета не хотели обидеть избирателей, голосовавших за них, а также их родственников. Общество, которое собирается в местных кабачках, высказалось решительно против проекта главного инженера. Проект этот, бесспорно, имеет только одно достоинство - он разумен, ибо предлагает уничтожить очень крутой подъем, по поводу которого те же самые крестьяне кричат вот уже тридцать лет. Согласно проекту, дорога должна была проходить у последнего дома одной деревни. Инженера заставили прокладывать ее через самую деревню, где эта злополучная дорога столкнется с двумя прямыми углами, которые ей придется обогнуть. Я никогда не кончу, если стану перечислять все нелепости, встречающиеся в производимой сейчас большой работе. Таков результат давления аристократии кабаков. Мы словно уже в Америке, где вынуждены ухаживать за наиболее неразумными слоями населения.

Отсюда я заключаю, что земли покупать не следует, надо только брать их в аренду на четыре - пять лет, а капитал свой помещать в Париже в хорошо застрахованные дома. Правда, владея землей, можно быть избранным в депутаты. Но, если вы решитесь приобрести землю к югу от черты, которая проходит от Безансона до Нанта, дайте себе слово никогда не сердиться, что бы с вами ни вытворяли. Хоть я и сутяга по натуре, но если бы я был богат и был вынужден купить землю в провинции, я предпочел бы Нормандию, ибо этот край более цивилизован и там меньше стремятся причинять неприятности соседу без пользы для себя.

Бургундия, 27 апреля.

Сегодня вечером у г-жи Ранвиль собралось много гостей. Заговорили о любовных историях, и дамы стали упрашивать председателя суда г-на Н.- рассказать историю о несчастном башмачнике по имени Марандон, хорошо известном в этих местах. Хотя г-н Н. и уверял, что история эта самая обычная, гости, собравшиеся в салоне г-жи де Ранвиль, настроившись послушать трагический рассказ, настояли на своем. Я же, вернувшись к себе в комнату, не поленился записать этот рассказ, который во всех подробностях строго соответствует истине. Но есть ли у него еще и другие достоинства? В те минуты философского раздумья, когда ум, не смущаемый никакою страстью, наслаждается обретенным покоем и размышляет о причудливости человеческого сердца, он может положить подобные истории в основу своих выводов.

В этом их единственное преимущество перед романами, которым вымысел взволнованного романиста придает занимательность совсем другого рода; обычно они не могут служить основой для каких бы то ни было выводов.

Совсем еще недавно в Аржантоне жила молодая супружеская чета из рабочих, которая, казалось, имела все данные для полного счастья. Жена была красива и добра; муж имел известный достаток, доходное ремесло, и к тому же это был милейший малый. Женат он был на своей родственнице. Обоим очень хотелось иметь детей, но их мечте не суждено было сбыться.

В первых числах января 1837 года Франсуа Гантье - так звали мужа - чуть свет отправился в Лимож на телеге, нагруженной мукой. Проезжая ранним утром Аржантон, он заметил человека, который, как ему казалось, следил за ним, а потом его обогнал. Когда Гантье, сидя спокойно в телеге, переехал мост через Крезу и подымался на довольно крутой берег по ту сторону реки, человек, по всей вероятности тот самый, которого он раньше заметил, бросился на него и нанес ему рану ножом. Гантье спрыгнул с телеги; завязалась жестокая борьба. Он получил пять или шесть ножевых ран и обратил преступника в бегство, но потерял много крови и не смог его преследовать. Раненого приютили где-то по соседству, затем отвезли домой.

Общественное мнение Аржантона сразу определилось: преступление совершил Жан Марандон, башмачник, сосед и родственник четы Гантье, вдовевший два года. Шла молва, что он находится в близких отношениях с женой Гантье. Когда началась эта связь с очень хорошенькой женщиной, считавшейся долгие годы воплощением добродетели? Выяснить это так и не удалось.

Марандона любили во всей округе; у него были черные глаза, необычайно выразительные, что редко встречается у крестьян.

Началось следствие. На одежде Марандона, правда, нашли кровавые пятна, но это не могло служить доказательством. Следствие установило, что в день преступления он встал раньше, чем обычно. После происшествия он не появлялся в доме Гантье. Но все эти улики были недостаточны. Тем более, что при допросе муж упорно заявлял, что не может опознать преступника; во всяком случае, это был не Марандон,- преступник был значительно ниже ростом.

Дело прекратили.

Три недели спустя Гантье, впервые после печального события вышедший из дома, отправился к мировому судье и заявил, что если он раньше утверждал, что не может опознать преступника, то он вводил суд в заблуждение: он определенно знает, что это был Марандон.

В тот же самый вечер Марандон взломал дверь соседнего нежилого дома, взял там ружье и исчез. На следующий день его родственники начали поиски. Они решили обследовать обрывистые берега Крезы, откуда он мог броситься в реку. Вскоре их внимание было привлечено сильным запахом пороха, который шел из глубокой пещеры, расположенной над самой Крезой. Вошли в пещеру, там было темно. Сначала обнаружили деревянный башмак, затем нащупали окоченевшую босую ногу. Труп вытащили на свет. Это был Марандон, он покончил с собой выстрелом в самое сердце.

Когда обнаружили труп, Мари Гантье не было в Аржантоне; она поехала к матери, которая после преступления отказывалась видеть дочь. Та же решила сделать попытку к примирению. Вернувшись в город, Мари на улице узнала о смерти своего любовника и тут же упала с лошади. Ее подняли и стали внимательно за ней следить, ибо она говорила, что покончит с собой. Однако Мари Гантье ускользнула от своих стражей, поднялась на чердак своего дома и выбросилась из окна. Она упала с высоты около сорока футов, отделалась легкими ушибами и предстала перед судом по обвинению в соучастии. На каких фактах основывалось обвинение, для вас, господа, конечно, интереса не представляет. Г-жу Гантье оправдали, что нетрудно было предвидеть.

Вот каковы были обстоятельства дела.

Гантье сразу же узнал Марандона, и этот простой человек, подвергшийся столь вероломному нападению, нашел в себе достаточно силы воли, чтобы в течение трех недель скрывать от своей семьи, а также от суда имя преступника. Впоследствии он объяснил свои мотивы. Он знал, что его жену обвиняют в связи с Марандоном, но не верил этому. Назвать преступника - значило бы во сто крат усилить подозрения, и без того уже получившие широкую огласку. Гантье решил молчать до тех пор, пока точно не узнает, принимала ли его жена участие в покушении на него. Он признался ей в своей великодушной лжи. Однако вскоре Гантье перестал сомневаться в неверности жены.

За каждым шагом Мари Гантье следили. Она это понимала. Не зная, как сообщить любовнику то, что доверил ей муж, она попробовала подкупить служанку одного из своих дверей и попросила ее отнести письмо Марандону. Девушка сначала согласилась, но потом рассказала все хозяину; тот велел ей взять письмо и передать ему.

"Мой дорогой муж,- писала Мари Гантье (заметьте, что это пишет простая женщина),- я больше не выдержу; с тех пор, как он мне сказал, что это ты покушался на него, я самая несчастная женщина на свете. Он говорит, что хочет тебя засадить в тюрьму... Я не могу утешиться. Если ты хочешь покончить с жизнью вместе со своей женой, ответь мне сразу через Мари. Не бойся Мари. Она сохранит нашу тайну, а я ее чем-нибудь отблагодарю. И напиши мне, что нужно сделать, чтобы вместе умереть. Мой любимый, не забудь в этом случае свою жену, потому что для меня чем скорее, тем лучше".

Это письмо не дошло по адресу. Служанка только передала Марандону якобы от имени г-жи Гантье, что ее мужу все стало известно и что он его узнал. "Я погиб!" - воскликнул Марандон.

Мари Гантье, удивляясь тому, что не получает ответа, написала второе письмо, которое дошло до Марандона. У него ответ был уже готов, и он передал его служанке.

"Скажу так,- писал он,- не горюй, постарайся утешиться. Я уверен, что нам теперь нечего бояться. Нужно стойко перенести наше несчастье. Позднее мы придумаем, как нам выйти из этого тяжелого положения. Если меня и вызовут на допрос, не волнуйся, я в себе уверен. Если же вызовут и тебя, ты все время повторяй, что у тебя со мной никогда никаких разговоров не было. Сделай это если не ради меня, то ради мальчугана (у него был сын, и он страстно любил ребенка). А те две книги (два тома "Картины супружеской любви"), если они их не заметили,- сожги. Если ты ничего лучшего не придумаешь, уезжай через некоторое время к своему отцу. Если будет разговор о дарственной записи, тебе придется ее уничтожить. Главное, будь спокойна... А затем крепко тебя целую, дорогая моя жена".

Не могу не признать, что дарственная запись, о которой говорит Марандон, слегка портит эту любовную историю: она была составлена за несколько месяцев до описываемого здесь события и послужила одним из важнейших аргументов для обвинения. Мари Гантье настойчиво просила мужа и добилась от него согласия на взаимную дарственную запись, предоставляющую в случае смерти одного из супругов право пользования его имуществом другому супругу.

Эти два письма, переданные мужу, заставили его рассказать правду аржантонскому мировому судье. Как вам известно, это признание привело к двум покушениям на самоубийство, из которых одно было доведено до конца.

Во время всего следствия Мари Гантье отрицала свою вину, доходя гаже до абсурда. Но по крайней мере она проявила, защищаясь, необычайное упорство и силу духа, которую ничто не могло сломить.

- Письма, за исключением орфографии, переписаны точно,- сказал председатель суда г-н Н., заканчивая свой рассказ,- в копиях, которые я видел, орфография была исправлена.

- Боязнь ада,- сказал я,- удержала бы их от самоубийства.

- Да, вы правы; но всю жизнь бояться, разве это не несчастье?

Я привел эту историю, отдав ей предпочтение перед многими другими, рассказанными в тот же вечер и столь же достоверными, ибо ее действующие лица не обладают особой энергией. Хорошее общество нашей эпохи, единственный признанный судья всего того, что мы публикуем, имеет душу семидесятилетнего старика; оно ненавидит энергию во всех ее проявлениях.

Чай у г-жи Ранвиль превосходен. Около одиннадцати часов подали ужин, после которого все гости, прибывшие в экипажах, сразу разъехались. Нас оставалось человек восемь или десять, из здешнего или из соседнего замка. Зашел разговор о том, как веселились люди в былые дни, и Ранвиль принес бутылку настоящего Кло-де-Вужо, чуть ли не последнюю; у него сохранилось не более шести бутылок 1811 года. Только к часу ночи мы разошлись по своим комнатам. Нас было девять человек, распивших эту бутылку, и мы пришли в очень веселое настроение, хотя я был среди них самым младшим, а мне тридцать четыре года.

С самого начала вечера все молодые люди, напускавшие на себя необычайную серьезность, старательно подчеркивали, что не находят удовольствия в женском обществе. Некоторые из дам, однако, были прелестны. Молодые люди, весь вечер занятые друг другом, освободили нам, старикам, поле деятельности.

В своей комнате я нашел книгу г-на де Бальзака "Аббат Биротто из Тура"*. Как я восхищаюсь этим автором! С какой полнотой он сумел изобразить все невзгоды и все убожество провинциальной жизни! Я предпочел бы более простой стиль, но раскупались ли бы тогда его книги в провинции? Я полагаю, что он пишет свои романы в два приема: сначала вполне вразумительно, а потом разукрашивает свой стиль неологизмами: "треволнения души" или "снег идет в моем сердце" и т. п. красоты.

* ("Аббат Биротто из Тура".- Стендаль имеет в виду роман Бальзака "Турский священник" (1832). "Треволнения души" и "снег падает в моем сердце" - две цитаты из романа Бальзака "Лилия в долине" (1836).)

Бургундия, 28 апреля.

Сегодня утром мы совершили прогулку верхом. Чтобы несколько рассеять моего бедного друга, терзаемого мыслями о дороге, которая должна создать благоприятные условия для его торговли лесом, мы завели разговор о любовных интригах, о добродетели и о провинциальных дамах.

- Из каждых шести наших дам,- весьма хладнокровно сказал мне Ранвиль,- только за одной водятся кое-какие грешки; вторая может воскликнуть, подобно маркизе Мармонтель: "К счастью!" Но четыре остальных достойны восхищения. Я объясняю это явление так же, как лондонскую добродетель: если мужчина три раза подряд посетит какую-нибудь семью, все соседи приходят в негодование, и женщина, за которой только начали ухаживать, предупреждена раньше, чем она успела полюбить.

Ранвиль привел десяток примеров; о наиболее любопытных я не смею здесь упомянуть, боясь вновь поднять шумиху в округе. На мой серьезный вопрос, встречается ли страстная любовь среди хорошего общества Бургундии, он ответил отрицательно.

А между тем любовник одной из дам здешнего общества выстрелил в нее из пистолета, или же она выстрелила в него. Это случилось в деревне, в одиннадцать часов вечера, причем муж находился в соседней комнате. По слухам, муж, с полным безразличием относившийся к своей супруге, даже не встал с постели. Любовнику пришла счастливая мысль обратиться за помощью к лесничему, который на следующее утро всем рассказывал с весьма сконфуженным видом, что ружье случайно выстрелило в его руках под самым окном хозяйки и что он, опасаясь ее гнева, убежал в лес, где и провел весьма неприятную ночь. Он видел подступивших к нему волков, но так как ружье его не было заряжено, и т. д., и т. д.

Другая дама, которую ее муж - прокурор, большой ревнивец,- заставлял разъезжать вместе с собой в плетеном кабриолете, внезапно заболела на постоялом дворе, в десяти лье от здания суда, где ее муж выступал чуть ли не каждое утро. У нее хватило выдержки пролежать в постели шесть недель. Прокурор проводил на этом дрянном постоялом дворе все воскресные дни. Он привозил знаменитых врачей, которые с помощью своей науки нашли, конечно, что хорошенькая женщина очень серьезно больна. Угадайте, что было потом. Местный житель, который имел дело с прокурором, осведомил его о том, что происходит. Прокурор был тесно связан с двумя депутатами, которые добились у военного министра отсылки офицеpa в Алжир, где тот и был убит. Заметим в скобках, что ничто не может сравниться с невежеством и равнодушием некоторых провинциальных врачей.

В Париже истинная любовь уже не спускается ниже шестого этажа, откуда она порой выбрасывается из окна. Быть может, она встречается чаще в провинции, иногда в кругах мелкой буржуазии и, конечно, среди женщин, ибо с 1830 года любовь для молодого человека считается величайшим позором.

Отен, 29 апреля.

В Бургундии, как и повсюду, брак по любви служит постоянным предметом насмешек молодых людей. Они беспрестанно говорят о том, какое приданое должно быть у женщины, которую они намерены осчастливить. Один из соседей Ранвиля - большой хвастун, с черными бакенбардами, очень шумливый (провинциальный лев) - в двадцать пять лет утверждал, что женится только на женщине с приданым в триста тысяч франков; в тридцать лет он удовлетворялся уже ста пятьюдесятью тысячами и наконец в тридцать пять женился на женщине с приданым всего лишь в восемьдесят тысяч франков.

Молодые люди проводят свою жизнь в кафе, куря сигары и разговаривая о том, как сделать карьеру. Она должна быть быстрой и блестящей. Успех некоего лейтенанта артиллерии сводил с ума всех французов по крайней мере в течение полувека.