Книга седьмая. Жизнь Микеланджело

...Е quel die al par sculpe e colora, Michel piu che mortal Angiol divino*.

* (И тот, кто одинаково хорошо ваяет и пишет красками, никель, скорее Ангел, чем Смертный (итал.).)

Глава CXXXIV. Первые годы

Эти мысли были нужны, чтобы правильно оценить Микеланджело; все теперь станет ясно.

Микеланджело Буонаротти родился в окрестностях Флоренции. Его семья, родовое имя которой было Симони-Каносса, известна была в средние века брачным союзом с знаменитой графиней Матильдой*.

* (Графиня Метильда.- См. примечания к стр. 49.)

Он явился на свет в 1475 г., в понедельник 6 мартa, за четыре часа до восхода солнца.

Рождение действительно примечательное, восклицает его историк, отлично предуказывающее, чем должен был стать со временем этот великий человек! Меркурий в сопровождении Венеры, принятый благосклонно Юпитером,- чего только не сулил в будущем этот миг, выбранный судьбой так удачно.

Потому ли, что отец, пожилой дворянин старого закала, разделял это воззрение, потому ли, что он просто хотел дать сыну образование, подобающее ему по рождению, только он рано отправил его к знаменитому тогда во Флоренции грамматику Франческо да Урбино. Но все минуты, которые ребенок мог украсть у грамматики, он посвящал рисованию. Случай дал ему в товарищи школьника одного с ним возраста, по имени Граначчи, состоявшего в учениках у художника Доменико Гирландайо. Он завидовал счастью Граначчи, который водил его иногда тайком в мастерскую учителя и давал ему на дом рисунки.

Эта помощь воспламенила зарождавшуюся склонность Микеланджело; и в порыве восторга он объявил родным, что решил совсем бросить грамматику.

Отец и дядья сочли это для себя позором и стали делать ему самые резкие внушения; а именно, часто по вечерам, когда он возвращался домой со своими рисунками под мышкой, его жестоко били. Но он уже тогда наделен был тем непреклонным характером, который так часто проявлял впоследствии. Все более озлобляемый этим домашним гонением, он, никогда раньше не учившийся как следует рисованию, решил попробовать писать красками. Все тот же приятель Граначчи снабдил его кистями и гравюрой голландца Мартина. На ней изображены были бесы, которые для того, чтобы св. Антоний впал поскорее в искушение, осыпают его палочными ударами*. Будучи вынужден поместить возле святого чудовищные фигуры демонов, Микеланджело не нарисовал ни одной из них до тех пор, пока не увидал сам в натуре те части, из которых потом их составил. Ежедневно отправлялся он на рыбный рынок и разглядывал там форму и цвет плавников, глаз, зубастых ртов, которые хотел изобразить на своей картине. Он покупал самых уродливых рыб и приносил их к себе в мастерскую. Говорят, Гирландайо немного завидовал такому глубокомыслию и, когда труд был закончен, всех уверял себе в утешение, что картина вышла из его мастерской. Он был прав: старый дворянин был беден и отдал сына к Гирландайо в ученики. Контракт, заключенный на три года, примечателен тем, что вопреки обычаю учитель обязывался выплатить ученику двадцать четыре флорина**.

* (Я видел эту гравюру Мартина Шена в коллекции Корсини, в Риме.)

** (Существует следующая собственноручная запись старика Буонаротти в книге Доменико Гирландайо: "1488. Ricordo questo di primo d'Aprile, come io Lodovico di Lionardo di Bonarrota acconcio Michelagnolo mio figluolo con Domenico e David di Tomrnaso di Currado per anni tre prossimi avvenire con questi patti e modi, che il detto Michelagnolo debba stare con i sopraddetti detto tempo a imparare a dipignere a fare detto essercizio e cid i sopraddetti gli comanderanno, e detti Domenico e David gli debbon dare in questi tre anni fiorini ven-tiquattro di suggello: in primo anno fiorini sei, il secondo anno fiorini otto, il terz fiorini dieci, in tutta la soma di lire 96".

И ниже: "Hanne avuto il sopraddetto Michelagnolo questo di 16 d'Aprile fiorini dua d'oro, ebbi io Lodovico di Lionardo suo padre "da lui contanti lire 12"*** (Вазари, X, 26).)

*** ("Удостоверяю сего первого апреля, что я, Лодовико ди Леонардо ди Буонаротти, отдаю сына моего Микеланджело, Доменико и Давиде ди Томмазо ди Куррадо на ближайшие три года с тем условием и уговором, что означенный Микеланджело обязуется находиться у вышеозначенных означенное время, обучаясь рисованию и упражняясь в означенном ремесле и во всем, что вышеназванные ему поручат, и что означенные Доменико и Давиде обязуются уплатить ему в течение трех лет двадцать четыре полноценных флорина; в первый год шесть флоринов, во второй год восемь флоринов, в третий - десять флоринов, а всего (96) девяносто шесть лир..." "Сего 16 апреля вышеназванным Микеланджело получено два золотых флорина золотом; получено мною, Лодовико ди Леонардо, его отцом, за его счет 12 лир".)

Шестьдесят лет спустя Вазари, будучи в Риме, показал старому Микеланджело один из его рисунков, сделанных в мастерской Гирландайо. На одном наброске пером, который кто-то из товарищей закончил по рисунку учителя, у него хватило дерзости придать телу новое положение. Это воспоминание о днях молодости развеселило великого человека, и он воскликнул, что отлично помнит эту фигуру и что в детстве он знал больше, чем знает теперь в старости.

Глава CXXXV. Он видит античные произведения

Один живописец, тронутый рвением Микеланджело и чинимыми ему препятствиями, дает ему срисовать какую-то голову; тот, сделав копию, возвращает ее живописцу вместо оригинала; этот последний догадывается о подмене только потому, что мальчик смеялся по поводу его ошибки с одним из своих товарищей. Этот случай наделал шуму во Флоренции; все хотели взглянуть на две столь похожие одна на другую картины; они сходны были во всем, потому что Микеланджело немного закоптил свою, чтобы придать ей вид старины. Он часто прибегал к такой хитрости, чтобы завладеть подлинниками. Теперь он уже достиг первой цели, которая стоит перед молодыми художниками на их долгом пути совершенствования в мастерстве: он научился копировать.

Он не был очень прилежен у Гирландайо; осуждаемый своей родовитой семьей, слывя в доме за непокорного шалуна, он блуждал чаще всего по Флоренции, не имея собственной мастерской, ничему как следует не учась, останавливаясь всюду, где только ни увидит художников. Однажды Граначчи привел его в сады Сан-Марко, где расставляли античные статуи,- те самые, которые Лоренцо Великолепный собрал с большим трудом. По-видимому, эти бессмертные творения сразу же поразили Микеланджело. Почувствовав отвращение к холодному и мелочному стилю, он перестал заходить в мастерскую Гирландайо и к другим художникам; целые дни проводил он теперь в садах. Он решил скопировать голову фавна, отличавшуюся веселым выражением лица. Трудность состояла в том, чтобы добыть мрамор. Рабочие, видевшие этого юношу изо дня в день подле себя, подарили ему кусок мрамора и одолжили даже резец. Это был первый резец, к которому он притронулся в своей жизни. В несколько дней голова была окончена; так как нижняя часть лица у античной статуи отсутствовала, он дополнил ее и изобразил своего фавна с широко разинутым ртом, как у человека, который хохочет.

Лоренцо Медичи, прогуливаясь в своих садах, встретил Микеланджело, когда тот шлифовал свой бюст*; его поразила работа, но еще больше молодость художника. "Тебе захотелось сделать этого фавна стариком,- сказал он ему, смеясь,- а между тем ты оставил ему все зубы. Разве ты не знаешь, что в этом возрасте нескольких зубов всегда недосчитываются?" Микеланджело не мог дождаться, когда повелитель уйдет; едва тот удалился, как он старательно убрал у своего фавна один зуб и стал ждать следующего дня. Лоренцо много смеялся над пылкостью молодого человека и, верный себе в стремлении покровительствовать всему, что незаурядно, уходя, сказал ему: "Скажи непременно своему отцу, что я хочу поговорить с ним".

* (Он находится теперь в Флорентийской галерее.)

Глава CXXXVI. Исключительно счастливые условия, в которых протекало воспитание Микеланджело

Больших усилий стоило уговорить старого дворянина: он клялся, что не допустит, чтобы сын его стал каменотесом. Тщетно друзья пытались объяснить ему разницу между каменщиком и скульптором. Однако, явившись к герцогу, он не посмел не отдать ему сына. Лоренцо предложил ему также и для себя подыскать какое-нибудь подходящее место. В тот же день Лоренцо отвел Микеланджело комнату в своем дворце, велел обращаться с ним как со своим сыном и допустил его к своему столу, за которым ежедневно собирались знатнейшие вельможи Италии и самые выдающиеся люди того времени (1489 г.). Микеланджело было тогда пятнадцать или шестнадцать лет; судите сами, как должно было повлиять подобное обращение на душу, высокую от природы.

Медичи часто приглашал к себе юного скульптора, чтобы порадоваться, глядя на его восторг, и показывал ему геммы, медали и всякого рода древности, которые он собирал.

Со своей стороны, Микеланджело каждый день преподносил ему какое-нибудь новое свое произведение. Полициано, в котором вся ученость той эпохи не могла все-таки убить до конца человека выдающегося, был также в числе гостей Лоренцо. Он любил смелый гений Микеланджело, непрестанно понуждал его к работе и всегда умел подсказать ему какой-нибудь новый замысел.

Однажды он ему заметил, что похищение Деяниры и битва кентавров могли бы дать превосходный сюжет для барельефа, и, развивая свою мысль, рассказал ему эту историю со всеми подробностями; на другой день юноша показал ему ее в виде наброска. Этот прямоугольный барельеф, фигуры которого размерами приблизительно в одну пядь*, можно видеть в доме Буонаротти во Флоренции. Не знаю, почему Вазари называет его "Битвой кентавров": это - голые люди, которые дерутся, нанося друг другу удары камнями и палицами, и при этом видна лишь половина одного конского туловища, едва законченная. Мы видим схватку человеческих тел в самых необычайных и трудных позах; но у каждой фигуры есть своя особенная экспрессия. Тут есть очаровательные находки гения: например, тот человек, который стоит к нам спиною и тянет другого за волосы; или другой, изображенный лицом к зрителю, который наносит удар палицей; есть, впрочем и кое-какие неточности. Микеланджело говорил впоследствии, что всякий раз, как снова попадалась ему на глаза эта работа, он испытывал смертельную печаль, сожалея о том, что не всецело отдался одной скульптуре. Он имел при этом в виду те очень значительные перерывы, иногда в десять-двенадцать лет, когда он совершенно переставал работать, печальное следствие его отношений с сильными мира сего. Лоренцо имел обыкновение выдавать скромное содержание всем художникам и крупные награды тем из них, кому удавалось выдвинуться. Микеланджело назначено было месячное жалованье в пять дукатов, которые Лоренцо посоветовал ему отдавать отцу; а ему самому - так как Микеланджело был в ту пору еще ребенком - он подарил прекрасный фиолетовый плащ.

* (Двести двадцать три миллиметра.)

Старик Буонаротти, ободренный вниманием Медичи, явился однажды к нему и сказал: "Я умею только читать и писать; есть свободная должность в таможне, которую можно дать только гражданину; я явился просить ее у вас, так как мне думается, что смогу занимать ее с честью". "Ты всегда останешься бедняком,- сказал ему, смеясь, Медичи, ожидавший от него совсем иной просьбы.- Впрочем, если эта должность вас привлекает, она за вами до тех пор, пока мы подыщем вам что-нибудь получше". Эта должность приносила в год сто скуди.

Микеланджело затратил несколько месяцев на роспись в церкви Дель-Кармине, капеллы Мазаччо. Тут, как и всюду, он превзошел других, за что все платили ему, разумеется, ненавистью. Торриджани, один из его товарищей, нанес ему такой сильный удар по носу, что переломил хрящ, и этот случай усугубил еще более уродство лица Микеланджело, в чем он сходен с Тюренном. Бог покарал завистника: Торриджани уехал в Испанию, где святая инквизиция поджарила его на костре*.

* ("Ora torniamo a Piero Torrigiani che con quel mio disegno in mano disse cosi: "Questo Buonarroti ed io andavamo a imparare da fanciulletti nella chiesa del Carmine dalla cappella di Masaccio; e poi il Buonarroti aveva per usanza di uccellare tutti quelli che disegnavano. Un giorno infra gli altri dandomi noja il detto, mi venne assai piu stizza del solito; e stretto la mano gli detti si gran pugno nel naso ch'io mi sentii fiaccare sotto il pugno quell'osso e tenerume del naso come se fosse stato un cialdone; e cosi segnato da me ne restera infinche vive". Queste parole generarono in me tanto odio, perche vedevo i fatti del divino Michelagnolo, che non tanto che a me venisse voglia di andarmene seco in Inghilterra, ma non potevo patire di vederlo". (Cellini, an. 1518 I, 31-32.)**)

** (Теперь вернемся к Пьеро Торриджани, который с этим моим рисунком в руке сказал: "Этот Буонаротти и я маленькими детьми работали в церкви дель Кармине, в капелле Мазаччо: а Буонаротти имел привычку насмехаться над всеми, кто там рисовал. Однажды, когда он мне надоедал, я рассердился больше, чем когда-либо, и, сжав кулак, я ударил его по носу с такой силой, что почувствовал, как под кулаком у меня треснули кость и хрящ, как будто это было сухое печенье; и так он останется отмеченным мною до конца жизни". Но так как я видел произведения божественного Микеланджело, то слова эти вызывали во не столь сильное негодование, что несмотря на мое желание отправиться с ним в Англию, я не мог его больше видеть. (Итал.))

Между тем Микеланджело принимал участие в благородных развлечениях самого изысканного общества на свете со времени Августа. Друзья Лоренцо по очереди приезжали погостить у него в загородных дворцах, которые он любил строить между очаровательными холмами, давшими основание назвать Флоренцию городом цветов. Роскошные сады Кареджи оглашались философскими спорами, облеченными фантазией в изящные формы, и философия вновь обрела тот чарующий стиль, который некогда придал ей в Афинах Платон. Иногда все общество отправлялось на самые жаркие месяцы в очаровательную долину Ашано, где, как казалось Полициано, природа старалась подражать усилиям искусства, или отправлялись посмотреть, как достраивают прелестную виллу Кайано, которую Лоренцо воздвигал по собственному плану и которая получила от Полициано поэтическое название Амбра. Среди необычайной роскоши и утонченных наслаждений, сосредоточенных в этом доме богатейшего в мире человека, сам он непрестанно был озабочен лишь тем, как бы заставить своих друзей позабыть, что он здесь хозяин.

Унаследовав от своих предков склонность покровительствовать искусствам, он живо чувствовал красоту во всех ее формах и по влечению сердца делал то, что предки его делали по соображениям политики.

Уступая Козимо только в умении торговать, он превосходил его, как и всех вообще Медичи, в качествах, необходимых для государя, и потомство поступило несправедливо по отношению к самому выдающемуся человеку, избрав самое ничтожное из его свойств, когда дало ему прозвище Великолепный.

Восхищение классической древностью могло бы выродиться, как это мы наблюдали в наши дни, в косное и тупое обожание. Но тонкая и пылкая восприимчивость Лоренцо, острые словечки его, вызывавшиеся малейшим проявлением смешного в людях, и обычная в тоне его бесед ирония совершенно устранили этот недостаток глупцов.

Его стихи обнаруживают в нем высокую душу, знавшую, что такое любовь, и любившую бога, как любят любовницу,- сочетание, допускаемое природой лишь в тех душах, которые предназначаются ею для людей гениальных. Он имел обыкновение говорить: "Кто не верит в будущую жизнь, мертв уже в нынешней". В одинаково пламенном стиле он то слагал гимн творцу, то обожествлял предмет своих любовных восторгов.

Превосходя по своим государственным способностям Августа и Людовика XIV, он покровительствовал изящной словесности, как человек, который предназначен был занять в ней одно из первых мест, если бы самим своим рождением не был уж предназначен руководить Италией; и одна из ошибок истории состоит в том, что век, всем обязанный ему, назван по имени его сына.

Но счастливые для Микеланджело и для поэзии дни, промелькнув быстро, близились уж к концу. Едва достигнув сорока четырех лет, Лоренцо сведен был в могилу смертельной болезнью; излишне говорить, что он сумел умереть, как подобает великому человеку. Сын его, впоследствии Лев X, получил кардинальскую шапку. Пышность, с которой Флоренция отпраздновала это событие, искренний восторг граждан, порыв их любви - все это составило заключительную сцену в прекрасной жизни Лоренцо.

Он приказал перенести себя на виллу Кареджи; друзья, плача, сопровождали его туда; он шутил с ними в те минуты, когда страдания давали ему короткую передышку. Он угас, наконец, 9 апреля 1492 г., и вместе с этой утратой мировая цивилизация, казалось, шагнула на сто лет назад.

Вполне понятно, что у этого великодушного государя Микеланджело научился всему, кроме ремесла царедворца. Напротив, весьма вероятно, что, видя обращение с собой как с равным со стороны лучших людей эпохи, он рано утвердился в той римской гордости, которая не склонит головы ни перед какой низостью и которую он обессмертил тем, что сумел придать столь поразительную экспрессию "Пророкам" Сикстинской капеллы.

Глава CXXXVII. Превратности судьбы при монархическом строе

Вместе с Лоренцо Великолепным окончилась единственная светлая полоса в воспитании Микеланджело; ему было восемнадцать лет (1492). На другой же день он печально возвратился к отцу, где горе мешало ему работать. Выпал большой снег - редкость во Флоренции; у Пьетро Медичи явилась фантазия сделать у себя на дворе колоссальную фигуру из снега, и он вспомнил о Микеланджело; он велел позвать его, очень остался доволен статуей и приказал вернуть художнику его комнату и содержание, которое он получал при отце.

Старик Буонаротти, видя, каким успехом продолжает пользоваться его сын у самых сильных людей в городе, начал склоняться к мысли, что скульптура не такое уж низкое занятие, и снабдил сына более приличной одеждой.

Флоренцию возмущала глупость нового правителя, который начал с того, что засадил в подземную темницу врача своего отца. Что касается его сношений с учеными и художниками, то история передает, что Пьетро особенно был доволен, что имеет при себе двух выдающихся людей: Микеланджело, которого он считал великим скульптором, и еще одного скорохода-испанца, на редкость красивого и столь проворного, что как бы быстро Пьетро ни пускал своего коня, скороход все равно его обгонял.

По возвращении во дворец Микеланджело сделал деревянное распятие, почти натуральной величины, для приора Сан-Спирито; монах оказался человеком неглупым и захотел поощрить молодого гения. Он предоставил Микеланджело одну из потайных комнат в монастыре и велел доставлять ему трупы, при помощи которых Микеланджело мог удовлетворить свою страсть к изучению анатомии.

Глава CXXXVIII. Поездка в Венецию, арест в Болонье

Некий Кардьер, музыкант Лоренцо Медичи, прекрасно импровизировавший, аккомпанируя самому себе на лире, и, пока был жив Лоренцо, являвшийся к нему петь каждый вечер, пришел однажды утром смертельно бледный к Микеланджело. Он рассказал, что минувшей ночью ему явился Лоренцо, облаченный в безобразную, изодранную черную мантию, и ужасным голосом велел ему передать Пьетро, что вскоре он будет изгнан из Флоренции. Микеланджело заклинал друга исполнить волю их благодетеля. Бедняга Кардьер поплелся на виллу Кареджи, чтобы исполнить приказание призрака. На полдороге ему встретился Пьетро, возвращавшийся в город со всем своим двором, и Кардьер остановил его, чтобы передать ему свою весть; можно себе представить, как она была принята.

Увидев такую закоснелость Медичи, Микеланджело тотчас уехал в Венецию. В наши дни, когда политические перемены влияют лишь на судьбу правительств, это бегство было бы смешным. Иначе обстояло дело во Флоренции; там уже хорошо было известно изречение, что не возвращаются только мертвые и переходы от монархии к республике или от республики к монархии всегда сопровождались многочисленными убийствами. Итальянский характер, столь гордый от природы, но в те времена еще более мрачный, мстительный страстный, чем теперь, не упускал случая предаться мщению. По водворении же порядка новое правительство отыскивало не виновных, а их сторонников.

В Венеции у Микеланджело скоро вышли все деньги, тем более что он взял с собой двух приятелей, и вот он двинулся в обратный путь через Болонью. В этом городе в то время действовало полицейское распоряжение, согласно которому все иностранцы, вступавшие в город, обязаны были иметь на ногте большого пальца отпечаток из красного сургуча; так как Микеланджело не знал этого правила, он приведен был к судье и присужден к штрафу в пятьдесят ливров, которых уплатить не мог. Один из Альдрованди - этой благородной фамилии, в которой любовь к искусству передается по наследству,- присутствовал на суде; он потребовал освобождения Микеланджело и увел его в свой дворец. Каждый вечер он заставлял его декламировать, на прекрасном его флорентийском наречии, какой-нибудь отрывок из Петрарки, Боккаччо или анте.

Как-то раз, прогуливаясь вдвоем, они вошли в церковь св. Доминика. У алтаря или у гробницы, над которой трудились некогда Джовани Пизано и Николо делл'Урна, недоставало двух небольших мраморных статуй - св. Петрония, в верхней части памятника, и коленопреклоненного ангела с факелом в руке.

Выразив свое восхищение старыми ваятелями, Альдрованди спросил у Микеланджело, чувствует ли он в себе достаточно смелости, чтобы сделать эти две фигуры. "Конечно",- сказал молодой человек; и его друг приказал поручить ему эту работу, которая дала ему тридцать дукатов.

Эти фигуры весьма любопытны; они ясно показывают, что великий художник начал с тщательного воспроизведения природы и сумел передать всю ее грацию и morbidezza*.

* (Томное изящество (итал.).)

Если позже от этой манеры он сильно уклонился, то сделал это вполне преднамеренно, стремясь достичь идеальной красоты. Его. грозный, величественный стиль порожден этим замыслом, его страстью к анатомии и случайно представившейся ему возможностью выполнить на своде Сикстинской капеллы в Риме работу, требовавшую, по понятиям тогдашнего времени о божестве, именно того стиля, к которому влекло его самого.

Глава CXXXIX. Хотел ли он подражать античным произведениям?

Прожив в Болонье год с небольшим, Микеланджело, когда его пригрозил убить один местный скульптор, возвратился во Флоренцию. Медичи уже давно были оттуда изгнаны*, и спокойствие начинало там восстанавливаться.

* (Изгнанные вторично в 1494 г., они возвратились во Флоренцию лишь в 1512 г. (Varchi, lib. I).)

Он сделал небольших размеров "Святого Иоанна", затем "Спящего Амура". Один из Медичи, принадлежавший к республиканской их ветви, купил первую статую и, придя в восторг от второй, заявил Микеланджело: "Если бы ты придал ей такой вид, словно она только что вырыта из-под земли, я отослал бы ее в Рим; ее приняли бы за античную, и ты продал бы ее гораздо выгоднее".

Буонаротти, которому очень пришлось по душе такое испытание его таланта, придал белизне мрамора тусклый оттенок; статуя была отправлена в Рим, и Рафаэль Риарио, кардинал Сан-Джорджо, приняв ее за античную, дал за нее двести дукатов. Некоторое время спустя, когда правда дошла до его высокопреосвященства, он почувствовал себя сильно задетым тем оскорблением, которое нанесено было верности его вкуса. Один из его приближенных спешно был послан во Флоренцию, будто бы для того, чтобы приискать там скульптора для какой-то большой работы. Он осмотрел все мастерские и, наконец, зашел к Микеланджело, которого попросил показать что-нибудь из его работ; молодой художник ответил, что в данный момент у него нет ничего законченного; он взял перо, так как карандашами тогда еще не пользовались, и, продолжая беседовать с дворянином, нарисовал руку,- вероятно, ту, которая теперь в Парижском музее*. Посланный пришел в восторг от великолепия его стиля, весьма похвалил его и спросил, какая была его последняя работа. Микеланджело, забыв об античной статуе, ответил, что он сделал из мрамора "Спящего Амура" лет шести или семи, такой-то величины, в такой-то позе - словом, описал ему статую, которую купил кардинал; после чего дворянин открыл ему цель своей поездки и стал всячески уговаривать его переселиться в Рим, где он сможет проявить и умножить свои редкие дарования. Он сообщил Микеланджело, что хотя его посредник и уплатил ему за статую всего лишь тридцать дукатов, на деле он получил за нее от кардинала двести дукатов и что кардинал заставит плута доплатить ему, что следует. Кардинал, действительно, приказал арестовать продавца, но только для того, чтобы отобрать него деньги и отдать ему статую, впоследствии она была куплена Цезарем Борджа, который подарил ее маркизе Мантуанской. Интересно было бы узнать, в самом ли деле кардинал был знатоком. Я тщетно пытался выяснить это. Для человека с кипучим оригинальным дарованием подражание - вещь немыслимая: Микеланджело должен был выдавать себя на каждом шагу.

* (По крайней мере рука, нарисованная для кардинала, находилась в собрании Мариетта.)

В Болонье он был зеркалом природы. Прежде чем устремиться навстречу великому своему открытию, искусству идеализации, может быть, он пытался подражать античности.

Он сгорал от нетерпения увидеть Рим и отправился туда вслед за дворянином, который поселил его у себя; но в кардинале он нашел только оскорбленное честолюбие. Встретив пренебрежение со стороны того, в ком надеялся найти себе покровителя, он изваял для одного знатного римлянина, по имени Джакомо Галли, "Вакха" Флорентийской галереи. Ему хотелось дать почувствовать, говорит Кондиви, переданный нам античностью образ мирного завоевателя Индии. В его замысел входило придать ему это смеющееся лицо, эти слегка косящие, сладострастные глаза, которые иногда можно видеть у только что охмелевшего человека. На голове у бога - венок из виноградных листьев, в правой руке он держит чашу, на которую нежно поглядывает, а левая покрыта тигровой шкурой.

Микеланджело изобразил шкуру тигра вместо живого зверя, чтобы дать понять, что чрезмерное пристрастие к напитку, изобретенному Вакхом, сводит в могилу. В левой руке у бога виноградная гроздь, которую ест тайком хитрый маленький сатир.

Глава CXL. Он не стремится вызывать к своим образам симпатию, но делает их внушительными

Микеланджело родился, чтобы осуществить в искусстве именно то, что он сам хотел сделать, а не что-либо иное. Он был не такой человек, чтобы довольствоваться сделанным кое-как. Если он ошибался, то виной этому был его вкус, а не его мастерство. Если он в природе брал не те вещи, которые указывал ему античный идеал красоты, насколько он в те времена был известен, так это потому, что он их не чувствовал. Я готов сказать, что у него была душа великого полководца*. Всегда погруженный в мысли, непосредственно относящиеся к искусству, он вел очень замкнутый, отшельнический образ жизни. Он не воспитывал в себе эту чувствительность, потому что не подвергал ее обычным житейским случайностям; ему показалась бы смешной меланхолия, в которой черпал вдохновение. Моцарт.

* (Леди Макбет не сказала бы ему:

I fear thy nature; It is too full o'the milk of human kindness To catch the nearest way.**

"Макбет", сцена V.)

**

(

"Но я боюсь, что нрав твой Чрезмерно полон благостного млека, Чтоб взять кратчайший путь"...

Шекспир "Макбет", действие I, явл. 5.

Перев. М. Лозинского.)

Я основываюсь на его жизнеописании, появившемся в печати у него самого на глазах, в Риме, в 1553 г., за десять лет до его смерти. Кондиви, его ученик, с которым Микеланджело был очень откровенен, смотрит на все глазами учителя, помнит все его наставления и недостаточно умен, чтобы лгать. Небольшая книжка, которую он опубликовал, может поэтому рассматриваться как сотканная почти из одних только мыслей Микеланджело.

Если было что на свете, наименее доступное таланту великого скульптора, так это, конечно, сладострастное выражение античного Вакха. Во всех видах искусства необходимо самому испытать те ощущения, которые хочешь вызвать в других. Без своего особенного религиозного чувства Микеланджело, быть может, создал бы "Аполлона Бельведерского", но ни в коем случае не Madonna alia scodella, и я хорошо понимаю милейшего Льва X, отказавшегося от его услуг.

Это задуманное им выражение Вакха запечатлено в одной несравненной мраморной статуе, находящейся теперь в Париже*. Человек восприимчивый при взгляде на нее не может не быть растроган: это картина Корреджо, только из мрамора. При виде образа, в котором так мало суровости этого древнейшего из завоевателей, вы как будто слышите, на языке небесной гармонии, которой не осквернили еще уста профанов, прекрасную октаву Тассо:

...Amiamo or quando Esser si puote riamato amando,

*(В 1811 г. в Музее античного искусства, в зале Аполлона, направо от входа.)

** (Будем любить сегодня, пока возможно, любя, быть любимым..

Тассо. Освобожденный Иерусалим, песнь XVII.)

воспевающую торжество чувственных радостей над утехами гордости.

Я много раз смотрел на статую Микеланджело; она очень далека от этого сочетания сладострастия, беспечности и божественности, которое излучает из себя античный Вакх. Флорентийская статуя всегда мне казалась идиллией, написанной в стиле Уголино*.

* (Стиль Уголино - стиль 33-й песни "Ада", где рассказывается история Уголино. Уголино в поэме Данте грызет голову своего врага епископа Руджери, мстя ему за свою смерть и смерть своих сыновей.)

Грудь Вакха у Микеланджело очень выпуклая; художник угадывал, что в античном искусстве главное - выражение силы; но лицо - сухое и неприятное: он не мог угадать, каковы должны быть выражения античных добродетелей. Очевидно, достигнув превосходства над всеми современными ему скульпторами, он устремился в поиски идеала, отвергнув рабское подражание, но не зная, с чего начать, чтобы достигнуть великого.

Таким-то образом этот человек, одаренный от природы не меньше, чем любой из тех, чью память хранит история, сбросил путы, которые со времени возрождения цивилизации удерживали художников в стеснительных пределах узкого и мелочного стиля.

Но люди нового времени, воспитанные на рыцарских романах и на религии, которые во всем ищут души, скажут, что по возвращении из Болоньи во Флоренцию ему недоставало увидать "Аполлона" или "Геркулеса Фарнезского". Его вкус развился бы до умения выражать высокие свойства души, вместо того, чтобы ограничиться выражением физической силы и силы характера; ведь наша жадная душа требует от искусства изображения страстей, а вовсе не порождаемых страстями поступков.

Глава CXLI. Трогательное зрелище

После "Вакха" Буонаротти изваял для кардинала Сан-Дионисио знаменитую группу, по имени которой названа капелла della Pieta* в соборе св. Петра. Мария держит у себя на коленях тело сына, которое только что несколько преданных друзей сняли с креста.

* (На прекрасном итальянском языке una pieta означает чаще о воспроизведение самого трогательного в христианской религии зрелища.)

Очень досадно, что красноречие проповедников и рисунки одинакового с ним достоинства, украшающие церковные скамьи, притупили в нас восприимчивость к этому душераздирающему зрелищу. Наши крестьяне, более счастливые, чем мы, не задумываясь над смехотворностью исполнения, испытывают впечатление непосредственно от самого зрелища, которое им предлагают.

Факт этот поразил меня однажды в прекрасном соборе богоматери в Лоретто, на берегу Адриатического моря. Одна молодая женщина обливалась слезами во время проповеди*, глядя на дрянную картину с изображением Pieta, как в знаменитой группе Микеланджело.

* (16 октября 1802 г.)

Я, человек образованный, находил, что проповедь смешна, а картина отвратительна; я зевал и оставался там, только исполняя долг путешественника.

Когда Людовик XI, приказав отрубить голову герцогу Немурскому, велел поставить его малолетних детей около самого эшафота, так, чтобы на них упали брызги отцовской крови,- мы содрогаемся, читая об этом в истории; но дети были тогда еще очень малы, и их, может быть, не столько потрясло, сколько удивило исполнение этого бесчеловечного приказания; они слишком мало еще знали, что такое человеческое горе, чтобы почувствовать весь ужас совершавшегося.

Если один из них, постарше других, и почувствовал тот ужас, то мысль о мщении, не менее жестоком, чем оскорбление, наполнила, конечно, его душу, придав ей жизнь и силы. Но престарелая мать, не испытавшая супружеской любви,- мать, вся нежность которой устремлена была лишь на сына, юного, прекрасного, одаренного, как никто, и отличавшегося притом такой душевной отзывчивостью, как если бы он был самый обыкновенный человек! Ей не на что больше надеяться, не на кого больше опереться; она далека от того, чтобы жить надеждой на мщение: что она может, бедная и слабая женщина, против разъяренного народа? У нее нет больше этого сына, самого ласкового и нежного из людей, наделенного именно теми качествами, которые особенно любят женщины,- чарующим красноречием, к которому он непрестанно прибегал, чтобы развивать философию, в которой слово любовь и самое это чувство встречались на каждом шагу.

После того как видела она его позорную казнь, она держит теперь у себя на коленях безжизненную его голову. Вот, без сомнения, высшая скорбь, какую может испытать материнское сердце.

Глава CXLII. Противоречие

Но религия в одно мгновение уничтожает все то трогательное, что могло бы быть в этом событии, если бы оно происходило в смиренной хижине*. Если Мария верит, что ее сын бог - а сомневаться в этом она не может,- она верит и в то, что он всемогущ. Теперь читателю нужно лишь проникнуть к ней в душу, и если ему хоть сколько-нибудь доступно истинное чувство, он поймет, что Мария не в состоянии любить Иисуса материнской любовью, той кроткой любовью, которая состоит из воспоминаний о былых заботах друг о друге и надежд на поддержку в будущем.

* (См. примечание в конце Вступления. Излишне повторять, что мы говорим с точки зрения художников, будучи вынуждены, к сожалению, исследовать произведения искусства с чисто человеческой стороны: ибо, повторяем, на картинах мы видим всего лишь поступки и страсти слабых смертных. Какой художник решится святотатственно утверждать, что он изобразил божество? Такое притязание было бы к лицу лишь язычникам, а эти язычники, при всей их отсталости, восхитились бы "Святой Цецили" ей" Рафаэля. Мало ли еретиков испытало в Музее то же наслаждение, что и истинно верующие! Р. Ш.)

Если он умер, то, очевидно, это было в его намерениях, и тогда эта смерть, далеко уж не трогательная, ненавистна для Марии, полюбившей его, пока он носил смертную оболочку. Ему следовало - будь у него к ней простое чувство признательности - по крайней мере скрыть от нее это зрелище.

Излишне говорить, что эта смерть для Марии непонятна. Бог, всемогущий и всеблагой, терпит человеческие смертные муки, чтобы утолить месть другого, равно всеблагого бога!

Смерть Иисуса, не будучи скрыта от взоров Марии, по отношению к ней могла быть лишь ненужной жестокостью. И вот уже мы бесконечно далеки от умиления и материнских чувств.

Глава CXLIII. Разъяснения

Всемогущему существу можно поклоняться, но любить его невозможно. Перед лицом сильных мира сего мы испытываем минуты опьянения, когда, например, король берет нас под руку, чтобы пройтись по саду.

Наш ум уже предвкушает счастье, которое воспоследует за столь высокой милостью. Кроме того, как бы могущественны ни были земные цари, они тоже ведь люди; и, подобно нам, у них есть свои горести.

Если мы были в походе с тем, кто говорит с нами, мы видели, как он, улыбаясь, дернул лошадь за повод, чтобы уклониться от ядра, прыгавшего рикошетом. Однажды он отказался от куска хлеба, когда нам недоставало его, чтобы отдать этот кусок несчастному раненому. В другой раз он помиловал шпионов, обвиненных в покушении на его жизнь. Вот поступки человека, и притом привлекательного,- случаи, которые показывают, что во многих отношениях этот государь был создан, как и мы, из плоти и крови; вот, словом, черты, которые могут подчас вызвать в юном сердце мимолетное чувство, похожее на приязнь.

Но вообразим на мгновение, что государь, так хорошо обходившийся с нами, действительно всемогущ, в точном смысле этого слова.

Ему незачем было стараться избегнуть ядра, прыгавшего рикошетом: ему стоило только приказать ядру остановиться.

Ему не надо было делать усилий над собой, чтобы простить жалких убийц, потому что он бессмертен.

Не могло быть жертвой с его стороны и то, что он отдал последний кусок хлеба несчастному раненому. Раненого надо было сейчас же исцелить или, еще лучше, сделать так, чтобы не было ни раненых, ни несчастных; мы видим, что нравственная красота сразу же исчезает вместе с человеческими чертами.

Больше того, если этот чудесный король исцеляет раненого прикосновением волшебной палочки, он делает очень легкую вещь, гораздо менее значительную, чем поступок государя, простого смертного, отдающего последний кусок хлеба.

Одним словом, этот всемогущий царь, это существо, главным свойством которого является сила, к счастью которого мы ничего не могли бы прибавить, не может быть несчастным. Тщетно ищу я на его челе роковую печать человечности. И сразу же я вижу в своем сердце, что в какое бы положение ни поставили меня по отношению к подобному существу, любить его я не способен.

Таково наслаждение, доставляемое нам рассматриванием произведений великих художников: они сразу же приводят к вопросам о человеческой природе*.

* (Записано в соборе св. Петра, в Ватикане, 1 июля, в пять часов утра В этот час удобнее всего осматривать римские церкви; позже толпа молящихся вам мешает. Надо только предупредить сторожа накануне.)

Глава CXLIV. О том, что нет истинного величия без жертвы

Какие-нибудь академические философы не упустят случая заметить, что нет ничего легче для искусства, как выражать чувства божества. Это тем легче, что мы совершенно не в состоянии представить себе даже простейшее из тех чувств, которые может испытывать божество по отношению к человеку. Если кто-нибудь придерживается противоположного мнения, дайте ему чернила и бумагу и попросите изложить письменно то, что он так хорошо понимает.

Искусство не может трогать сердца иначе, как только изображая человеческие страсти, в чем мы имели случай убедиться на примере самого трогательного зрелища, какое может предложить нам религия; как только при созерцании чудесных картин в наших церквах у нас возникает какая-нибудь религиозная мысль, слезы сейчас же останавливаются. Религия Фенелона - не более, как сентиментальный эгоизм.

Молодая женщина в Лоретто видела убитым, со склоненной на колени головой, своего сына или любовника или, может быть, верила, что любящая и скорбная мать имеет власть открыть ей доступ в рай,- и вот она горько каялась в том, что прогневала ее своими грехами.

Зритель, достаточно размышлявший, чтобы убедиться, что не это следует себе представлять, не знал, что ему сделать, чтобы умилиться.

Изображение события, в котором сам бог выступает в качестве действующего лица, может быть оригинальным, любопытным, необычайным, но только не трогательным. Сам Канова напрасно взялся бы за сюжет Микеланджело. Он умножил бы число крестьянок из Лоретто, но не заставил бы нас пережить ничего нового. Бог может быть щедр на благодеяния; но так как, осыпая нас ими, он ничего не отнимает у себя, моя благодарность - если только я исключу расчет на получение новых выгод путем пылкого ее проявления - неизбежно будет менее живой, чем та, которую я испытывал бы по отношению к человеку*.

* (Именно поэтому наш божественный спаситель стал человеком, когда захотел испытать человеческие слабости. Возвышение чувство душевного умиления, благодаря которому приход мессии умерил в наших сердцах благоговение к богу Израиля, есть не что иное, как сладостная эманация этой волнующей и непостижимой тайны.)

А японец, спросят меня, который на картине Тьярини в капелле св. Доминика в Болонье видит, как его ребенка воскрешает св. Франциск-Ксаверий? Если он испытывает живейшее чувство благодарности, отвечу я, так это потому, что это чувство внушает ему человек. Если бог совершил это чудо, то почему же, спрашивается, он, будучи всемогущим, допустил, что этот несчастный ребенок умер? Но и сам св. Франциск - Ксаверий,- чем он жертвует, воскрешая его? Это Геркулес, выводящий Алкесту из царства мертвых, но не Алкеста, жертвующая собою, чтобы сохранить жизнь своему супругу.

Единственное чувство, которое божество может внушать слабым смертным,- это страх, и Микеланджело для этого, казалось, и родился, чтобы запечатлеть этот страх в сердцах посредством красок и мрамора.

Выяснив, таким образом, как далеко простирается власть искусства, перейдем к тому, что касается исключительно лишь художника.

Глава CXLV. Микеланджело - сын своего века

Угодно вам действительно познакомиться с Микеланджело? Надо стать гражданином Флоренции 11499 года. Но ведь мы не заставляем иностранцев, которые приезжают в Париж, иметь отпечаток красного воска на ногте большого пальца: мы не верим ни в привидения, ни в астрологию, ни в чудеса*. Английская конституция показала миру настоящее правосудие, и атрибуты божества изменились**. Что касается просвещения, у нас есть античные статуи и все, что по поводу них сказано умными людьми, а также опыт трех столетий.

* (Мы говорим о чудесах нашего времени, но исполнены благоговения и веры в отношении тех чудес, которые господь счел необходимыми, чтобы утвердить истинную религию.)

** (Это означает, что люди составили себе о нем более правильное представление (см. "Человек желания").)

Если бы во Флоренции большинство людей уже достигло этого уровня, до чего бы только не дошел гений Буонаротти! Но простейшие понятия нашего времени показались бы тогда сверхъестественными. Только своим сердцем, внутренним своим порывом люди того времени оставляют нас далеко позади. Мы теперь различаем путь, по которому надлежит идти, но от старости колени наши отвердели; и, подобно очарованным принцам арабских сказок, мы напрасно расточаем силы на бесполезные движения: идти мы не в состоянии. В течение двух столетий так называемая вежливость осуждала сильные страсти и, подавив, уничтожила их: только в деревнях можно было их еще встретить**. Девятнадцатый век вернет им их права. Если бы в наше просвещенное время у нас явился новый Микеланджело, чего бы только он не достиг! Какой поток новых ощущений и радостей излился бы от него на общество, так хорошо подготовленное театром и романами! Может быть, он стал бы творцом новой скульптуры; может быть, он принудил бы ее выражать страсти, если только страсти вообще ей к лицу. Но выражать душевные состояния - к этому Микеланджело уж принудил бы ее обязательно. Голова Танкреда* после смерти Клоринды; Имогена, узнающая, что Постум ей изменил; кроткое лицо Эрминии, когда она приходит к пастухам; искаженные черты Макдуфа, требующего, чтобы ему рассказали об убийстве его малолетних детей; Отелло после убийства Дездемоны; Ромео и Джульетта, пробуждающиеся в склепе; Уго и Паризина, выслушивающие себе приговор из уст Николо,- вот что появилось бы в изображениях из мрамора, и античная скульптура отошла бы на задний план.

* (Танкред, Клоринда. Эрминия - герои "Освобожденного Иерусалима" Тассо; Имогена, Постум - герои драмы Шекспира "Цимбелин"; Макдуф - герой "Макбета"; Уго, Паризина, Николо - герои поэмы Байрона "Паризина" (вышедшей в свет в феврале 1816 года).)

** (История Маино, замечательного вора, убитого в 1806 году, около Александрии (В.И.))

Флорентийский художник ничего этого не видал, а знал лишь, что страх - первое чувство в человеке, что он сильнее всего, что ему, Микеланджело, блестяще удавалось пробуждать его в сердцах. Несравненное знание анатомии придало ему новый пыл; и он на этом остановился.

Как мог бы он догадаться, что существует иная красота? Античная красота в его время нравилась только своими контурами. Чтобы любоваться "Аполлоном", нужна учтивость древних Афин; Микеланджело постоянно был занят, помимо своей воли, религиозными или военными сюжетами: мрачная жестокость составляла религию его века.

Сладострастие, к которому в Италии предрасполагает климат, и ее богатства устранили там фанатизм. Савонарола со своими мыслями о реформе вдохнул было на минуту во все сердца Флоренции эту мрачную страсть. Новатор этот произвел впечатление, особенно на людей сильных, и история передает, что Микеланджело всю жизнь преследовал ужасный образ этого монаха, умирающего в огне. Он был близким другом несчастного. Его душа - не столько чувствительная, сколько сильная - навсегда была поражена ужасами ада, а умы его современников гораздо больше, чем наши, были подготовлены к тому, чтобы подчиниться этому чувству. Несколько государей и кардиналов были, правда, деистами, но воспоминания раннего детства все же сохранялись. А мы уже в двенадцать лет читали Вольтера*.

* (Автор отнюдь не оправдывает того, о чем он сообщает в качестве историка.)

Вся обстановка XV века удаляла таким образом Микеланджело от благородных и бодрых чувств, выражение которых составляет красоту XIX века.

Он был более чем кто-либо представителем своей эпохи и не предугадывал, как Леонардо да Винчи, мягкости нравов следующей эпохи. Доказательство этому - в следующем характерном различии: глядя на какой-нибудь персонаж Микеланджело, мы думаем о том, что он делает, а не о том, что он чувствует.

Мадонна в Pieta для нас, конечно, отнюдь не образец красоты; а между тем, когда Микеланджело закончил ее, ему ставили в упрек, что он придал так много красоты матери тридцатилетнего человека.

"Эта мать была девой,- гордо ответил художник,- а ведь вы знаете, что душевная чистота сохраняет свежими и черты лица. Возможно даже, что небо, чтобы засвидетельствовать небесную чистоту Марии, позволило ей сохранить всю нежную свежесть молодости, тогда как, чтобы подчеркнуть, что спаситель действительно приобщился всем человеческим страданиям, необходимо было, чтобы божественная его природа не укрыла от нас ни одного из его человеческих свойств. Вот почему мадонна моложе своего возраста, а спасителю, наоборот, я придал его возраст"*.

* (Condivi, стр. 32**. Микеланджело как художник, подобно нам, полагал, что бог может вызвать нашу симпатию только в том случае, если он оказывается подвержен человеческим слабостям, как мы уже говорили в примечании к стр. 321.)

** (Ссылка на стр. 32 сочинения Кондиви не соответствует ни первому, ни второму изданию его, которые появились до "Истории живописи" Стендаля.)

Перед вами богослов, а вовсе не страстный человек, пользующийся своими воспоминаниями с непоколебимой смелостью строгой логики; его эпоха была далека от того, чтобы делать ему какие-нибудь возражения по поводу слишком подчеркнутой мускулатуры Христа. Он сделал из него лишь атлета, ибо, следуя своим принципам идеальной красоты, он не мог передать его душевных качеств*. Чтобы вам не приходилось все время верить мне на слово, приведу некоторые из рассуждений Вазари**: он восхваляет красоту этого Христа, которого он находит прекрасным вследствие замечательной точности, с которою переданы мускулы, жилы, сухожилия. Вы знаете лучше, чем я, что, именно опуская все эти подробности и смягчая резкость мускулатуры, греческий художник сумел нас заставить при виде "Аполлона" сказать: "Это бог".

* (Надо сказать, что эта "Pieta" Микеланджело, находящаяся в первой капелле направо от входа, помещена слишком высоко и плохо освещена. Это - несчастье трех четвертей художественных произведений, находящихся в церквах. Эту "Pieta" испросил у Микеланджело французский посол, кардинал де Вилье, поместивший ее в Французской капелле, в старом соборе св. Петра. Когда Браманте разрушил старинную постройку, "Pieta" Буонаротти была перенесена и поставлена на алтарь на хорах, а затем - на алтарь в крестовой капелле***. Существует копия с нее из мрамора, сделанная Нанни, в церкви дель Анима, и другая копия, из бронзы, в церкви cв Андрея. В церкви Сан-Спирито во Флоренции, в той самой, где находится деревянное "Распятие" Микеланджело, имеется копия из мрамора В Марчалле, расположенной на пути в Пизу, показывают копию в виде фрески, которую приписывают Микеланджело.)

** (Alia quale opera поп pensi mai scultore ne artifice raro Pptere aggiugnere di disegno ne di grazia, ne con fatica poter mai ai nnezza, pulitezza, e di straforare il marmo con tanto d'arte quanto Micnelagnolo vi fece, perche si scorge in quella tutto il valore ed il potere de1l' arte. Fra le cose belle che vi sono, oltra i panni si scorge il morto Cristo; e поп si pensi alcuno di belezza di membra e d' artificio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco di muscoli, vene, nervi, sopra l'ossatura di quel corpo, ne ancora un morto piu simile al morto di quelle Quivi e dolcissima aria di testa, ed una concordanza nelle appiccature e congiunture delle braccia, ed in quelle del corpo e delle gambe, i polsi e le vene lavorate, che in vero si maraviglia lo stupore, etc., etc., etc. (Vasari, X, pag. 30)****.)

*** (Кардинал де Вилье, аббат Сен-Дени, посланник Карла VIII при Александре VI, умер в Риме в 1199. Чакконио говорит об этом кардинале: "Romae agens curavit fabricari a Michaele Angelo Bonnarrota, adhuc adolescente, excellentissimam iconem marmoream D. Mariae, et Filii morui inter brachia materna jacentis, quam posuit in capella regia Fransiae in D. Petri ad Vaticanum templo"*****.)

**** (Да не помыслит скульптор, ни самый искусный художник что-либо прибавить к этому произведению в отношении рисунка или изящества; несмотря ни на какие свои усилия, он не сможет превзойти Микеланджело в тонкости, изяществе и не сможет ваять мрамор с таким искусством, как то сделал он, так как здесь можно увидеть все превосходство и силу искусства. Среди красивых вещей, здесь находящихся, кроме божественной одежды, изображен мертвый Христос; и пусть никто не надеется когда-либо увидеть тело столь совершенное по красоте частей его и знанию анатомии,- тело, у которою мускулы, вены и жилы так хорошо выделяются на костяке, или мертвого, более похожего на мертвеца, чем этот. Это выражение головы, столь полное нежности, такая гармония в суставах и связках рук, в соединениях туловища и ног, пульс, вены - так хорошо разработаны, что поистине в восхищении изумляешься, и т. д.)

***** (Римский посланник заказал Микеланджело Буонаротти, в то время юноше, превосходнейшее мраморное изображение ев Марин и мертвого сына ее, лежащего на руках матери, которое и поставил во Французской королевской капелле храма cв Петра в Ватикане.)

Однажды в соборе св. Петра Микеланджело увидел толпу иностранцев, любующихся его группой. Один из них осведомился об имени художника. Ему ответили: "Гоббо из Милана". Вечером Микеланджело заперся в соборе. Он захватил с собой лампу и резец; и в течение ночи он вырезал свое имя на поясе у Мадонны.

Глава CXLVI. Колоссальный Давид

После того как закончена была группа "Pieta", семейные дела заставили Буонаротти вернуться во Флоренцию (1501). Он изваял колоссальную статую "Давида", которая находится на площади Палаццо Веккьо.

Отыскался нотариальный договор на эту работу. Микеланджело обязывался перед цехом купцов, собиравшихся в Санта-Мария-дель-Фиоре, высечь статую высотою приблизительно в десять брассов (пять метров двадцать два сантиметра) из глыбы мрамора, попорченной за много лет до того одним неумелым ваятелем. Он должен был начать работу 1 сентября 1501 года. Ему назначалось каждый месяц в течение десяти лет по шести флоринов larghi*; кроме того, в его распоряжение обязывались предоставить необходимых ему рабочих. Микеланджело приготовил модель из воска, соорудил совершенно закрытый барак вокруг мраморной глыбы и приступил к работе 13 сентября 1501 года. Он очень удачно разрешил задачу: имея уже обтесанный вчерне кусок мрамора, найти возможную при этих условиях позу. "Давид" изображен во весь рост. Это очень молодой человек, в руке у которого праща. Первоначальная обтеска видна еще на темени и на одном плече, которое оставалось немного вдавленным.

* (Широких (итал.).)

Стоит проследить, как совершенствовался стиль Микеланджело. В барельефе с изображением "Битвы" он еще очень скуп на выпуклые очертания; здесь меньше силы и есть даже известная мягкость линий.

"Вакх", больше чем все другие его работы,- произведение греческое.

Есть еще немного мягкости в "Pieta", в храме св. Петра.

Эта мягкость совсем исчезает в колоссальном "Давиде"; отныне художник становится грозным Микеланджело.

Подражание ли это античности или подражание природе, как в Болонье?

Содерини, который пришел посмотреть на статую, заявил, что находит в ней большой недостаток: нос чересчур велик. Скульптор берет немного мраморной пыли и резец; он делает для виду несколько ударов молотком, не прикасаясь при этом к статуе, и при каждом ударе на землю падает немного пыли. "Вы придали ему жизнь!" - восклицает гонфалоньер. У Вазари мы находим следующее рассуждение*: "Поистине, с тех пор как этот "Давид" водружен на площади (1504), он совершенно затмил славу всех статуй новейших и античных художников, римских и греческих. Можно смело сказать, что ни "Марфорио" в Риме, ни "Тибр" или "Нил" в Бельведере, ни "Гиганты" в Монтекавалло не идут с ним в сравнение,- столько красоты сумел придать ему Микеланджело. Никто никогда не видел более грациозной позы, более изящных контуров ног. Нет сомнения, что, раз посмотрев на эту статую, всякий утратит охоту смотреть что-либо из произведений как новых, так и античных, какому бы скульптору они ни принадлежали"**. Содерини дал Микеланджело четыреста скудо. Он заказал ему группу из бронзы, изображающую "Давида и Голиафа", которая увезена была во Францию, где с ней неизвестно что стало. Так же обстоит дело со статуей "Геркулеса", высеченной Микеланджело еще до его поездки в Венецию***.

* (Том X, стр. 52 по сьеннскому изданию.)

** (Напротив, этот "Давид" весьма посредствен, и как раз тяжеловаты в нем ноги.)

*** (Высотою в два метра тридцать два сантиметра.)

Фламандские купцы отослали к себе на родину бронзовый барельеф, изображающий "Мадонну с младенцем Иисусом". Микеланджело сделал эскиз статуи "Святого Матфея", которую и сейчас еще можно видеть на переднем дворе церкви Санта-Мария-дель-Фиоре; он ее не закончил, может быть, потому, что поза у нее слишком вычурна.

Чтобы не забросить окончательно живописи, Микеланджело написал для Анджело Дони "Мадонну", которая находится в Трибуне Флорентийской галереи, рядом с замечательными по грации произведениями Леонардо и Рафаэля. Это Геркулес с прялкой в руках. В отдалении видны другие фигуры; некоторые из них изображены нагими, причем Микеланджело разработал их мускулатуру до мельчайших подробностей, совершенно не считаясь с воздушной перспективой.

Глава CXLVII. Через пятнадцать веков снова обретают искусство идеализации

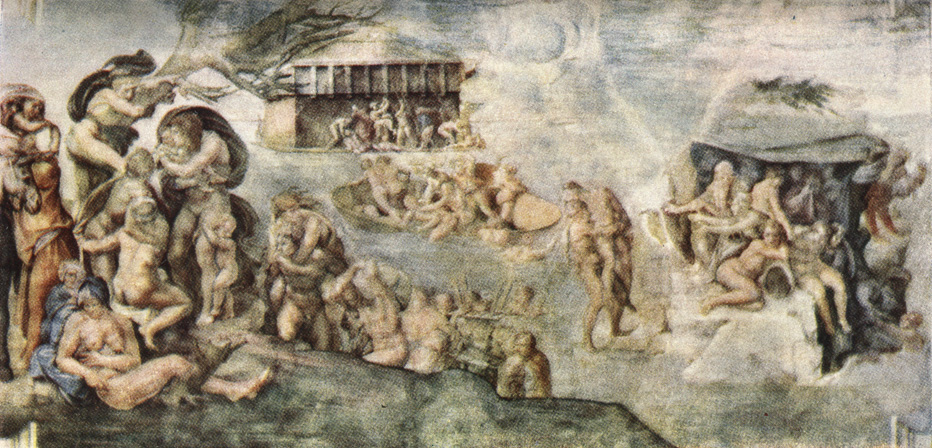

Содерини, все больше и больше ценивший его дарование, поручил ему расписать фресками часть Залы Совета во дворце Синьории (1504). Леонардо да Винчи занялся другой ее частью.

Он изобразил там победу, одержанную при Ангьяри над знаменитым Пиччинино, полководцем миланского герцога, и решил поместить на переднем плане кавалерийскую стычку с захватом знамени.

Буонаротти должен был изобразить пизанскую войну, и главным сюжетом он избрал один эпизод, содержащийся в рассказе о битве. В день битвы стояла ужасная жара, и часть пехоты спокойно купалась в Арно, когда внезапно раздался призыв к оружию; один из флорентийских военачальников заметил неприятеля, быстро приближавшегося с целью атаковать войска республики.

Микеланджело уловил именно это первое движение тревоги и готовности сражаться у солдат, застигнутых врасплох криком "К оружию!".

Бенвенуто Челлини, столь скупой на похвалы, писал в 1559 году: "Эти нагие пехотинцы хватаются за оружие, и движения их так прекрасны, что никогда еще древние и нынешние художники не создавали произведения, столь превосходного. Как я уже сказал, картон великого Леонардо также отличался замечательной красотой. Оба эти картона были выставлены, один - в Папском зале, другой - во дворце Медичи. И пока они существовали, они были школой для всех. Хотя впоследствии божественный Микеланджело и соорудил большую капеллу для папы Юлия, ни разу больше он не проявил и половины того дарования, которое обнаружил в "Пизанской битве". Ни разу больше за всю свою жизнь он не возносился до совершенства первых порывов своего гения"*.

* (Том I, стр 31, изд. классиков.)

Вазари особенно отмечает выразительную фигуру одного старого солдата, который, чтобы предохранить себя во время купания от солнца, надел на голову венок из плюща; он присел, чтобы одеться, но одежда с трудом натягивается на мокрое тело, а он уже слышит барабанный бой и приближающиеся крики. Игра мускулов у этого человека и особенно нервное выражение рта никогда не были превзойдены. Можно себе представить, какие пылкие движения, какие изумительные ракурсы сумел найти Микеланджело среди такого количества обнаженных или полураздетых солдат. Охваченный порывом вдохновения, он едва успевал, чтобы не позабыть своих замыслов, набрасывать фигуры. На некоторые из них им положены были блики и тени, у других обозначены только контуры, иные, наконец, наспех намечены были углем.

Художники онемели от восторга при виде такого произведения. Искусство идеализации проявилось впервые; живопись навсегда освободилась от мелочного стиля. Художникам и в голову не приходило, что можно было с такой силой воздействовать на других посредством рисунка.

Живописцы наперебой стали изучать этот картон. Аристотиле де Сангалло, друг Микеланджело, Ридольфо Гирландайо, Рафаэль из Урбино*, Граначчи, Бандинелли, Альфонсо Беругетта, Спаньолетто, Андреа дель Сарто, Франчабиджо, Сансовино, Россо, Понтормо, Пьерино дель Вага - все явились сюда учиться новому восприятию природы, более пламенному и мощному.

* (Этот гений явился во Флоренцию в 1504 году.)

Чтобы избежать такого стечения художников и любопытных в том месте, где собиралось правительство, картон перенесли в высокую залу, что и явилось причиной его гибели. Во время революции 1512 года, когда была упразднена республика и вновь призваны были Медичи, все позабыли о творении Микеланджело; Баччо Бандинелли, у которого были поддельные ключи от залы, изрезал его в куски и унес с собой. Им руководила зависть товарищей, а, быть может, также приязнь к Леонардо, который благодаря этому картону стал казаться холодным, и ненависть к Микеланджело. Куски эти рассеялись по всей Италии;

Вазари упоминает о тех из них, которые в его время можно было видеть в Мантуе, в доме Умберто Строцци. Б феврале 1575 года их собирались продать великому герцогу Тосканскому. Позже о них нет больше упоминаний.

Все, что уцелело теперь от этого великого усилия искусства, направленного к тому, чтобы освободиться от холодного, точного подражания природе,- это фигура старого солдата, выгравированная Марк-Антонио и затем уже, вторично, Агостино Венециано, эстамп, известный во Франции под именем "Ползунов". Марк-Антонио выгравировал также фигуру солдата, обращенного спиной к зрителям.

Люди пошлые обычно находят, что у Микеланджело отсутствует идеальное*, а между тем из всех художников нового времени именно он создал идеальное. Напряженно работая над этим великим произведением, Микеланджело иногда в виде отдыха читал поэтов, которых в те времена называли народными**. Он и сам писал итальянские стихи***.

* (Люди пошлые обычно находят, что у Микеланджело отсутствует идеальное.- Стендаль имел в виду художественного критика и живописца Рафаэля Менгса.)

** (Народный - так назывались в то время поэты, писавшие не на "литературном" (латинском) языке, а на "народном" итальянском.)

*** (Они были изданы во Флоренции в 1623 и 1726 годах. Рукопись находится в Ватиканской библиотеке. На полях много рисунков.)

Глава CXLVIII. Юлий II

Смерть похитила Александра VI, единственного человека, не считая Цезаря Борджа, сочетавшего в себе большой ум с крайним распутством и самыми грязными пороками.

Юлий II отличался не столько пороками, сколько неуместными добродетелями (1504). Увлекаемый неутолимой жаждой славы, непреклонный в своих намерениях, неутомимый в их осуществлении, великодушный, властный, страстно любивший власть, он проявлял свой могучий характер, нарушая приличия своего возраста и духовного сана.

Едва вступив на престол, он тотчас призвал к себе Микеланджело; но прошло несколько месяцев, прежде чем он придумал для него работу. Наконец он решил воздвигнуть себе гробницу. Микеланджело представил чертеж, который привел папу в восторг. Он спешно отправил его в Каррару добывать мрамор.

Прохаживаясь там по обрывистому склону, который, будучи расположен в глубине полукруга, одинаково служит самой заметной точкой для кораблей, плывущих как из Генуи, так и из Ливорно, Микеланджело обнаружил одинокую, выступающую в море скалу. У него явилась мысль обтесать ее в виде колосса, который виден был бы издали мореплавателям. Древним, говорят, эта мысль приходила уж в голову; по крайней мере местные жители указывают на скале следы каких-то работ, которые они считают начатой было обтеской. Колосс, изображающий св. Карла Борромео, около Ароны, велик только своими размерами, и, тем не менее, воспоминание о нем, подобно воспоминанию о храме св. Петра в Риме, всплывает над всем, что выносишь из путешествия по Италии. Каково же было бы впечатление от колосса работы Микеланджело!

После восьми месяцев усилий мрамор был наконец отправлен. Его доставили вверх по Тибру и выгрузили на площади св. Петра, которая почти вся завалена была этими огромными глыбами. Юлий II увидел, что его поняли. Микеланджело, как никогда, был в чести.

Надо вспомнить, чем были папы в предшествующие времена и еще в ту пору для верующих: не государями, но наместниками божьими, всемогущими существами, от которых зависело вечное спасение.

Юлий II, суровый и гордый характер которого был создан для того, чтобы еще усиливать такое почитание, смешанное со страхом, не раз удостаивал Микеланджело своими посещениями. Он любил его смелый дух, который ничуть не смущали, но лишь раззадоривали препятствия.

Этот государь приказал даже соорудить подъемный мост, по которому он мог тайно в любой час проникать в комнату художника. Он осыпал его безграничными милостями. Таковы подлинные выражения историков.

Глава CXLIX. Гробница Юлия II

Если бы Микеланджело лучше знал двор и свой собственный характер, он почувствовал бы, что опала близилась. Брамаите, этот великий зодчий, которому мы обязаны частью собора св. Петра, был очень любим папой, но очень был расточителен. Он употреблял на постройки плохие материалы и получал огромные барыши*. Он боялся, что его выдадут. Он стал поговаривать - да и других подучил делать то же - в присутствии его святейшества, что забота о своей могиле всегда считалась дурным предзнаменованием. Друзья архитектора объединились с врагами Микеланджело, которых у него было много, так как высочайшая милость не изменила его характера. Вечно погруженный в мысли об искусстве, он жил одиноко и не говорил ни с кем. До благоволения папы это объясняли талантом, после же - оскорбительным высокомерием. Весь двор объединился против него, а он и не подозревал об этом; папа тоже, сам того не подозревая, изменил, как оказалось, свои намерения.

* (Гварна издал в 1517 г, в Милане диалог, происходивший у врат рая между св. Петром, Браманте и одним римским адвокатом. Диалог этот, очень жигой и забавный, показывает, что в Италии в 1517 г. было гораздо больше ума и свободы, чем три столетия спустя. Браманте показан тут человеком умным, которого не проведешь и который прекрасно разбирается в жизни и в людях Он должен был быть очень предприимчивым и опасным врагом. Часть этого диалога, отлично переведенная, составляет единственные занимательные страницы, от 246-й и до 249-й, в толстой книге Босси о Леонардо да Винчи. Нынешняя итальянская проза стоит французской музыки.)

Эта интрига была несчастьем для искусства. Гробница Юлия II должна была представлять собою отдельно стоящий памятник в форме прямоугольника, такой же приблизительно, как гробница Марии-Терезы в Вене, но гораздо больших размеров. В нем было бы восемнадцать брассов в длину и двенадцать в ширину*; сорок статуй, не считая барельефов, покрывали бы собою четыре его стороны. Конечно, статуй было бы больше, чем надо; они утомляли бы глаз, но зато статуи эти были бы сделаны Микеланджело со всем пылом его молодости, перед взором могущественных врагов, отличных ценителей.

* (Десять метров сорок четыре миллиметра на семь метров девяносто шесть миллиметров.)

Более чем вероятно, что, если бы проект гробницы был осуществлен, Микеланджело навсегда посвятил бы себя скульптуре и не затратил бы части своей драгоценной жизни на вторичное обучение живописи. Правда, этот великий человек и тут занял одно из первых мест; но так или иначе первая статуя для гигантского памятника, который он вынужден был оставить,- "Моисей". Такова первая! И какие только дивные шедевры не создал бы он в этом колоссальном грозном жанре!

Впрочем, гений его охладел, испытав такое огорчение и будучи вынужден из-за подлой интриги оставить высокий замысел, которым долго пылала его душа.

План гробницы отличается странностями в духе времени. Некоторые статуи должны были изображать свободные искусства: поэзию, живопись, зодчество и т. д.; и эти статуи должны были быть представлены в цепях, чтобы обозначить, что вследствие смерти папы все дарования оказались в плену у смерти.

Для плана Микеланджело все церкви оказались малы. Подыскивая в Риме место для могилы папы, он набрел на мысль возобновить работы над собором св. Петра. Микеланджело почти не сомневался, что со временем, после смерти его врага, эта церковь благодаря своему дивному куполу станет памятником бессмертной его славы в третьем из изобразительных искусств*.

* (Собор св. Петра был начат при Николае V. Стены оставь лены были незаконченными, на уровне пяти футов над землей. Старая церковь св. Петра разрушена была только при Юлии II; это сделал Браманте.)

Глава CL. Немилость

Юлий II велел Микеланджело, всякий раз как для гробницы понадобятся деньги, обращаться прямо к нему (1506). Когда последняя партия мрамора, оставленная в Карраре, прибыла на Тибрскую набережную, Буонаротти приказал его выгрузить и перевезти на площадь св. Петра, а сам отправился в Ватикан попросить денег, чтобы заплатить матросам. Ему сказали, что его святейшество видеть нельзя. Он не настаивал. Несколько дней спустя он снова явился во дворец. В передней слуга преградил ему путь и сказал, что он не может быть допущен к папе. Епископ, случайно там оказавшийся, поспешил разбранить этого человека и спросил, знает ли он, с кем говорит. "Именно потому я и не впускаю его,- ответил слуга.- Я делаю то, что мне приказано". "Ну, так скажите папе,- заявил Микеланджело,- что когда ему самому захочется меня видеть, ему придется меня поискать".

Он возвращается к себе и приказывает двум слугам, составляющим всю его челядь, распродать его имущество. Он вызывает почтовых лошадей, скачет во весь опор и в тот же день добирается до Поджибонци, деревни, расположенной за чертою папских владений, в нескольких милях от Флоренции.

Несколько минут спустя он видит, как тоже вскачь подъезжают пять папских гонцов, которым был дан приказ доставить его по доброй воле или силой обратно, где бы они ни нашли его. Микеланджело ответил на этот приказ лишь угрозой, что прикажет убить их, если они немедленно же не уберутся. Они стали его упрашивать. Видя, что все бесполезно, они попросили его хоть ответить на письмо папы, которое они ему привезли, и пометить свой ответ Флоренцией, чтобы его святейшество убедился, что вернуть его было уже не в их силах.

Микеланджело удовлетворил их просьбу и продолжал путь, хорошо вооруженный.

Глава CLI. Примирение. Колоссальная статуя в Болонье

Едва прибыл он во Флоренцию, как гонфалоньер получил от папы послание, полное угроз. Но Содерини рад был опять увидеть Микеланджело во Флоренции и намеревался поручить ему расписать Залу Совета согласно знаменитому его картону, Микеланджело начал снова работать над этим замечательным рисунком. Тем временем приходит второе послание, вслед за ним - третье*. Содерини призывает к себе Микеланджело. "Ты поступил с папой так, как не решился бы поступить с ним французский король. Мы не хотим затевать с ним из-за тебя войну, поэтому собирайся в дорогу".

* (Julius pp. II, dilectis filiis prioribus libertatis et vexilliiero justitiae populi Florentini.

Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Michael Angelus sculptor, qui a nobis leviter et inconsulte discessit, redire, ut acceptimus, ad nos timet, cui nos non succensemus novimus hujusmodi hominum ingenia. Ut tamen omnem suspicionetn deponat, devotionem vestram hortamur, velit ei nomine nostro promittere, quod si ad nos redierit, illaesus inviolatusque erit, et in ea gratia apostolica nos habituros, qua habebatur ante discessum. Datum Romae, 8 julii 1506, Pontificatus nostri anno III**.)

** (Папа Юлий II - любимым сынам, приорам свободы и гонфалоньеру справедливости флорентийского народа.

Возлюбленные дети мои, привет вам и апостольское благословение. Микеланджело, скульптор, уехавший от нас легкомысленно и безрассудно, боится, как мы слышали, возвратиться к нам, но мы не сердимся на него: мы знаем дарование людей подобного рода. Но, чтобы он отбросил всякое подозрение, мы взываем к вашей покорности, чтобы она обещала ему от нашего имени, что если он вернется к нам, то останется цел и невредим, и мы сохраним к нему такое же апостольское благоволение, каким он пользовался до своего отъезда Дано в Риме 8 июля 1506 года, в год понтификата нашего третий, (лат.))

Микеланджело хотел было уехать к турецкому султану. Этот государь, намереваясь соединить мостом Константинополь с Перой, поручил каким-то французским монахам передать Микеланджело самые выгодные предложения.

Содерини пустил в ход все средства, чтобы удержать его в Италии. Он стал ему доказывать, что у султана гораздо худший деспотизм, чем в Риме, и что в конце концов если он опасается за свою жизнь, республика готова дать ему звание своего посла.

Тем временем папа, который вел войну, одержал несколько побед. Его армия взяла Болонью, и он лично приехал туда, очень обрадованный завоеванием такого большого города. Это обстоятельство придало Микеланджело храбрости, и он решил явиться к папе.

Он отправился в Болонью. Придя в собор, чтобы послушать мессу, он был замечен и узнан теми самыми папскими гонцами, которых прогнал за несколько месяцев перед тем. Они весьма вежливо подходят к нему, но лишь для того, чтобы тотчас отвести к папе, который в это время обедал во Дворце Шестнадцати, где он остановился. При виде Микеланджело Юлий II гневно вскричал: "Тебе следовало самому явиться к нам, а не ждать, пока мы пошлем за тобой!"

Микеланджело опустился на колени и громко попросил прощения: "Мой поступок вызван не дурным моим характером, а охватившим меня негодованием: я не мог перенести того, как со мной обращались во дворце вашего святейшества". Юлий молча размышлял про себя, опустив голову и, видимо, борясь с собой, когда вдруг какой-то епископ, посланный кардиналом Содерини, братом гонфалоньера, с тем, чтобы наладить примирение, принялся доказывать, что Микеланджело согрешил по неведению, что художники, когда дело не касается их искусства, все таковы... Вспыльчивый Юлий прервал его ударом трости*. "Ты оскорбляешь его так, как не оскорбляли его даже мы; сам ты невежда; ступай вон"; и, так как перепуганный прелат замешкался, слуги вытолкали его в шею**. Сорвав, таким образом, гнев на другом, Юлий дал Микеланджело свое благословение, велел ему приблизиться к своему креслу и сказал, чтобы он не уезжал из Болоньи, не получив его распоряжений.

* (Vasari, X, стр. 70.)

** ("Con matti frugoni, diceva Michelaguolo"***, (Condivi, стр. 22.))

*** ("Сильными ударами, говорил Микеланджело" (итал.).)

Через несколько дней Юлий велит призвать его. "Я приказываю тебе сделать мое изображение. Ты должен отлить из бронзы колоссальную статую и поставить ее у входа в церковь св. Петрония". При этом папа вручил ему сумму в тысячу дукатов.

Так как Микеланджело еще до отъезда папы закончил глиняную модель, Юлий зашел к Микеланджело в мастерскую. Правая рука статуи была протянута для благословения. Микеланджело спросил папу, что ему вложить в левую руку, не книгу ли? "Книгу! - вскричал Юлий II.- Не книгу, а меч! До всяких писаний мне мало дела". Потом он пошутил по поводу движения правой руки, очень решительного. "А скажи-ка: твоя статуя благословляет или отлучает?" "Она угрожает отлучением жителям Болоньи, если они не будут благоразумны",- отвечал художник. Микеланджело затратил на эту статую, в три раза превышавшую натуральные размеры, более шестнадцати месяцев (1508); но тот народ, которому она грозила, не был благоразумен, ибо, прогнав сторонников папы, он дерзнул разбить его статую (1511). Только голова уцелела от его ярости; ее показывали еще сто лет спустя; она весила шестьсот фунтов. Памятник этот обошелся в пять тысяч дукатов золотом*.

* (Альфонс, герцог Феррарский, купил эту бронзу и перелил ее в отличную пушку, которую он назвал "Юлией". А голову он поместил в своем музее.)

Глава CLII. Интрига. Величайшее несчастье

Едва была окончена статуя, как к Буонаротти явился гонец с приглашением ехать в Рим. Браманте оказался бессилен: он натолкнулся на непреклонное желание Юлия II воспользоваться услугами этого гения. Только теперь он не думал уже о гробнице. Партия Браманте призвала ко двору его родственника, Рафаэля. Царедворцы противопоставляли его Микеланджело. Они не теряли времени даром, пока Микеланджело работал в Болонье. Они внушили папе, человеку все же умному и с характером, странную мысль: поручить великому скульптору расписать свод капеллы Сикста IV в Ватикане.

Расчет был неплохой: или Микеланджело откажется, и в таком случае он навсегда лишится расположения вспыльчивого папы; или он возьмется за эти огромные фрески и тогда неизбежно окажется ниже Рафаэля. Этот великий живописец в ту пору работал над росписью знаменитых ватиканских stanze, в двадцати шагах от Сикстинской капеллы.

Ловушка была расставлена очень искусно, и Микеланджело решил, что дело его пропало. Переменить область деятельности, когда талант определился уже окончательно, взяться за фресковую живопись ему, незнакомому даже с приемами этого искусства, да еще для росписи огромного свода, на котором фигуры должны были быть видны сразу, на огромном расстоянии! Он так растерялся, что не знал даже, что ответить на такую нелепость. Как доказывать то, что так очевидно?

Он попробовал указать его святейшеству, что за всю свою жизнь не создал в живописи ни одного сколько-нибудь значительного произведения и что данная работа, конечно, должна быть поручена Рафаэлю, но наконец он понял, в какое попал положение.

Полный ярости и гнева против людей, он принялся за работу, призвал из Флоренции лучших мастеров фресковой живописи* и заставил их работать около себя. Присмотревшись к их технике, он соскоблил все, что они сделали, расплатился с ними, заперся в капелле один и больше уже их не видел; те, очень недовольные, уехали назад во Флоренцию.

* (Якопо ди Сандро, Аньоло ди Доннино, Индако, Буджардини, своего друга Граначи, Аристотеле ди Сан Галло. См. Vasari, X, 77.)

Микеланджело сам приготовлял штукатурку, растирал краски - словом, выполнял все те тяжелые работы, которыми гнушаются самые заурядные живописцы.

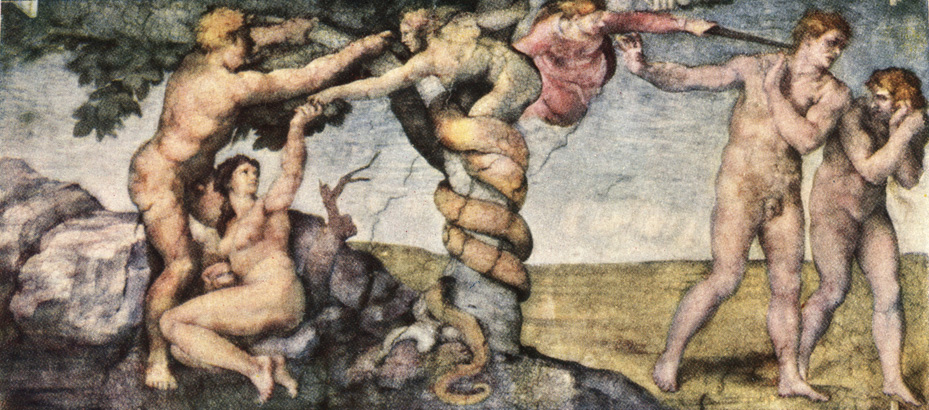

В довершение всего, едва закончил он свой "Потоп", одну из главных картин, как увидел, что она покрывается плесенью и разрушается. Он прекратил работу и решил, что наконец освободился. Он отправился к папе, рассказал ему, что произошло, и прибавил: "Я ведь уж говорил вашему святейшеству, что этот род искусства мне чужд. Если не верите мне, велите расследовать"*. Папа послал архитектора Сангалло, который разъяснил Микеланджело, что он лил слишком много воды в известку для штукатурки, и Микеланджело пришлось снова приняться за работу.

* (Condivi, 28.)

В этом душевном состоянии он один в двадцать месяцев закончил свод Сикстинской капеллы; ему было тогда тридцать семь лет.

Случай единственный в истории человеческого духа: заставляют художника в расцвете его сил оставить тот род искусства, которому он всегда отдавал свои силы, принуждают его работать в другой области, требуют от него в качестве первого опыта труднейшей и обширнейшей по размерам работы, какую только можно себе представить в этом роде искусства, и он разрешает свою задачу в столь краткий срок, никому не подражая, создав сам нечто навеки неподражаемое и заняв первое место в той области искусства, которую он отнюдь не выбирал!

Не было с тех пор, за все три столетия, ничего, что хотя бы отдаленно напоминало этот подвиг Микеланджело. Стоит только представить себе, что должно было происходить в душе человека, столь бережно относившегося к своей славе и столь строгого к самому себе, когда он взялся, не зная даже технических приемов фресковой живописи, за огромное это произведение, чтобы признать в нем силу характера, равную, если это возможно, грандиозности его гения.

Иностранец, попадая в первый раз в Сикстинскую капеллу, которая размерами не уступает целой церкви, поражен бывает количеством человеческих фигур и всякого рода предметов, покрывающих собой ее свод.

Правду сказать, живописи тут слишком много. Каждая из картин производила бы в сто раз большее впечатление, если бы она одна помещалась посреди темного плафона. Это первый порыв страсти. Тот же недостаток бросается в глаза в рафаэлевских "Loggie" и "Stanze" Ватикана*.

* (Своды и "Страшный суд" в глубине капеллы принадлежат Микеланджело; остальные же изображения по стенам написаны были Сандро, Перуджино и другими художниками, прибывшими из Флоренции. Там есть одна прекрасная вещь Перуджино.)

Глава СLIII. Сикстинская капелла

(Глава СLIII была написана в 1817 (а не в 1807) году в Риме и исправлена в Париже 13 января. "Я посылаю тебе "Сикстинскую капеллу", списанную с натуры",- писал Стендаль Луи Крозе из Рима.)

Люди, лишенные всякой склонности к живописи, се же с удовольствием смотрят на портреты-миниатюры. Они находят тут приятные краски и контуры, которые глаз улавливает без труда. Живопись масляными красками кажется им чем-то грубым и тяжеловесным; особенно краски представляются им не столь красными. Так же обстоит дело с молодыми ценителями в отношении фресковой живописи. Этот род искусства не сем доступен: глазу нужна выучка, и выучку эту нельзя нигде приобрести, как только в Риме.

Тут чувствительной душе в ее поисках живописности угрожает одна очень серьезная опасность: принять за красоту то, что в действительности не доставляет никакого наслаждения.

Рим - город статуй и фресок. Приехав сюда, надо пойти посмотреть сцены из истории Психеи, изображенные Рафаэлем в вестибюле палаццо Фарнезины. В этих божественных группах бросится в глаза жесткость, в которой Рафаэль совсем неповинен, но которая чрезвычайно полезна для молодых любителей живописи и делает образы очень ясными.

Надо удержаться от искушения и пройти с зарытыми глазами мимо картин, написанных маслом. Побывав два или три раза на вилле Фарнезина, можно отправиться в галерею Фарнезе с фресками Аннибале Каррачи.