XII. Письмо Гардона

В то время формировались батальоны Надежды, или Армия Надежды (странная вещь, я не помню даже точного названия того, что так сильно волновало меня в детстве). Я горел желанием вступить в эти дефилировавшие передо мной батальоны. Теперь я понимаю, что это было прекрасное учреждение, единственное, которое могло бы искоренить иезуитизм во Франции. Вместо того, чтобы играть в часовню, воображение детей занято войной и свыкается с опасностью. Кроме того, когда в двадцатилетнем возрасте отечество их призывает, они уже знают упражнения и, вместо того чтобы трепетать пред неизвестностью, вспоминают игры своего детства.

В Гренобле террор так мало походил на террор, что аристократы ухитрялись не посылать в Армию Надежды своих детей.

Ею руководил некий Гардон, снявший рясу аббат. Я совершил подлог: взял лист бумаги, более широкий, чем длинный, формой похожий на вексель (я еще помню его), и, изменив свой почерк, предложил гражданину Ганьону отправить его внука Анри Бейля в Сент-Андре для зачисления в батальон Надежды. Заканчивалось письмо так:

"Привет и братство. Гардон".

Одна мысль отправиться в Сент-Андре казалась мне величайшим счастьем. Мои родные проявили мало проницательности и были обмануты этим детским письмом, в котором, конечно, многое грешило против правдоподобия. Им понадобились советы маленького горбуна по имени Турт, настоящего toad-eater*, пожирателя жаб, который втерся в дом благодаря этой гнусной манере. Но поймут ли это в 1880 году?

* (Пожиратель жаб, в переносном смысле - льстец (англ.).)

Г-н Турт, страшно горбатый и служивший экспедитором в управлении департамента, втерся в дом как существо подчиненное, ничем не обижающееся, всем льстящее. Я положил мое письмо в промежутке между двумя дверьми, образующими переднюю при входе с витой лестницы, в точке А.

Мои родные, очень встревожившись, призвали на совет маленького Турта, который, служа писцом в управлении, должен был знать подпись Гардона. Он попросил образцы моего почерка, с зоркостью экспедитора бумаг произвел сличение, и моя маленькая хитрость, которую я придумал для того, чтобы выскользнуть из клетки, была раскрыта. В то время как решалась моя судьба, я сидел запертый в естественно-историческом кабинете деда, составлявшем вестибюль нашей роскошной террасы. Я развлекался там, подбрасывая кверху шарик, вылепленный мною из красной глины. Мое моральное состояние было подобно состоянию молодого дезертира, которого должны сейчас расстрелять. Меня немного тяготило то, что я сделал подлог.

В этом вестибюле террасы на стене висела великолепная карта Дофине в четыре фута шириной. Мой глиняный шарик, падая сверху, от очень высокого потолка, задел драгоценную карту, которую дед очень ценил, и вследствие своей влажности оставил на ней длинную красную полосу.

"Ах, на этот раз я пропал! - подумал я.- Это уже гораздо хуже: я оскорбил моего единственного покровителя". В то же время я был очень огорчен тем, что доставил неприятность деду.

В эту минуту меня позвали, и я должен был предстать перед судилищем, возглавляемым Серафи, рядом с которой сидел безобразный горбун Турт. Я собирался отвечать, как римлянин, то есть что я хочу служить отечеству, что в этом заключается мой долг, как и мое счастье, и т. д. Но сознание своей вины перед моим славным дедом (пятно на карте), который, как я видел, был бледен от страха, причиненного ему письмом за подписью "Гардон", растрогало меня, и, кажется, я имел жалкий вид. У меня всегда был недостаток: я, как дурак, позволял себе растрогаться при малейшем слове покорности со стороны людей, на которых я был крайне разгневан, et tentatum contemn!*.

* (И от испробованного отвернулся с презрением (лат.).)

Тщетно потом я всюду писал эту мысль Тита Ливия; я никогда не был уверен в том, что сохраню свой гнев.

К несчастью, из-за слабости своего сердца (не характера) я утратил свою великолепную позицию. Я собирался пригрозить тем, что сам пойду к аббату Гардону и объявлю о моем решении служить отечеству. Я заявил об этом, но слабым и робким голосом. Моя мысль испугала, но все увидели, что у меня недоставало решимости. Даже дед осудил меня; приговор гласил, что в течение трех дней я не буду обедать за общим столом. Но едва я был осужден, как исчезло мое слабоволие, и я вновь почувствовал себя героем.

- Лучше я буду обедать один,- сказал я им,- чем с тиранами, которые все время бранят меня.

Маленький Турт попробовал заняться своим ремеслом:

- Но, г-н Анри, мне кажется...

- Вы должны были бы постыдиться и молчать,- сказал я, прерывая его.- Разве вы мой родственник, чтобы так говорить? - и т. д.

- Но, сударь,- ответил он, сильно покраснев за своими очками, которыми был вооружен его нос,- в качестве друга семьи...

- Я ни за что не позволю бранить себя такому человеку, как вы.

Этот намек на его огромный горб остановил его красноречие.

Выходя из комнаты деда, где происходила эта сцена, и направляясь в большой зал, чтобы там в одиночестве готовить латынь, я был в мрачном настроении. Я смутно сознавал, что был слабым существом; чем больше я размышлял, тем больше досадовал на себя.

Сын явно подозрительного, которого избавляют от тюрьмы лишь постоянные отсрочки, являющийся к аббату Гардону из желания служить отечеству,- что могли возразить на это мои родители с их воскресными мессами на восемьдесят человек?

Поэтому со следующего же дня за мной стали ухаживать. Но это происшествие, которым Серафи не преминула попрекнуть меня при первой же устроенной ею мне сцене, словно воздвигло стену между родными и мной. Мне тяжело говорить это, но я начал меньше любить деда и сразу же увидел его недостаток: он боялся своей дочери, боялся Серафи! Одна только тетка Элизабет осталась мне верна. Поэтому моя любовь к ней еще более возросла.

Помню, как она старалась побороть мою ненависть к отцу и сильно выбранила меня, потому что однажды в разговоре о нем я назвал его: этот человек*.

* (Написано от 188-й до 197-й стр. в один час; большой холод и яркое солнце, 14 декабря 1835 года.)

По этому поводу я выскажу два соображения*.

* (Я отлично чувствую, что все это слишком длинно, но мне приятно видеть это древнее время, хоть оно и было несчастным: прошу г-на Левавассера, если он будет это печатать, сильно сократить. А. Бейль.)

1. Ненависть отца ко мне и моя ненависть к нему стала для меня столь привычной, что моя память не пожелала сохранить воспоминание о роли, какую он должен был играть в ужасном деле с письмом Гардона.

2. У тетки Элизабет была испанская душа. Ее натура была квинтэссенцией чести. Она полностью передала мне эту манеру чувствовать, и отсюда ряд моих нелепых поступков, проистекавших из деликатности и величия души. Эта глупость немного уменьшилась во мне только в 1810 году, в Париже, когда я был влюблен в г-жу Пти. Но еще и теперь славный Фьоре (присужденный к смерти в Неаполе в 1800 году) говорит мне: "Вы расставляете ваши сети слишком высоко" (Фукидид).

Моя тетка Элизабет еще в ту пору, когда ей что-нибудь особенно нравилось, обычно говорила:

- Это прекрасно, как "Сид".

Она чувствовала, испытывала, но никогда не высказывала довольно большое презрение к фонтенелизму своего брата (Анри Ганьона, моего деда). Она обожала мою мать, но, говоря о ней, никогда не бывала растрогана, как мой дед. Никогда, кажется, я не видел, чтобы тетка Элизабет плакала. Она простила бы мне все на свете, только не то, что я назвал отца: этот человек.

- Но как же ты хочешь, чтобы я любил его? - говорил я ей.- Что сделал он для меня когда-нибудь, кроме того, что расчесывал мне волосы, когда у меня был огник?

Стендаль в молодости

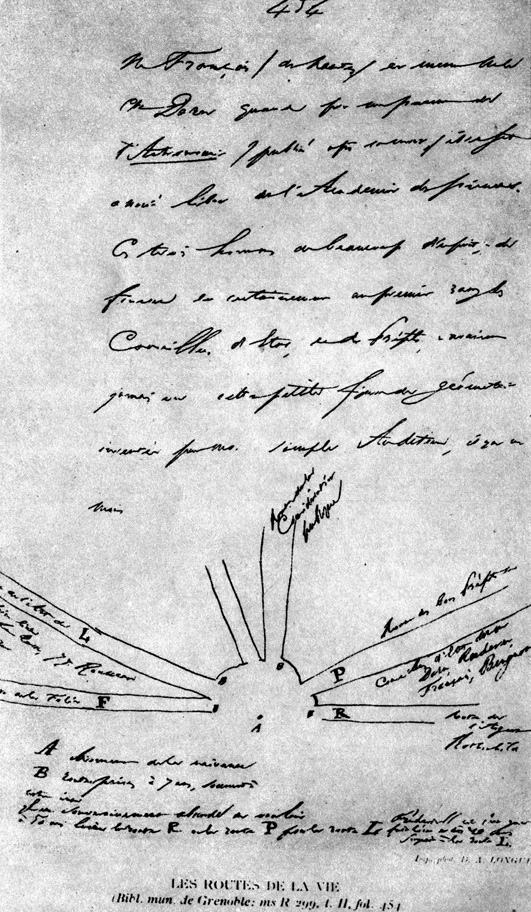

Дороги жизни. Рукопись и рисунок Стендаля

- Он так добр, что водит тебя гулять.

- Я предпочитаю оставаться дома, я ненавижу прогулки в Гранж.

(В сторону церкви Сен-Жозефа и к юго-востоку от этой церкви, теперь включенной в черту города, укрепляемого генералом Аксо; в 1794 году окрестности Сен-Жозефа были усеяны грудами конопли и мерзкими мочильными ямами (ямами, наполовину наполненными водой, чтобы мочить коноплю), где я различал клейкие лягушечьи яйца, вызывавшие во мне отвращение; отвращение - как раз подходящее слово; я содрогаюсь, когда думаю об этом.)

Однажды, говоря со мной о моей матери, тетка обмолвилась, что моя мать никогда не питала склонности к моему отцу. Эти слова имели для меня огромнейшее значение. В глубине души я все еще ревновал ее к отцу.

Я передал эти слова Марион, которая порадовала меня, сообщив, что незадолго до брака матери, около 1780 года, она однажды сказала ухаживавшему за нею отцу: "Оставьте меня, противный урод".

В то время я не заметил неблагородства и неправдоподобия этих слов; я обратил внимание лишь на их смысл, который восхищал меня. Тираны часто бывают неловки - над этим я смеялся, может быть, больше всего в моей жизни.

У нас был кузен Сантер, человек слишком галантный, слишком веселый, за что его сильно недолюбливал мой дед, гораздо более осторожный и, может быть, не совсем свободный от зависти к бедному Сантеру, теперь уж пожилому и довольно несчастному. Дед утверждал, что он лишь презирает его за его дурные нравы в прошлом. Этот бедный Сантер был очень высок, у него было лицо, изрытое (обезображенное) оспой, и довольно слабые глаза с красными веками; он носил очки и шляпу с большими опущенными полями.

Кажется, через день, словом, когда прибывал из Парижа курьер, он приносил деду пять - шесть газет, адресованных другим лицам, которые мы читали раньше их.

Сантер приходил по утрам, около одиннадцати часов; ему давали завтрак, состоявший из полустакана вина и хлеба, и нелюбовь к нему деда доходила до того, что он много раз в моем присутствии вспоминал басню о стрекозе и муравье: это должно было значить, что бедный Сантер приходил к нам ради глотка вина и корки хлеба.

Низость этого упрека возмущала тетку Элизабет, а меня, пожалуй, еще больше. Но величайшей глупостью тиранов было то, что дед надевал очки и читал семье вслух все газеты. Я не пропускал ни одного слога.

И в глубине души я сопровождал их комментариями, совершенно противоположными тем, которые я слышал.

Серафи была отчаянной ханжой, отец, часто отсутствовавший во время этих чтений,- крайним аристократом, дед - аристократом, но гораздо более умеренным; он ненавидел якобинцев главным образом за то, что это были люди плохо одетые и дурного тона.

- Какое имя: Пишегрю!* - говорил он.

* (Пишегрю Шарль (1761-1804) - французский генерал. В эпоху Революции он завоевал Голландию и захватил голландский флот. Он составил вместе с монархистом Жоржем Кадудалем заговор против Наполеона, был арестован и найден в тюрьме повесившимся на собственном галстуке.)

Таково было главное его возражение против этого знаменитого изменника, завоевывавшего в то время Голландию. Тетка Элизабет негодовала только на смертные приговоры.

Названия этих газет, которыми я упивался, были: "Газета свободных людей, Перле" (я еще помню этот заголовок, последнее слово которого было воспроизведением подписи с росчерком этого самого Перле), "Журнал де Деба", "Газета защитников Отечества". Впоследствии эта газета, высылавшаяся со специальным курьером, кажется, догоняла почту, выезжавшую на сутки раньше.

Из огромного количества газет, которые у нас прочитывались, я заключаю, что Сантер приходил не каждый день. Но, может быть, вместо нескольких номеров одной и той же газеты было просто большое количество разных газет.

Иногда, когда у деда бывал насморк, читать поручали мне. Какая ошибка со стороны моих тиранов! Совсем как папы, основывающие библиотеку вместо того, чтобы сжечь книги, как Омар* (за которым не признают этого прекрасного поступка).

* (Омар - халиф с 634 до 644 года. Завоевав Египет, он, по преданию, сжег библиотеку в Александрии, произнеся знаменитое рассуждение: "Бели заключающиеся в ней книги согласны с Кораном, они бесполезны, если же противоречат ему,- вредны".)

Во время всех этих чтений, продолжавшихся, кажется, еще год после смерти Робеспьера и занимавших каждое утро добрых два часа, я не помню, чтобы хоть раз я был того же мнения, какое высказывали мои родные. Из благоразумия я остерегался говорить, а если иногда я хотел высказаться, то вместо всяких возражений мне приказывали замолчать. Я теперь понимаю, что это чтение было средством против ужасающей скуки, владевшей семьею три последние года, с тех пор, как она совершенно порвала с обществом после смерти моей матери.

Маленький Турт избрал деда поверенным своей любви к одной из наших родственниц, которую мы презирали за то, что она была бедна и подрывала престиж нашего благородства. Он был желтый, безобразный, болезненного вида. Он стал учить писать мою сестру Полину, и мне кажется, что это животное влюбилось в нее. Он ввел в наш дом аббата Турта, своего брата, у которого лицо было покрыто золотушными пятнами. Как-то раз дед сказал, что ему становится противно, когда он приглашает этого аббата к обеду, после чего у меня это чувство достигло крайних пределов.

Дюран продолжал приходить на дом раз или два раза в день; мне кажется, что два раза, и вот почему: я достиг той невероятно глупой стадии воспитания, когда школьника-латиниста заставляют писать стихи (желая испытать, есть ли у него поэтический талант), и отсюда ведет начало мое отвращение к стихам. Даже у Расина, который, по-моему, очень красноречив, я нахожу множество затычек.

Чтобы развить во мне поэтический талант, Дюран принес большой том in-12, черный переплет которого был отвратительно засален и грязен.

Грязный вид мог бы оттолкнуть меня от "Ариосто" де Трессана, которого я обожал; представьте же себе, какое впечатление произвел на меня черный том Дюрана, который к тому же и сам был довольно плохо одет. Том этот содержал в себе поэму одного иезуита о мухе, утонувшей в миске молока. Вся соль состояла в противопоставлении белизны молока и черноты тела мухи, сладости, которой она искала в молоке, и горечи смерти. Мне диктовали эти стихи, опуская эпитеты, например:

Musca (эпит.) duxerit annos (эп.) multos (синоним),

Я открывал "gradus ad Parnassum", прочитывал все эпитеты мухи volucris, avis, nigra и, чтобы подогнать под размер моих гекзаметров и пентаметров, выбирал, например, nigra для musca, felices для annos*.

* (14 декабря 1835 года написал 24 страницы и закончил "Жизнь Костара", интересного безумца.)

Грязный вид книги и пошлость мысли внушили мне такое отвращение, что регулярно каждый день в два часа дед писал за меня стихи, делая вид, что помогает мне.

Дюран возвращался в семь часов вечера, показывал стихи отца иезуита и заставлял меня восхищаться разницей между его стихами и моими.

Чтобы переваривать такие нелепости, совершенно необходимо соревнование. Дед рассказывал мне свои подвиги в коллеже, и я вздыхал по коллежу; там, по крайней мере, я мог бы разговаривать с детьми моего возраста.

Вскоре мне суждено было изведать эту радость: была основана Центральная школа, и благодаря деду, который вошел в состав жюри, Дюран получил в ней должность профессора.

© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'