XXXIX

Жить у Дарю было нетрудно, но нужно было там и обедать, а это меня смертельно удручало.

Парижская кухня не нравилась мне почти так же, как и отсутствие гор, и, возможно, по той же причине. Я не знал, что значит нуждаться в деньгах. По этим двум причинам мне чрезвычайно не нравились эти обеды в тесной квартире Дарю.

Как я уже говорил, она была расположена над воротами.

В этом-то салоне и столовой я жестоко страдал, получая то воспитание со стороны чужих, от которого мои родные так заботливо оберегали меня.

Вежливые, церемонные манеры, с тщательным соблюдением всех правил приличия, манеры, которых у меня нет еще и теперь, заставляли меня цепенеть и погружаться в молчание. А когда к этому еще присоединяются религиозные нотки и декламация о великих моральных принципах, я совсем погибаю.

Судите же о действии этого яда в январе 1800 года, когда он был применен к совсем неопытному организму, напряженное внимание которого не давало пропасть ни одной его капле.

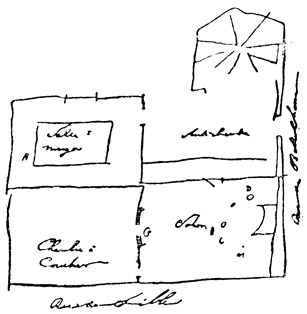

HH. Moi. - M. Fauteuil de Mme Daru. - D. M. Dru le pere. - G. Grande glace avec canape devant

Я приходил в салон в половине шестого и трепетал при мысли о том, что надо будет предложить руку м-ль Софи, или г-же Камбон, или г-же Лебрен, или самой г-же Дарю, чтобы вести их к столу.

(Г-жа Камбон умерла от болезни, которая уже тогда окрасила ее лицо в желтый цвет. Г-жа Лебрен в 1836 году стала маркизой; точно так же и м-ль Софи сделалась г-жой де Бор. Г-жу Дарю-мать и г-на Дарю-отца мы потеряли уже много лет тому назад. М-ль Пюльшери Лебрен стала в 1836 году маркизой де Бросар. Пьер и Марсиаль Дарю умерли, первый в 1829 году, второй-за два или за три года до него. Г-жа Лебрен - маркиза де Грав, жена бывшего военного министра)*.

* (Для ясности.)

За столом, сидя в точке Н., я не съел ни одного кусочка с удовольствием. Мне ужасно не нравилась парижская кухня, как не нравится мне она и сейчас, после стольких лет. Но в моем возрасте неприятность эта не имела никакого значения, я в этом убедился, когда стал ходить в ресторан.

Меня убивали нравственные мучения.

То не было чувство обиды и ненависти к моей тетке Серафи, как в Гренобле.

Дал бы бог, чтобы этим закончились мои несчастья подобного рода! Но было гораздо хуже: я постоянно чувствовал, словно хочу что-то сделать и мне никак это не удается.

Судите о глубине моего несчастья! Я считал себя в одно и то же время Сен-Пре и Вальмоном (из "Опасных связей", подражания "Кларисе", ставшего молитвенником провинциалов); я, который находил в себе бесконечную склонность любить и быть любимым и думал, что для этого недостает лишь подходящего случая, я оказался во всех отношениях неловким и неуклюжим в обществе, которое я считал скучным и угрюмым; что же было бы в приятном салоне!

Так вот тот Париж, которого я так жаждал!

Не понимаю теперь, как я не сошел с ума в период приблизительно от 10 ноября 1799 до 20 августа 1800 года, когда я уехал в Женеву.

Не помню, должен ли я был, кроме обедов, присутствовать также и на завтраках.

Но как дать понятие о моем безумии? Я представлял себе общество исключительно и целиком по "Тайным мемуарам" Дюкло, по трем или семи опубликованным в то время томам Сен-Симона и по романам.

Я видел свет, да и то лишь в узенькую щелку, только у г-жи де Монмор, оригинала г-жи де Мертейль из "Опасных связей". В то время она была старой, богатой и хромой. В этом я уверен. В моральном же отношении она протестовала, когда мне давали только половинку засахаренного ореха; когда я бывал у нее в Шевалоне, она всегда давала мне целый орех. "Это так огорчает детей!" - говорила она. Вот вся ее мораль, которую мне довелось наблюдать. Г-жа де Монмор сняла или купила дом Древонов, ветреных молодых людей, близких друзей моего дяди Р. Ганьона, которые были почти разорены.

Может быть, здесь неуместны подробности об оригинале г-жи де Мертейль, но я хотел показать этим анекдотом о засахаренном орехе, каковы были мои знания по части света.

Но это не все, было еще гораздо худшее. Я вменял себе в позор и почти в преступление то молчание, которое слишком часто господствовало в мирке старого деспотического и скучавшего буржуа, каким был Дарю-отец.

В этом и заключалось главное мое огорчение. Я полагал, что человек должен быть страстно влюбленным и в то же время вносить радость и оживление во всякое общество, в котором он находится.

И, кроме того, эта универсальная радость, это искусство нравиться каждому не должны были проистекать из искусства угождать вкусам и слабостям каждого,- я даже не подозревал об этой стороне искусства нравиться, которая, вероятно, привела бы меня в негодование; любезность, о которой я мечтал, была светлая радость комедии Шекспира*, та любезность, что царит при дворе изгнанного герцога в Арденнском лесу.

* (Комедия Шекспира, которую имеет в виду Стендаль,- "Как вам это понравится".)

Вообразите себе эту светлую и воздушную любезность в доме старого развратного префекта, скучающего и, вдобавок еще, по-видимому, набожного!!!

Это была величайшая нелепость, и все же мое страдание, хотя и основанное на нелепости, было от этого не менее реально.

Это молчание приводило меня в отчаяние, когда я бывал в салоне г-на Дарю.

Что представлял я собою в этом салоне? Я не открывал там рта, как говорила мне впоследствии г-жа Лебрен, маркиза де Грав. Графиня д'Орнис недавно говорила мне, что г-жа Лебрен хорошо ко мне относится; надо попросить ее рассказать о том, какой вид был у меня в салоне Дарю в первое время, в начале 1800 года*.

* (Безумие Доминика. Даты: 4 марта 1818 года, начало большой музыкальной фразы, Пьяцца делле Таллине. Это действительно окончилось только на улице Фобур-сен-Дени в мае 1824 года. Сентябрь 1826, Сан-Ремо.)

Я умирал от стеснения, разочарования, недовольства самим собой. Кто бы подумал, что величайшие радости моей жизни должны были свалиться на меня через пять месяцев!

Свалиться-это настоящее слово: это свалилось на меня с неба, но все же оно исходило из моей души; в ней одной находил я утешение в течение четырех или пяти месяцев, которые прожил в комнате у Дарю-отца.

Все мучения салона и столовой исчезали, когда, очутившись один в своей комнате, выходившей в сад, я спрашивал себя: "Сделаться ли мне композитором или писать комедии, как Мольер?" Я чувствовал, правда, очень смутно, что недостаточно знаю свет и себя самого, чтобы решиться на что-либо*.

* (Жертва принесена: графиня Чини (8-17 февраля 1836 года). Прекрасная черта этого характера в том, что жертва была принесена на балу у Алибера во вторник, 16 февраля, когда со мной заговорил дон Филиппо. Ссора со мной продолжалась с Английского бала 8 февраля 1836 года. Я узнал этот характер только с тех пор, как изучаю его с пером в руке в возрасте 53 лет. Я так непохож на того, каким я был двадцать лет назад, что мне кажется, я делаю открытия о ком-то другом.

От 7-го до 17-го, кажется, ничего не сделано. Романелли и Карнавал (Карнавал, а сперва большое письмо в четырнадцать убористых страниц о канцелярии Романелли).)

От этих высоких мыслей меня отвлекал другой, более земной и бесконечно более существенный вопрос. Дарю, человек пунктуальный, не понимал, почему я не поступаю в Политехническую школу, или если уж этот год пропал, то почему я не продолжаю своих занятий, чтобы держать экзамены в следующем году - в сентябре 1800 года.

Этот суровый старик с большой вежливостью и тактом давал мне понять, что нам необходимо объясниться по этому поводу. Мою безумную застенчивость и воображение возбуждали прежде всего этот такт и вежливость, непривычные для меня, которого впервые в своей жизни родственник называл "сударь"*.

* (7 февраля 1836 года, переписано 29 февраля 1836 года. От 648 до 811 листа написано с 24 февраля по 19 марта 1836 года.)

Теперь я могу это объяснить. Я отлично видел всю проблему, но эти вежливые и необычные приготовления заставляли меня предполагать неведомые и ужасные бездны, из которых я не смогу выбраться. Я был в ужасе от дипломатических приемов ловкого экс-префекта, назвать которые их собственным именем я в то время был совершенно не в состоянии. Все это делало меня неспособным открыто отстаивать свое мнение.

Благодаря полному отсутствию воспитания в коллеже в отношениях с людьми я был десятилетним ребенком. Один вид столь значительной особы, перед которой все в доме, начиная от его жены и старшего сына, дрожали, разговаривавшей со мною наедине и при закрытых дверях, мешал мне связать два слова. Я теперь понимаю, что лицо Дарю-отца с одним немного косившим глазом было для меня в полном смысле слова:

Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate*.

* (Входящие, оставьте упованье (Данте "Ад", III, 9) (итал.).)

Не видеть его было величайшим счастьем, какое оно могло мне доставить.

Крайнее смущение всегда лишает меня способности запоминать. Дарю-отец, вероятно, сказал мне нечто вроде следующего: "Дорогой кузен, нужно решиться на что-нибудь в течение ближайшей недели".

При крайней степени моей застенчивости, тоски и растерянности, как говорят в Гренобле и как я говорил в то время, я, кажется, заранее написал то, что хотел сказать Дарю.

Помню лишь одну подробность этого страшного свидания. Я сказал, но в менее ясных выражениях:

- Родные предоставляют мне почти полную свободу в выборе деятельности.

- Я слишком хорошо это вижу,- ответил мне Дарю крайне выразительным тоном, очень поразившим меня у человека с таким тактом и привычкой к дипломатическим иносказаниям.

Эти слова поразили меня, все остальное я забыл.

Я был очень доволен своей комнатой, выходящей в сады, между Лильской и Университетской улицами, откуда была немного видна улица Бельшас.

Дом этот раньше принадлежал Кондорсе, хорошенькая вдова которого жила в то время с Форьелем (ныне член Института, настоящий ученый, любящий науку ради нее самой, что в этой корпорации случается очень редко).

Чтобы оградить себя от назойливых посетителей, Кондорсе велел соорудить узкую и крутую деревянную лестницу, по которой он взбирался на четвертый этаж (я жил в третьем), в комнату, расположенную над моей. Как это поразило бы меня за три месяца до того! Кондорсе, автор "Логики будущего прогресса", которую я с восторгом перечел два или три раза!

Увы, сердце мое изменилось! Как только я бывал один и спокоен и избавлялся от своей застенчивости, возвращалось это щемящее чувство:

- Так это и есть Париж?

Это означало: то, чего я желал в течение трех лет, как высшего блага, чему я отдал три года своей жизни, тяготит меня. Огорчало меня не то, что я пожертвовал тремя годами: несмотря на свой страх поступить на следующий год в Политехническую школу, я любил математику; ужасным вопросом, разобраться в котором у меня не хватало ума, было: где же на земле счастье? А иногда я приходил к такому вопросу: есть ли на земле счастье?

То, что в Париже не было гор, совсем портило его в моих глазах. Окончательно уничтожало его то, что в садах деревья была подстрижены.

Однако - и теперь (в 1836 году) мне приятно это вспоминать - я отдавал должное прекрасной зелени этих деревьев.

Я скорее чувствовал, чем ясно сознавал это: они имеют жалкую форму, но какие прелестные купы зелени, с чудными лабиринтами, здесь есть где разгуляться фантазии!

Эта последняя подробность родилась у меня сегодня. В то время я чувствовал, не особенно разбираясь в причинах. Проницательность, которая никогда не была у меня сильна, в то время совершенно у меня отсутствовала, я был подобен пугливой лошади, которая видит не то, что есть, а лишь воображаемые препятствия или опасности. Замечательно, однако, то, что сердце мое разгоралось, и я гордо шел навстречу величайшим опасностям. Таков я и сейчас.

Чем больше гулял я по Парижу, тем меньше он мне нравился. Семья Дарю прекрасно относилась ко мне, г-жа Камбон делала мне комплименты по поводу моего сюртука в артистическом стиле, оливкового цвета, с бархатными отворотами.

- Он очень идет вам,- говорила она.

Г-жа Камбон как-то повела меня в Музей вместе с несколькими членами семьи и неким г-ном Горсом или Госом, толстым заурядным человеком, который немного ухаживал за ней. Она смертельно тосковала, потеряв за год до того свою единственную шестнадцатилетнюю дочь.

Мы вышли из Музея, мне предложили место в фиакре; я вернулся домой по грязи, и, так как был польщен добротой г-жи Камбон, у меня явилась блестящая мысль зайти к ней. Я застал ее наедине с г-ном Горсом.

Я все же почувствовал, хотя и в слабой степени, свою глупость.

- Но почему вы не сели в экипаж? - с удивлением спросила меня г-жа Камбон.

Через минуту я ушел. Воображаю, что должен был подумать обо мне Горе. В семье Дарю я, должно быть, был странной загадкой; ответ на нее должен был колебаться между: "это безумец" и "это глупец".

© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'