Консул в Чивитавеннье.- Автобиографические произведения.- "Музыка, единственная моя любовь!.- Записка П. А. Вяземскому

1

Сейчас же после Июльской революции Мари-Анри Бейль предложил Гизо, вошедшему в правительство, свою кандидатуру на должность префекта. В ожидании ответа он набросал текст обращения к населению, подписав его: "префект департамента Финистер Бейль", а также краткую программу первых действий после приезда в главный город этого приморского департамента. Воображение Стендаля, как всегда, опережало события. Гизо не признал его достойным должности префекта. Только благодаря хлопотам друзей писателя- де Траси и, главным образом, Ди Фьоре - министр иностранных дел Моле назначил его на пост консула в Триесте. Стендаль писал из этого города известной певице Паста: "Я очень занят своим ремеслом; оно - хорошее, честное... Моя корреспонденция посвящена торговле зерном"*. Он привыкал в Триесту; рад был каждой возможности побывать в Венеции. В декабре 1830 года стало известно, что Меттерних не дал согласия на пребывание в австрийских владениях французского дипломата, столь хорошо известного миланской полиции. Только Бальзак выразил в одном из своих "Писем из Парижа" протест против этого поступка Меттерниха. Министерство направило консула Бей-ля в принадлежавший Ватикану, основанный еще римлянами приморский городок Чивитавеккью с античным портом и внешним молом Траяна; в нем четыре тысячи рыбаков и рабочих составляли более половины населения.

* (Les plus belles lettres de Stendhal, p. 117.)

Стендаль и ранее хотел поступить на службу. Став чиновником министерства иностранных дел, писатель постоянно боялся утратить это "скромное положение" (М. I. М., II, 191). Обеспечить "верный кусок хлеба" литературным трудом Стендалю удавалось лишь в те годы, когда он сотрудничал в английских журналах.

Даже Бальзак, необычайно быстро возводивший часть за частью грандиозное здание "Человеческой комедии", был и в 30-х и в 40-е" годах неоплатным должником издателей. Стендаль, менее "продуктивный", готов был удовлетвориться шестью тысячами франков в год. Но, чтобы зарабатывать их пером, он должен был бы, как сообщил ему его издатель, писать ежемесячно по три с половиной печатных листа (то есть сочинять по два-три романа в год, рассчитывая притом на переиздания). "Красное и черное" (1830) он продал за 1500 франков (из которых и через три года 900 франков еще не были выплачены издателем), "Пармский монастырь" (1839) - за 2500 франков.

Бейль согласился бы жить и на десять франков в день - 3650 в год (что превышало бы гонорар за две книги). Писал он быстро, ему удавалось закончить роман и в несколько недель. Но следующий созревал в нем не скоро. Жорж Санд способна была, поставив под рукописью слово "конец" в два часа ночи, сейчас же приняться за сочинение другой книги. Стендаль не сочинял. Он мечтал, фантазировал. Он вынашивал каждый эпизод и лишь потом импровизировал его. Этот стиль работы требует простора во времени, не терпит спешки. И автор трактата "О любви" помнил, что разошлось всего семнадцать ее экземпляров, а роман "Арманс" не имел ни малейшего успеха. Он шутливо уверял Виржини Ансло, будто издатель использовал нераспроданный тираж трактата как балласт для корабля. К тому же обычно после появления нового романа брюссельские издатели-пираты перепечатывали его, не уплачивая автору ни гроша и лишая его надежды на выпуск в ближайшее время второго издания во Франции.

Так же как в молодости, Стендаль видел, что не бедствовать он может, только состоя на службе. И, став консулом, он по-прежнему не отличается практичностью и домовитостью, живет "как птица на ветке" (слова Бейля из письма ,1831 г.), но уже располагая окладом в десять тысяч франков и уплатив за обильно украшенный золотом консульский мундир семьсот франков (что было равно почти половине гонорара за "Красное и черное").

В 1844 году, когда Анри Бейля уже не было, Мюссе, написав стансы "Брату, возвратившемуся из Италии", сложил в них такие строки о римской гавани Чивитавеккьи и французском консуле в этом городе:

Ты глядел на античный мол -

Серебром в звонком плеске волн

Все звучит латынь.

Там умнейший Бейль скучно жил -

Синекурой своей дорожил.

О нем вспомнил ты?..

Поэт выразил прожившее потом десятилетия представление о Бейле, чиновнике-дилетанте, о том, что должность консула была для него синекурой, и он на службе почти ничего не делал, равнодушный к своим обязанностям.

Эта легенда сложилась, потому что Стендаль много времени проводил в Риме, скучал по Франции и однажды растянул свой отпуск более чем на три года. Конечно, консулом он стал только ради "куска хлеба", и настоящая должность его, конечно,- писательская. Но дилетантства он не любил. Чивитавеккья была единственным портом Папской области, через который она вела всю свою морскую торговлю. Когда Стендаль жил в Чивитавеккье, он научился отлично разбираться в своем "честном ремесле", интересовался состоянием судоходства и торговли и умел быть исполнительным (к чему давно уже привык Бейль - военный чиновник). Об этом свидетельствует и административная корреспонденция консула Бейля (политические и коммерческие донесения), хранящаяся в архиве французского министерства иностранных дел; она составляет двадцать томов, лишь недавно обнаруженных. Непосредственный начальник Бейля, посол Франции в Риме, уважал его и ценил как работника.

Стендаля очень интересовало внутреннее положение государств Италии, где после Июльской революции начались волнения и мятежи. В Тоскане были активны патриотические республиканские общества "Молодая Италия" и "Истинные итальянцы". Сохранилось донесение инспектора полиции о пребывании консула Бейля во Флоренции: он не только интересовался произведениями искусства, посещал кафе и книжные лавки; "чаще всего его видели входящим в кабинет для чтения Вьёссе, это гнездо бунтовщиков;* он общался с глубоко подозрительными людьми...". Возвратясь в Чивитавеккью, Анри Бейль отправил в январе 1834 года депешу о положении в Тоскане. В ней факты, статистические данные сочетаются с характеристиками правителей и политических деятелей Великого герцогства Тосканского, написанными романистом**.

* (Научно-литературный кабинет Вьёссе стал местом встреч итальянских прогрессивных деятелей культуры (Д. Канделоро, История современной Италии, т. 2, М. 1958, стр. 166-167).)

** (Sergio Camerani, Stendhal e suoi judizi sulla politica Toscana.- Stendhal et la Toscana. A cura di Carlo Pellegrini, Firenze, Sansoni, 1962, pp. 136-154.)

В Париже, в министерстве иностранных дел материал, .присланный консулом, подшит и забыт. Он пригодится писателю Стендалю для "Пармского монастыря".

И в Чивитавеккье Бейль встречается у своего нового друга, антиквара Буччи, с молодыми республиканцами из "Общества добрых друзей", а разъезжая по стране, общается с людьми, принадлежащими ко всем слоям населения. В новых донесениях министру иностранных дел консул Бейль с увлечением описывает и анализирует состояние Италии. Он хочет быть полезным. Но его смелые суждения не нравятся чиновникам министерства. Да и вообще служебное положение Бейля не дает ему права писать подобные донесения. Парижские чиновники возненавидели этого консула, возомнившего, что он посол.

И Чивитавеккья оказалась неприветливой. Стендаль жалуется в письмах на вредоносный климат побережья Тирренского моря, на изнурительную малярию. Врачи издавна обнаруживали у него и чрезмерную впечатлительность, и связанную с нею редкостную нервную возбудимость. Ссылаясь на состояние здоровья, Стендаль просит перевести его в Испанию; опять мечтает о службе в парижской Королевской библиотеке.

Он часто уезжает в Рим и остается здесь подолгу. И в Риме открыто встречается с республиканцами. Зашифровывая в обширных письмах к друзьям фамилии и такие слова, как "король", "иезуиты", "нелепое благочестие", он забывает об осторожности, когда беседует в гостиных римлян. О каждом смелом, язвительном высказывании Стендаля немедленно сообщают правителям Рима.

Зная о дурной славе писателя Стендаля, жители этого города начали избегать общения с ним. Правительство Ватикана просило отозвать французского консула на том основании, что он афишировал свои антирелигиозные и демократические принципы и был связан с итальянскими патриотами. Благодаря заступничеству французского посла в Риме министр Моле не отозвал Бейля.

В Италии пятидесятилетний Стендаль часто тосковал, чувствуя себя одиноким рядом с заведующим канцелярией консульства Л. Тавернье (его мнительный Бейль подозревал в шпионаже и доносах).

Семьи у Стендаля не было. До конца жизни он страстно влюблялся; разрыв с любимой женщиной всякий раз переживал трагически; долгое время опасался, что женитьба свяжет его, помешает творческой работе. С годами строй мыслей его изменился. Еще до отъезда в Италию Стендаль мечтал жениться на своей романтической возлюбленной, молодой итальянке Джулии Риньери де Рокки, которая сделала его счастливым. Но женою Бейля она так и не стала. (Он вспоминал о пламенной, энергичной Джулии Риньери, создавая характер Матильды де ла Моль в "Красном и черном".)

В Риме писатель почти не расставался со своим другом, художником Абрахамом Константеном, сняв совместно с ним квартиру*. А когда в этот город приехал Александр Тургенев, Стендаль сейчас же написал ему, посылая свой римский адрес: "Буду рад служить Вам cicerone". Он так обрадовался человеку, который был ему симпатичен, что подарил русскому литератору копию античного бюста императора Тиверия, найденного крестьянами и проданного ими консулу. В течение пяти месяцев Бейль знакомил Тургенева с памятниками древнего Рима, с архитектурой и искусством Возрождения. Тургенев писал П. А. Вяземскому о Стендале: "лучшего товарища-cicerone найти невозможно"**. "Этот умный француз... знает Рим древний и нынешний и "мыслит со мною вслух. Ему обязан я самыми верными Ansichten*** Рима и его внутреннего положения, и нынешней политики. Его здесь не любят за правду и за красное словцо, коим он ее украшает, но в главном, по моему мнению, он прав"****.

* (Во время своего последнего пребывания в Италии Стендаль написал в соавторстве с А. Константеном книжку, имеющую характер путеводителя по музеям, "Итальянские идеи о некоторых знаменитых картинах", которую Д. Р. Вьёссе издал в 1840 году во Флоренции (своего имени Стендаль на ней не поставил).)

** (Архив братьев Тургеневых. Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским (1814-1833), Петроград, 1921, т. I, стр. 197.)

*** (Ansicht - суждение (нем.).)

**** (Архив братьев Тургеневых. Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским (1814-1833), т. I, стр. 126.)

Письма Стендаля к друзьям свидетельствуют о том, что консул правительства Луи-Филиппа высказывал тогда горькие истины не только об итальянских реакционерах, но и о режиме, который установился во Франции. Стендаль был его врагом.

2

После "трех славных дней" Июльской революции произошло то, чего опасался автор памфлета "О новом заговоре против 'промышленников". "Банк встал во главе государства, буржуазия заняла место обитателей Сен-Жерменского предместья, и капиталисты - дворяне этого класса" (Стендаль). Ненавистный Стендалю Лаффит с удовлетворением воскликнул: "Царствование начинается поистине под покровительством Маммоны", а впоследствии рассказал в "Воспоминаниях": после революции он наконец достиг "самой неограниченной диктатуры". Герцог Орлеанский Луи-Филипп смиренно, обнажив голову, ожидал на лестнице Лаффита, когда тот явился в сопровождении депутатов предложить ему трон. Банкиры создали свою монархию, которую К. Маркс назвал "акционерной компанией для эксплуатации французского национального богатства"*. Многоколонная биржа, которую начали сооружать при Наполеоне по плану, утвержденному им, а открыли при Бурбонах, теперь стала дворцом властелина страны - капитала.

* (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 10.)

Этот владыка сделал председателем совета министров Казимира Перье* - "типичного представителя крупной буржуазии", обладателя рудников, металлургических заводов, ткацких фабрик, предприятий сахарной, мукомольной, стекольной, мыловаренной промышленности и банкира. К. Перье не изменил на посту главы правительства своим "диктаторским привычкам" крупного промышленника и без стеснения, с лаконизмом и спокойствием хозяина объяснил, почему ему нужен Луи-Филипп на посту короля: "Без монархии режим демократизуется, и буржуазии тогда уже не господствовать; но ведь это необходимо из принципиальных соображений и потому, что она богаче способными людьми"**. Отныне крупная буржуазия будет испытывать все растущее отвращение к подлинной демократизации общественного строя, предпочитая ей самые реакционные авантюры.

* ("Большой и грязный мошенник",- убежденно сказал о нем Стендаль.)

** (R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France, t. II, Les temps modernes, pp. 478-479.)

Стендаль после Июльской революции предложил увековечить 29 июля 1830 года, поместив на трехцветном национальном флаге цифру "29". Но эмблемой Франции стал при Луи-Филиппе галльский петух. Остроты, опубликованные журналом "La Mode" ("Мода"), в котором нередко печатался Бальзак, доносят до нас и насмешки над этим новшеством, и скептическую оценку режима: "Золотая середина в трехцветном знамени- белый цвет (символ монархии.- Я. Ф.). Золотая середина между орлом (наполеоновским.- Я. Ф.) и петухом - индюк. Золотая середина между ложью и правдой - Хартия"*.

* (Намек на то, что правительству Луи-Филиппа (прозванному так же, как палата депутатов, "золотой серединой") не удалось одурачить французов, лицемерно украсив фасад "буржуазной монархии" трехцветным республиканским флагом и Хартией гражданских прав ("La Mode", Revue du Monde elegant, vol. 6, livraison7, 1831, p. 211).)

Июльская монархия - это невиданный размах биржевых махинаций, организация акционерных обществ, обиравших население, роскошная жизнь темных дельцов, торжество нового, "индустриального феодализма", фундаментом которого было беспредельное обнищание трудового народа. Статистика отмечала быстрый рост проституции и воровства. Количество самоубийств увеличилось с 1829 года по 1839 год на 50%. Обездоленные люди заполняли тюрьмы.

Промышленнику "его профессия не оставляла времени для иных занятий"*. И он желал, не теряя ни минуты, заниматься своей профессией - без ограничений и помех эксплуатировать рабочих. "Теоретически" обосновать эту возможность было нетрудно: Гизо и другие либеральные историки решили, что Июльская революция покончила с классовой борьбой и, вместе с торжеством капиталистов, установился "идеальный", навеки неизменный порядок. Но невозможно было отменить объективные законы развития общества.

* (R. Pernoud, Histoire de la bourgeoisie en France, t. II, Les temps modernes, p. 480.)

Не прошло и месяца после Июльской революции, как рабочие начали убеждаться в том, что буржуазная свобода договора между промышленностью и трудом несет им жестокую нищету. Еще не окончился год революции - 1830-й,- а предприниматели уже систематически снижали заработную плату, не считаясь с тем, что цены на продовольствие росли. Первая забастовка, вызванная очередным снижением заработной платы, произошла в декабре 1830 года. Начали возрождаться ассоциации рабочих, связанные с тайными республиканскими обществами. Пролетарии бастовали, требуя восстановления прежней заработной платы, сокращения рабочего дня до двенадцати часов. 21 ноября 1831 года тридцать тысяч голодных лионских ткачей вышли на улицы с девизом: "Жить, работая, или умереть, сражаясь!" Фабриканты, приказав стрелять в них, вызвали возмущение, которое переросло в вооруженное восстание. Наполеоновский маршал Сульт возглавил по распоряжению К. Перье двадцать тысяч солдат, которые атаковали лионских ткачей. Победил, конечно, маршал. Но подавленное им восстание положило начало новому этапу рабочего движения.

В июне 1832 года произошло знаменитое сражение у парижского монастыря Сен-Мерри, где забаррикадировались шестьдесят три молодых республиканца, героически сопротивляясь войскам. Летом того же года в кварталах Парижа, населенных рабочими, произошло восстание, возглавленное "Обществом прав человека и гражданина" (левым крылом республиканской партии). Весной 1834 года в Лионе вспыхнуло новое восстание, имевшее отчетливо выраженный политический характер. Сейчас же начались волнения в рабочем Париже.

Сен-симонистские листовки распространяли среди блузников такие песни:

Затопит мир святая нищета Трущоб и чердаков - они придут, Они придут, и их не сосчитать, Их голод и надежда поведут.

В припеве - обращение к победившей буржуазии:

Народ собой владеет, силу свою зная. И вас, бездушных буржуа, словно детей, Словно детей, вас кормит голытьба святая. Как матери, вы протяните руки ей!

Но по приказанию бездушных буржуа трущобы и чердаки окружали солдаты, державшие ружья с примкнутыми штыками.

Правительство жестоко подавляло восстания и волнения: пехота, кавалерия, артиллерия устанавливали во Франции "гражданский мир". Кровопролитие, которое 15 апреля 1834 года учинил в парижском пролетарском квартале Сен-Мартен завоеватель Алжира генерал Бюжо, было запечатлено художником Домье в гениальном рисунке "Трансноненская улица". Пройдет почти сорок лет, и после кровавой расправы с Парижской Коммуной Поль Верлен, вдохновленный этим рисунком Домье, вспомнит об исторических событиях 1832 и 1834 годов в терцинах, полных боли и возмущения:

Монастырь Сен-Мерри, мрачные улицы мертвых! С содроганьем всегда углубляюсь в них, и потом Всюду видятся мне призраки распростертых. О, напрасно скребли тебя, Трансноненский дом,- Навсегда ты бесчестьем ужасным изранен, запятнан, Навсегда окровавлен в гневном сердце моем...

Беспощадно подавив лионское восстание 1831 года, глава правительства Казимир Перье заявил в палате депутатов: "Надо, чтобы рабочие хорошо усвоили, что им могут помочь только терпение и покорность судьбе". Плакаты либералов и даже республиканская газета "National" ("Национальная") тщетно убеждали пролетариев: они восстают против "свободы труда" (то есть свободы эксплуатации), не понимая, что их интересы совпадают с "общими". Газета крупной буржуазии "Journal des Debats" была откровеннее, признав в конце 1831 года, что происходит борьба "между классом имущих и классом неимущих". А журнал "Revue de Paris" тогда же заявил: человек, который "ничего не имеет и не старается стать собственником" - "вне народа".

Страх идеологов и политических деятелей крупной буржуазии перед новой революцией, их открытая враждебность к последовательной демократии, ренегатство многих либералов, произносивших до 1830 года революционные фразы, были непосредственным следствием того, что классовая борьба между пролетариатом и буржуазией стала тем основным антагонизмом, который сотрясал Июльскую монархию.

Литератор и член палаты депутатов Сальванди до Июльской революции нападал на ультрароялистов; после нее выступал как заклятый враг демократии, проклиная в 1831 году "революционный дух" - "злой гений" Франции, повинный и в "анархии" 1793 года, и в свержении Карла X. В 1835 году Гизо - противник Бурбонов, пришедший к власти, когда их свергли,- выразил сожаление о том, что народ познал свою силу в дни Июльской революции, которая из-за этого обошлась (капиталистам.- Я. Ф.) слишком дорого. Передовые идеи были ненавистны крупной буржуазии, ее политикам, идеологам не менее, чем легитимистам и Наполеону. Накануне новой революции-1848 года - образованнейший историк и литератор либерал Гизо в состоянии смятения выступит с трибуны палаты депутатов как самый ординарный реакционер, враг мысли и просвещения, признав "чрезмерное доверие человеческому уму", "гордыню ума" той "болезнью эпохи", которая угрожает гибелью Июльской монархии.

Смелый, дерзновенный разум еще в начале 30-х годов был объявлен самым опасным врагом режима. Правители Франции обвиняли в волнениях идеи утопического социализма. Для острастки руководителя сен-симонистского движения Анфантена приговорили в 1833 году к тюремному заключению.

А Беранже славил в сборнике песен, изданном в том же году в Брюсселе, "безумцев" - "пророка" Сен-Симона и Фурье: они верят в будущее и освещают своей смелою мыслью путь человечества к счастью.

И Мериме, сообщая Стендалю свое предположение о том, что лионские ткачи восстали под влиянием сеньсимонистов, так оценил уже достигнутый уровень политического воспитания рабочих эксплуатацией и утопическими социалистами: "Те, кому надоело есть пеклеванный хлеб и кому захотелось белого, начинают понимать, что они могут очень легко добиться своего"*.

* (Cent soixante-quatorze lettres a Stendhal, t. I, p. 271-272.)

Лионские рабочие, не имея и пеклеванного хлеба, в самом деле начали многое понимать. К. Маркс назвал героев лионских восстаний 1831 и 1834 годов "солдатами социализма"*.

* (Сборник "Революции 1848-1849 гг.", т. I, изд. АН СССР, М. 1952, стр. 30.)

Защитникам режима ответил республиканец-демократ А. Лапонере, автор написанного в тюрьме "Письма к пролетариям" (1833): рабочим нужна республика, в которой не будет "илотов, рабов, плебеев", им нужна демократия для всех, а не для "касты".

Демократический писатель Шанфлери вспомнит впоследствии, как в 30-х годах "пламенная молодежь" вдохновлялась примером якобинцев. И поэт одиноких непокорных бедняков-бунтарей неистовый романтик Петрюс Борель, восклицая в сборнике стихов "Рапсодии" (1832) "Я голоден!", называя себя "человеком-волком", готовым хоть сейчас в одиночку защищать ничем не ограниченную свободу личности, вместе с тем славил героев Июльской революции, призывал республиканцев идти по пути Сен-Жюста, и воспевал грядущие бои:

Товарищи, вперед! Боритесь за свободу яро, Пусть станет королем народ! Рабы, ведь вы грозней, смелей Роланда и Байяра! Товарищи, вперед!..*

* (Бодлер писал о второй фазе романтической "литературной революции", когда образовалась группа "бузенго", в центре которой был Петрюс Борель: ее романтизм стал "диковатым и более земным", чем тот, что ей предшествовал, ее "мизантропический республиканизм" наиболее дерзко и парадоксально выражен был в безграничной и аристократически заносчивой ненависти Бореля к королям и буржуазии. Противоречивость в настроениях и творчестве Бореля "может быть объяснена только ненавистными обстоятельствами, порождавшими беспокойство и раздражение в молодежи, которую они сковывали" (Baudelaire, Curiosites esthetiques. L'Art romantique et autres oeuvres critiques, Garnier-Freres, Paris, 1962, p. 759).)

Стендаль с презрением отозвался и о правителях Июльской монархии, когда они беззаконно арестовали идеолога плебейской революционности Бланки, и о своем бывшем друге Феликсе Форе: он, выступая в процессе против республиканцев, оскорбляет, как писал автор "Красного и черного", всех, "кто мыслит и кому двадцать пять лет". Анри Бейль презирал как лжецов либералов, которые теперь ревностно служили капиталу в лице короля-буржуа Луи-Филиппа: "с 1814 года все, либералы так же, как ультра, бесстыдно лгали с трибуны". Что ж, либералам труднее будет снова обмануть "народ, который чрезмерно недоверчив и чья подозрительность вполне обоснована..." (Corr., III, 36).

Зато консул правительства Луи-Филиппа в Чивитавеккье глубоко уважал молодых республиканцев-демократов, и уверен был, что лет через десять они примут участие в новой неизбежной революции.

В июле 1830 года, говорит Стендаль, заставили народ заплатить за обед, а пообедать ему не дали (Corr., III, 36). Но, предсказывает он в другом письме, все повторится, как это происходит в шахматных партиях. Королева и ладья неизменно делают ходы, им свойственные. И народ, не забыв своих революционных традиций, будет действовать так, как ему свойственно. Ему, быть может, придется опять прибегнуть к революционному террору - менее кровавому, чем во время Великой французской революции (Corr., III, 42-43). Накануне первого лионского восстания Анри Бейль более лаконично и отчетливо сообщает, что он думает о политической ситуации: напрасно Гизо и другие буржуазные либералы делают вид, будто верят, что Июльская революция была совершена высшими классами, а не народом; теперь он является революционной силой (Corr., III, 60-61).

3

В Италии Стендаль томился, точно сосланный Овидий среди скифов (А. Фреми). Рассказывая в письме Р. Коломбу, что он слышал нелепый отзыв о "Прогулках по Риму", Бейль признался: "А как счастлив был бы я на четвертом этаже, имея на хлеб и работая над такой же книгой" (Corr., III, 124). Да, он должен был не бояться бедности и "писать роман на чердаке", а не красоваться в "мундире, стоящем семьсот франков". Ведь "постоянное счастье дает только работа".

В 1835 году, в заметках о драме А. Виньи "Чаттертон", Стендаль в состоянии величайшей взволнованности и раздраженности писал: существующий режим благоприятствует только бездарным шарлатанам и интриганам, и они имеют успех; талантливые и честные литераторы, врачи, юристы, архитекторы обречены на бедственное, голодное существование (M. I. M., II, 256 - 257). Как же быть честному писателю, состоящему на службе у правительства? "Я принял решение ничего не печатать, пока буду государственным чиновником. Мой стиль, к сожалению, предназначен задевать вздорные предрассудки, которые иные группы хотят выдавать за истины" (Corr., III, 77). Приходилось расплачиваться за 1"кусок хлеба". А не писать Стендаль просто не мог: "Работ, намеченных мною, хватило бы на десять жизней" ("Воспоминания эготиста"). И хотя служебные обязанности иной "раз отнимали у него время даже ночью, он снова писал - для себя, для нас.

В 1832 году он начал, но не закончил, роман "Общественное положение". Тогда же, в пятнадцать дней, рассказал в "Воспоминаниях эготиста"* о своей жизни, о людях, которых знал. Почему Стендаль так озаглавил автобиографическую рукопись? Ведь он признался в ней, что очень не любит "писать единственно для того, чтобы говорить о себе", и с отвращением вспоминал об "эготизме" Шатобриана. Стендаль отметил в рукописи: "эготизм - но только искренний - один из способов изображать внутренний мир..." Но убедительна и догадка французского писателя К. Руа о том, что это название звучит иронически. Стендаль хотел сказать: вот и я выступаю в роли эготиста... В часы тоскливого одиночества он вспоминал о прошлом, мысленно обращался к Ди Фьоре, к неведомым друзьям, подобным якобинцу Гро; он всегда испытывал потребность в откровенной беседе с ними. С яростью говорил он в этой рукописи о ренегатах - продавшихся республиканцах.

* (Эта книга впервые была издана в 1892 году.)

В ноябре 1835 года Стендаль решил, чтобы лучше понять самого себя, рассказать о своем детстве, отрочестве, юности более чистосердечно, чем это сделал Руссо в "Исповеди". Так родилось автобиографическое произведение "Жизнь Анри Брюлара"*, в котором, так же как в "Воспоминаниях эготиста", органически слились в единое целое воспоминания, дневник и публицистика, лиризм и трезвый анализ. Восстанавливая характерные черты революционной эпохи и начального периода консульства, писатель с нежностью думал о самом дорогом, но не забывал и наносить удары врагам ("Я скажу, как Жюльен: "Сволочь! Сволочь! Сволочь!"). К самым заветным мыслям он возвращался не раз, словно хотел быть уверенным, что они вполне ясно выражены и дойдут до нас. Пронзительная тоска - подтекст этого незаконченного произведения, написанного человеком, которому сиротливо в одиночестве.

* ("Жизнь Анри Брюлара" впервые была издана в 1890 году.)

Зная, что за ним шпионят, Стендаль на каждом из трех томов рукописи сделал надписи, сообщавшие излишне любопытным читателям о благонадежности автора. На первом томе: "Для господ из полиции. Этот роман - подражание "Векфилдскому священнику". "Герой Анри Брюлар описывает свою жизнь в пятидесятитрехлетнем возрасте, после смерти своей жены, знаменитой Шарлотты Корде". На втором томе: "Для господ из полиции: ни слова о политике"; герой романа "в конце концов становится священником, как Жоелен"*. На третьем: "Для господ из полиции: в романе ни слова о политике"; герой, на которого свыше нисходит просветление, становится на путь "служения отелям"**.

* (Герой поэмы Ламартина.)

** (Игра слов: слово "l'autel" ("алтарь") Стендаль заменил, издеваясь над незваными читателями, словом "l'hotel" ("гостиница", отель").)

О подтексте этих саркастических и горестных восклицаний точно сказал Арагон: "преследуемый человек", высмеивая подозрительность "господ из полиции", посылал в будущее, своим единомышленникам немые знаки; они напоминают нам о "большой человеческой драме свободы"*, драме писателя, вынужденного молчать...

* (Aragon, La Lumiere de Stendhal, Paris, 1954, p. 115.)

Стендалю многочисленные пометки на полях рукописей и книг отчасти заменяли дневник. Беседуя в одиночестве с самим собою, он обращался и к тем потомкам, которые - надеялся автор "Жизни Анри Брюлара" - признают его своим писателем и полюбят...

Консул Бейль мечтал о Париже, но, по словам Мериме, опасался, что ему "повредит язык" писателя Стендаля. Наконец, осенью 1833 года он взял отпуск и уехал на родину.

По возвращении в Италию ему стало совсем невмоготу.

Он уверяет, что за каждым его шагом следят, и обвиняет в этом своего помощника по работе Л. Тавернье. Одиночество угнетает его: "Моя душа - огонь, которому только тогда хорошо, когда он пылает. Мне нужны ежедневно три или четыре кубических фута новых идей, как пароходу нужен уголь". И снова - мечты о жизни в Париже в "комнате на пятом этаже, с окнами на юг". "Я создан, чтобы сидеть при свете двух свечей перед чернильницей". "Г. Гизо должен был бы назначить меня профессором истории искусств (живописи, скульптуры, архитектуры, музыки)...",- с горечью восклицает он в одном из писем.

4

Если Стендаль, памфлетист, высмеивавший догматизм академической учености, идеалистическую фразеологию и чисто бюрократическое поклонение традициям, и не подходил для тогдашней кафедры истории искусств, немногие все же решились бы отрицать, что и живопись и музыка - такая же естественная для него среда, как литература, или - как воздух для птицы.

Мол и маяк в Чивитавеккье. Современная литография

Стендаль. Портрет работы Ладислава Леви

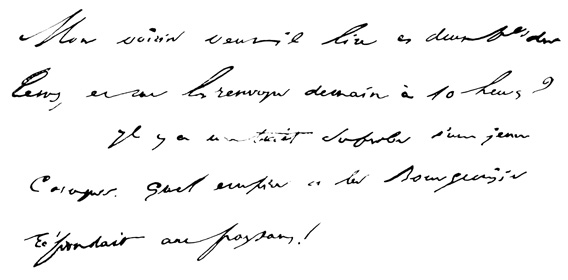

Записка Стендаля П. А. Вяземскому. Московский Литературный музей

Анри Бейль всегда рад, когда встречается в своих странствиях с музыкой.

Семнадцати лет, в 1800 году, преодолев Сен-Бернар, он в тот же вечер впервые слушает в маленьком театре оперу Чимарозы "Тайный брак"; в сладостных мелодиях этого композитора всегда распознает он голос "счастливой Италии". Тогда же происходит его первое знакомство с музыкой Моцарта; ради нее,- говорит он,- "я прошел бы пешком сам не знаю сколько лье"*.

* (Цит. по кн.: J. Melia, Les idees de Stendhal, p. 99.)

Ромен Роллан напомнил в своем этюде "Стендаль и музыка", что Бейль в 1811 -1812 годах трижды в неделю отправлялся из Сен-Клу, где тогда работал и подолгу бывал, в Париж, чтобы еще раз побыть хотя бы на одном действии "Тайного брака" (в музыке которого он любил "грацию Корреджо, исполненную нежности"). В конце августа 1812 года Бейль, перемешивая французские слова с английскими, записывает на биваке в районе Вязьмы, что единственное, чем была освежена его душа,- это музыка, которую в Смоленске исполнял для него один офицер. После "ужасного отступления из Москвы", едва добравшись до Кенигсберга, Анри Бейль, хотя и был совершенно обессилен, поспешил в оперный театр на "Милосердие Тита" Моцарта, воспользовавшись тем, что "русские любезно предоставили двадцатидневный отдых" французской армии ("Письмо о Моцарте").

В 1811 году в Италии Бейль заносит в дневник: "Сейчас меня тянет к музыке больше, чем к живописи"*. В "Жизнеописаниях Гайдна, Моцарта и Метастазио" он как бы объясняет это предпочтение: )"Музыка, приводящая в движение воображение каждого человека, соприкасается более интимным образом, чем, скажем, живопись, с организацией** этого человека". В "Жизни Россини" - еще одно объяснение: "В восприятии музыки участвует чрезвычайно острое физическое наслаждение, и это делает ее самым увлекательным из наслаждений души, каким не может быть и прекраснейшая поэзия..." ("Я размышляю как физиолог",- дополняет Бейль эту мысль в другом месте.) И снова, без всяких объяснений: "Музыка, единственная моя любовь!"***

* (Stendhal, Journal d'ltalie, Paris, 1911, p. 94.)

** (Психофизиологической (Я. Ф.).)

*** (Цит. по кн.: H. Martineau, Oeuvre de Stendhal. Histoire de ses livres et de sa pensee, p. 282.)

Уже в ранних высказываниях Стендаля о музыке выражены те же эстетические воззрения, какие он развивал, обращаясь в живописи и литературе. И в музыке он ищет "изображение человеческого сердца" (1811). "Комбинации звуков всегда воспроизводят чувство, душу, характер" ("Жизнь Россини"). Но музыка в большей степени, чем литература, и живопись, обращается к воображению воспринимающего ее человека: "Если бы я совсем утратил воображение, быть может, я одновременно лишился бы и влечения к музыке"*. "Как мне кажется, впечатление, производимое музыкой на людей, состоит в том, что она побуждает их воображение рождать некоторые образы, близкие страстям, волнующим их".

* (Stendhal, Journal d'ltalie, p. 94.)

В "Жизнеописаниях Гайдна, Моцарта и Метастазио" - книге, получившей известность главным образом как плагиат,- обнаруживаем центральную, типично стендалевскую идею памфлетов "Расин и Шекспир", которые появились через десять лет после этой компиляции: "Нет ничего общего во французах, какими они были в 1780 году, и в молодом французе 1814 года. Поскольку вся нация будет через двадцать лет состоять из сегодняшней молодежи, а она к тому времени еще больше изменится, нашим бедным риторам надо будет стать еще более вздорными, чем обычно, чтобы и тогда желать сохранить изящные искусства в неизменном виде". Не удивительно, что и в "Жизни Россини" явственно звучат мотивы "Расина и Шекспира", например, такая мысль, типичная для этих памфлетов: "Что станет с нашими нынешними трагедиями в день, когда у нас сыграют "Макбета"?" А в "Письмах о Метастазио" Бейль одобряет то, чем "скандализованы бедные критики" - "частое нарушение правил единства места" в пьесах-либретто этого драматурга.

Идеал прекрасного в музыке полнее всего выражен Стендалем в его анализе и сопоставлении искусства Моцарта и Россини. В "Жизнеописания Гайдна, Моцарта и Метастазио" Бейль включил "Письмо о Моцарте", написанное им совершенно самостоятельно. Он нередко говорит об авторе "Дон-Жуана" и в своей "Жизни Россини" - книге, представляющей собою сочетание литературного портрета талантливого современника с "анекдотами", описанием опер Россини и блестящим эссе - размышлениями о музыке, подготовляющими и автора и читателей к памфлетам "Расин и Шекспир".

Стендаль с увлечением пропагандировал искусство Россини - современное, новое, чарующее, в особенности французскую публику, "изяществом, исполненным благородной красоты". Чимароза верен античному идеалу прекрасного, немыслимому без силы. Россини идет по пути Кановы, который предпочел силе изящество. В мелодиях Паэзиелло - красота необыкновенная, но в них можно предугадать, что будет дальше. А в "очаровании неожиданным" - огромная привлекательность музыки; оперы Россини им изобилуют. Если "у Чимарозы больше музыкальных мыслей", то "стиль Россини лучше", современнее; в его музыке - экспрессия, динамичность, изобретательность.

Но в будущем новизна произведений Россини потускнеет. А Моцарт открыл новое, которое бессмертно: у него - всегда волнующие глубокие чувства, каких у Россини нет. Вступив в "Севильском цирюльнике" в единоборство с автором "Женитьбы Фигаро", Россини остался самим собою, а это всегда хорошо. У него, как у Бомарше,- чисто французское остроумие, живость, блеск. Но выразить страсть во всей ее простоте он не в состоянии. А у Моцарта вместо легкомысленного французского Фигаро - новый, страстный. "Моцарт совершенно изменил картину Бомарше: остроумие сохранилось только в ситуациях; во всех характерах появились нежность и страстность".

Это произошло потому, что Моцарт всегда подчинен своей впечатлительности, душевной чуткости. И запоминают его музыку "впечатлительные души".

Диапазон эмоций, порождаемых музыкой Моцарта, очень велик - от беспечного веселья до трагизма и чувства ужаса - его в "Дон-Жуане", совсем по-шекспировски, вызывает аккомпанемент оркестра к словам статуи Командора. Но дороже всего Стендалю в музыке Моцарта сложность эмоций, взаимопроникновение веселья и печали, нежности и грусти. "Женитьба Фигаро" - "шедевр чистой нежности и грусти", "прекрасное единство остроумия и грусти", подобного которому ни у кого более невозможно найти. "Многого ли стоит музыка без нюанса* задумчивой грусти?" - восклицает Стендаль в "Жизни Россини"**.

* (Курсив Стендаля.)

** (Всегда для него самая суть - в нюансах. Поэтому он и выделяет в "Жизни Россини" из всех инструментов флейту: у нее - "редкостное дарование изображать радость, смешанную с печалью".)

Стендаля неизменно привлекает, волнует, радует это прелестно-чистосердечное и прозрачное, простое без упрощения выражение сложности и драматизма переживаний в операх Моцарта. Он сам всю жизнь терпеливо и целеустремленно овладевает таким искусством, новым и трудным.

Музыка Моцарта - торжество естественности, искренности, творчества, "не замутненного фальшивым величием, напыщенностью". "Никогда еще судьба не обнажала настолько душу гениального человека".

Советский музыковед И. Соллертинский пишет о Стендале: "С исключительной психологической прозорливостью он расшифровывает Моцарта: там, где современники видят лишь безмятежную улыбку, он слышит целый мир, в драматическом многообразии не уступающий шекспировскому. Этот наивный и утонченный, нервный, порывистый, меланхолический, задумчивый, то ослепительно жизнерадостный, то глубоко страдающий Моцарт является лучшим музыкальным "открытием" Стендаля..."*

* (И. Соллертинский, Музыкально-исторические этюды, Госмузиздат, Л. 1956, стр. 349.)

Французский писатель Жан Дютур прав, говоря, что эмоциональный лейтмотив, который Стендаль так любил в операх Моцарта, звучит и в его собственных произведениях: "На слух, изощренный восприятием музыки, книги Стендаля производят то же впечатление, что и музыка Моцарта: большая печаль, слившаяся воедино с величайшей радостью"*. Действительно, неразлучность поэтических мотивов безоблачного веселья, нежности, беспечной и страстной любви, счастья, безграничной радости с предчувствием их трагической хрупкости, непрочности (или же с сознанием их недосягаемости) - центральные в творчестве и Моцарта и Стендаля.

* (Les plus belles lettres de Stendhal..., p.17.)

Еще один великий композитор - мечтательный и страстный, задумчиво-грустный, по-новому утонченный и всемогущий - родствен Стендалю. Музыка сложного внутреннего действия Жюльена Сореля (например, когда он в торах, на утесе), Люсьена Левена и г-жи де Шастеле ("Люсьен Левен"), Джины Сансеверины и Клелии, Фабрицио и Ферранте Паллы ("Пармский монастырь") - это непрерывное и противоречивое движение нюансов в их переживаниях: так в этих персонажах настороженность превращается в воодушевление, безмятежная беспечность вдруг сменяется энтузиазмом любви и тревогами счастья, из восторженной мечтательности рождается страсть свободолюбия. Герои Стендаля - "безумцы", чуждые умеренности, "благоразумия". Их внутренняя жизнь, романтически напряженная, изобилует полутонами и близка тончайшему, сотканному из нюансов, лиризму, сложнейшему драматизму, величию трагизма и внутренне связанного с ним жизнеутверждающего просветления в творчестве гениального современника Стендаля - Шопена.

Это, конечно, не случайно. Именно в творчестве Стендаля и Шопена (а также - Жерико) особенно интенсивно формировались, опережая эпоху, новое, динамическое мироощущение, необычайно чуткая восприимчивость, новый, трепетно утонченный и поэтический психологизм.

Типичное для писателя Стендаля единство реализма и романтики исследователи музыкального искусства обнаруживают в неповторимо индивидуальном виде у Шопена: его творчество "показывает, насколько ошибочно встречающееся у многих авторов противопоставление романтизма и реализма... Романтическая приподнятость не исключает наличия реалистической основы художественного произведения, и нужно согласиться с А. А. Соловцовым, который пишет: "Шопен, вероятно, единственный из художников его времени, которого с равным правом можно считать и романтиком и реалистом..."* Мы знаем, что Шопен не был единственным художником этого типа: Стендаль и Жерико ранее его начали органически соединять романтику и реализм.

* (Игорь Бэлза, Фредерик Францишек Шопен, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 355.)

Двадцать шестого февраля 1832 года, впервые выступая в Париже, Шопен исполнил свои юношеские "Вариации на тему из "Дон-Жуана" Моцарта "La ci darem la mano" ("Дадим друг другу руки"), В них нераздельны безграничная радость жизнеутверждения и нюансы задумчивой грусти; прелестная тема из "Дон-Жуана" была одной из самых любимых мелодий Стендаля. Любопытно, что критик журнала "Revue musicale" ("Музыкальное обозрение") писал о концерте Шопена на языке, напоминающем стендалевский: польский композитор, отдаваясь "своим естественным впечатлениям", совершенно обновил фортепьянную музыку "мелодическими идеями", "подобных которым еще никто не находил"; "в его поэмах - душа, в его живости мысли - фантазия и во всем - оригинальность"*.

* (Цит. по кн.: Guide Chopin illustre, Varsovie, 1960, p. 44.)

Ведь и Стендаль приветствовал "революцию в пении, совершенную Россини", потому, что и в музыке всегда искал новое и прежде всего - новые "мелодические идеи". Музыку неодухотворенную и лишенную новых чувств и мелодий, естественности, фантазии, он отвергал. В 1820 году ему не понравилась опера Мейербера, потому что она "не обогащает никакими новыми чувствами"; в 1831 году - опера Беллини: в ней новые мелодии заменены речитативом. Автор "Жизни Россини" высоко оценил искусство новатора Паганини, "человека пламенной души", "первой скрипки Италии, а быть может, и всего мира"; о молодом Крейцере он сказал: "надежда музыкального искусства". И, как напомнил Ромен Роллан, Стендаль, один из первых, за двадцать лет до появления опер Верди предчувствовал новое в итальянской музыке - пробуждение трагического чувства, типичного для творчества этого композитора; предвкушая рождение во Франции "музыкального воображения", предсказал романтизм и фантастику симфоний Берлиоза за десять лет до их создания*. А Шопена Стендаль как бы не заметил.

* (А. Мартино привел следующий отзыв французского музыковеда А. Прюньера о Стендале - музыкальном критике: в общем "его суждения о музыкантах его времени удивительно справедливы" (H. Martineau, L'oeuvre de Stendhal, p. 281).

В 1824-1827 годах Стендаль писал для газеты "Journal de Paris" статьи об итальянской оперной музыке.)

5

Но мог ли Анри Бейль "не заметить" Шопена - ничего не слышать о нем и поэтому не знать о существовании его музыки? Не в глухой деревне жил он, и друг его Делакруа был близким другом Шопена. Нет, это - "глухота" особого рода: Стендаля произведения Шопена, очевидно, не могли заинтересовать - так же, как музыка Бетховена (а как часто Бейль мог бы упиваться, слушая ее, слиянием и взаимопроникновением светлой печали и радости, всегда волновавшими его, близкими ему). Как же случилось, что Стендаль, о котором не скажешь, что он был ленив и нелюбопытен, не обнаружил этой близости? Ведь он и был обличен комментатором к английскому изданию "Жизнеописаний Гайдна, Моцарта и Метастазио" (1818) в недопустимой для музыкального критика отсталости (если не глухоте). Этот англичанин чрезвычайно удивлен был, прочтя в "Жизнеописаниях", что после Гайдна и Моцарта музыка будет однообразно посредственной. Такое пророчество просто ошеломило комментатора: ведь жив гениальный Бетховен! И он к излюбленной мысли Бей-ля о том, что художники, работающие для будущего, не имеют большого успеха у современников, дал не без ехидства следующее примечание-разъяснение: например, хотя гений Бетховена "предчувствует грядущий век", он не признан его современником г-ом Бомбе*. А Ромен Роллан напомнил в своем этюде, что Стендаль "вначале не признавал Бетховена", но затем воздал должное (в "Жизни Россини".- Я. Ф.) его "фуге в духе Микеланджело". Не маловато ли одной фуги изо всего Бетховена?

* (The Lives of Haydn and Mazart with Observations of Metastasio... Translated from the french of L. A. C. Bombet, with notes by the author of the sacred melodies, second edition, London, 1818, pp. 2-3, 205-206.)

Чтобы разобраться в причинах этой "глухоты" Стендаля, полезно сопоставить ее с доказательствами отсутствия таковой у Бальзака. В "Кузене Понсе" он упомянул о "рафаэлевском совершенстве" Шопена, чьи произведения по стилю наиболее близки Паганини. А о Бетховене, под свежим впечатлением от его Симфонии в до-минор, Бальзак писал Ганской в ноябре 1837 года: "Бетховен - единственный человек, который мог бы заставить меня познать зависть. Я бы предпочел быть Бетховеном, а не Россини и не Моцартом. Есть в этом человеке божественная мощь"*.

* (H. de Balzae, Oeuvres posthumes, Lettres a l'Etrangere (1833-1842), t. I, Ed. Calmann Levy, Paris, 1899, p. 443.)

Бальзак. Портрет работы французского художника Ашилла Девериа

Можно ли объяснить такое различие в восприятии и оценке музыки Стендалем и Бальзаком только их пристрастиями? Не связано ли интимно это противоречие во вкусах с какими-то важнейшими особенностями эстетики Стендаля и Бальзака, их способов изображать жизнь людей? Ведь сказал Бальзак (в письме о своем рассказе "Гамбара", адресованном в том же 1837 году редактору "Gazette musicale" ("Музыкальной газеты"): достаточно прочесть то, что "берлинец Гофман" написал о Глюке, Моцарте, Гайдне и Бетховене, чтобы увидеть, "какие сокровенные законы" управляют не только музыкой, но и литературой и живописью*. Взаимосвязь всех искусств - одно из постоянных условий их существования и развития.

* (Honore de Balzac, Oeuvres completes, edition nouvelle etablie par La Sooiete des Etudes Balzaciennes, t. 19, Ed. Guy Le Prat, Paris, 1960, p. 650.)

Но "законы" эти, отражаясь на отношении Стендаля и Бальзака к музыке, были далеко не одними и теми же для автора "Пармского монастыря" и автора "Человеческой комедии".

Самая суть индивидуального своеобразия Стендаля и Бальзака видна уже в книгах "О любви" и "Физиология брака".

Анри Бейль признал bel canto певцов миланской оперы Ла Скала идеальным выражением ничем не скованных чувств вовсе не потому только, что он этим пением наслаждался; представление о Стендале - любителе музыке, как о гедонисте упрощает его отношение к этому искусству. Итальянское bel canto помогало Бейлю искать свой, особенный путь. И он нашел этот путь, начав изображать-исследовать сквозное действие людей (сердцевина которого - противоречивый и очень сложный процесс чувств и мыслей) и не сковывая это исследование никакими нормами и догмами.

Отсюда редкостность и незначительность отклонений в шедеврах Стендаля от линейной композиции, которая подчинена сквозному действию героя, развивающемуся в столкновении с политической ситуацией и в возникающих таким образом индивидуальных, "частных" ситуациях. И как бы ни была существенна и важна в романах Стендаля фреска жизни общества, она сама по себе, вне ее связи с героем, не исследуется автором так основательно, как это делал Бальзак. Энгельс не сказал бы о произведениях Стендаля, что узнал из них об эпохе "даже в смысле экономических деталей" больше, чем из книг всех историков, экономистов и статистиков.

А о "Человеческой комедии" он это сказал. Внимание Бальзака привлекает иная сложность - все множество взаимосвязей, ставящих современников во всевозможные взаимоотношения. Чтобы конкретно изобразить драматизм и тех и других, он должен досконально разбираться в их подноготной, хорошо информировать читателя. А к этой сложности общества линейная композиция, подчиненная по-иному сложному развитию героя, не приспособлена. Необходимость широко охватить драматизм жизни общества, щедро мотивируя действие "информацией" об этом обществе, заставила Бальзака выработать новый тип композиции - она делает драму сконцентрированной и вместе с тем разветвлена настолько, что охватила всю "Человеческую комедию". Стендаль и Бальзак работали каждый по-своему и, высоко ценя друг друга, не могли сблизить и слить воедино свои представления об отличном стиле, о превосходной архитектуре романа. И хорошо, что не могли: в искусстве единообразие - синоним отсутствия своего лица и неподвижности, враждебной развитию.

Стендаль сталкивает Люсьена Левена - чиновника с подлыми махинациями бюрократии Луи-Филиппа. Для него очень важна сатирическая фреска эпохи; но он ни на минуту не забывает, что ;в центре ее - путь Люсьена. Бальзаку персонажи в его романе "Чиновники" необходимы для фрески: он сталкивает их, чтобы обстоятельно исследовать механику бюрократических махинаций.

Можно ли обнаружить сквозное действие одного героя в центре "Отца Горио"? В этом романе - целая плеяда полных жизни, скульптурных характеров. Но который из них в центре? Растиньяк, Вотрен, старик Горио? Все они - и никто из них в отдельности.

Используя уместные в данном случае слова, связанные с музыкой, можно сказать, что у Стендаля - диалог "солистов" с "оркестром", а у Бальзака - "ансамбль". У него драматизм симфоничен в том смысле, что если, к примеру, Люсьен де Рюбампре и играет в "Утраченных иллюзиях" роль "первой скрипки", то первой среди равных в самом оркестре (а не сопровождаемой оркестром).

У Бальзака и в эпизодах "контрапункт" симфоничен. Образец его - застольные беседы в "Шагреневой коже" и "Отце Горио". Горький, вновь обратись к этому контрапункту в "Жизни Клима Самгина", с несравненным мастерством создал "музыку" голосов толпы, "хоры" той или иной социальной среды. У Стендаля ничего подобного нет. Его стихия - драматическая "мелодия" сквозного действия, в которой слиты воедино чувство, мысль, жест. Образец этой "мелодии" - несколько секунд жизни Жюльена Сореля и Матильды де ла Моль в знаменитой сцене на лестнице библиотеки. Возмущенный неожиданным равнодушием, показным и оскорбительным пренебрежением его возлюбленной, Жюльен, повинуясь своей гордости, ни на миг не забывая о своем девизе "к оружию",- вдруг схватывает со стены и обнажает старинную шпагу и, вспомнив сейчас же о доброте де ла Моля, отца Матильды, задумчиво проверяет отточенность клинка и как бы совсем спокойно вкладывает его в ножны; а Матильда в восторге от неожиданного острого переживания: ее едва не убил возлюбленный, как это бывало когда-то, во времена ее предков!..

Такая линейность "мелодии" (противоречивой и сложной) столь же типична для композиции всех шедевров Стендаля, как сложный "симфонизм" - для построения "Человеческой комедии".

Стендаль овладел "своей" сложностью, но его не привлекала "бальзаковская" - и в литературе, и в музыке.

А Бальзаку и в музыке, как в литературе, близок симфонизм, основанный на сложной взаимосвязи участников ансамбля.

Здесь необходимо напомнить, что автор "Жизни Россини" отождествляет симфонизм с ярко выраженной гармонией. Мелодии ("простой и прелестной") он отдает предпочтение перед гармонией (хотя она и вносит в музыку "остроту"): "...чем более углубляюсь я в хитросплетения гармонии, тем менее для меня очарования в музыке" ("Жизнь Россини"). Мелодию рождают чувство, вдохновение; гармония - дитя "учености"; вместо простоты - в ней изысканность. В учености и изысканной сложности Стендаль и видит главные недостатки симфоний не только Бетховена, но и своего любимца Моцарта: они затрудняют восприятие этих произведений большой формы. Так оценивая гармонию, Стендаль должен был бы и фортепьянную музыку Бетховена и Шопена обвинить в симфонизме, в излишней "учености", изысканной сложности, "недостаточной" мелодичности и простоте*.

* (Бальзак в рассказе "Гамбара" (1837), построенном не линейно, а как "дуэт", как сопоставление двух стилей восприятия музыки,- столкнул в споре дилетанта с музыкантом. Первый, говоря об опере Мейербера "Роберт-Дьявол", как бы повторяет суждения Стендаля о гармонии. Второй, признавая, что "Дон-Жуан" Моцарта - совершенство, потому что это единственная опера, в которой мелодия и гармония уравновешены, вместе с тем защищает "мощный" симфонизм музыки Мейербера, насыщенной гармоническими эффектами. Бальзак "выслушивает" обоих оппонентов; ему близок симфонизм, но и мелодичность он ценит.)

И влюбленный в мелодичность Стендаль, столь многим обязанный театру Ла Скала, уверен, что в мире мелодий безраздельно властвует человеческий голос (нерасторжимо связанный и с интонациями внутренних монологов).

Только человеческий голос воплощает мелодию вполне естественно и с особенной экспрессией; инструменты могут лишь напоминать этот идеал: "По своей отчетливости и приятному звучанию человеческий голос все еще выше всех инструментов, и можно даже сказать, что музыкальные инструменты доставляют нам тем большее удовольствие, чем более они своим звучанием приближаются к человеческому голосу". Голос - это сам человек, это и мелодия и слова, и он конкретно выражает чувства; инструмент делает это более неясно, неопределенно. Поэтому до сердца слушателя лучше доходят "все нюансы пения", и они волнуют более всего. Да и вообще нюансы "могут появляться только в пении". Пианисты ничего не смыслят в них. "Музыкальные инструменты не трогают сердце; они редко заставляют лить слезы"; единственное, что они порождают,- это "холодное удовольствие восхищения преодоленной трудностью..." ("Жизнь Россини")*. Так вместе с симфонизмом объявлена неполноценной вся инструментальная музыка.

* ("Жизнь Россини" вышла в свет в середине ноября 1823 года, а за полтора месяца до того газета "Journal des Debats" поместила анонимную статью о Россини, написанную в стиле непринужденного разговора и развивающую некоторые из мыслей, типичных для "Жизни Россини". В статье, напечатанной в связи с изданием сборника оперных мелодий Россини в переложении для фортепьяно, ее автор иронизирует по поводу неутомимости людей, переделывающих музыку, созданную для пения и для его любителей, в инструментальную: теперь есть чем упражнять талант и терпенье исполнителя, терпенье его слушателей. В статье, защищающей Россини от несправедливой критики, автор с пафосом восклицает: так как Россини уже популярен, теперь уместно было бы воздать должное первому из всех маэстро, поставив оперу Моцарта "Волшебная флейта", немногим в Париже известную, "исполненную очарования и страсти" и возглавляющую кортеж из произведений Чимарозы, Россини и других композиторов ("Journal des Debats politique et litteraires", 29 septembre, 1823, chronique musical, Oeuvres de Rossini, edition de Pacini). Очень возможно, что эта статья принадлежит Стендалю. Он не упустил еще одну возможность противопоставить искусство пения инструментальной музыке и выразить свое восхищение Моцартом (которого в то время еще воспринимали поверхностно).)

Стендаль говорит о своем восприятии этого искусства с решительностью и резкостью, типичными для его программных памфлетов. С той же решительностью он обнаружил в произведениях оперного драматурга-либреттиста и поэта Метастазио достоинства, делающие его равным Шекспиру: ведь музыка стихов Метастазио - канва, на которой возникают в пении нюансы эмоций. И сам Анри Бейль всю жизнь стремился изображать конкретно, просто и поэтично тончайшие нюансы в чувствах и мыслях, во внутреннем действии человека.

И у Бальзака и у Стендаля их способы изображать жизнь связаны не только с открытиями в одной области, но и с известной узостью в другой. Симфоническая широта Бальзака при изображении драматической фрески общества не включала в себя глубокое проникновение во внутренний мир человека; в нем уверенно чувствовал себя Стендаль, но к широте симфонизма он не тяготел.

С этой некоторой односторонностью и связаны пристрастия Анри Бейля в музыке. Из-за них он, невольно нарушив предписания бейлизма, утерял возможность насладиться той удивительной красотой мира, какая воплощена во внутренне близкой ему поэзии инструментальной музыки Бетховена и Шопена...

6

В конце 1834 - начале 1835 года русский поэт П. А. Вяземский, живя в Риме рядом со Стендалем, письменно отрекомендовался французскому писателю, вазвав его в этом письме "старым хорошим знакомым", чье "остроумное, живое и поучительное общество" доставило ему, Вяземскому, "столько сладостных и сильных ощущений при чтении Красного и черного, Жизни Россини и Прогулок по Риму", и прося "господина Стендаля о милости быть представленным господину де Бейлю"*. Знакомство укрепило эту симпатию, ставшую благодаря общению взаимной. Поразительно, что Россию, которой Стендаль с 1812 года постоянно интересовался, он узнавал в 20-30-х годах, главным образом знакомясь с близкими друзьями Пушкина - Соболевским, А. Тургеневым, Вяземским - и с удовольствием обнаруживая, что его с ними очень многое сближает, что у него с ними общий язык.

* (Время и место пребывания Вяземского в Риме установила Т. Кочеткова. Она же опубликовала его письмо Стендалю (в статье "Стендаль и Вяземский".- "Вопросы литературы", 1959, № 7).)

Записка Стендаля Вяземскому, хранящаяся в московском Литературном музее, дает основания утверждать, что они, беседуя в 1834 -1835 годах, обращались и к таким темам, как свободолюбие русского народа и будущее России.

Посылая Вяземскому номер газеты "Temps" с просьбой возвратить не позднее десяти часов завтрашнего утра, Стендаль предложил поэту, назвав его "соседом", ознакомиться с текстом, напечатанным на двух страницах этой газеты. Он сообщил, что Вяземский найдет здесь "великолепную черту характера одного молодого казака"*. Следующая фраза записки как будто подтверждает, что речь идет о простом казаке: "Какой престиж, если бы буржуазия ответила на чаяния крестьян! (Курсив мой.- Я. Ф.)**. Но Т. Кочеткова, просмотрев комплект газеты "Temps" за это время, выяснила, что о России речь шла лишь в статье Феликса Пиа, напечатанной в "Temps" 7 сентября 1834 года, в которой Стендаль мог прочесть о декабристе Пестеле, молодом полковнике. Отсюда догадка Т. Кочетковой (в упомянутой ее статье): "молодой казак", о котором Стендаль писал Вяземскому,- Пестель***.

* ("Un trait super.be d'un jeune Cosaque"; второй возможный смысл этого словосочетания: "Гордый поступок одного молодого казака".)

** ("Quel empire si la Bourgeoisie repondait au paysans!" Или: "какая мощь", "какая империя" (если бы буржуазия и т. д.).)

*** (Felix Pyat, Le Grand-Due Constantin, par Czinski et H. Demoiliere, "Temps", 7 septembre, 11834.

Статья Ф. Пиа (напечатанная на трех, а не на двух страницах газеты - Стендаль, второпях набрасывая записку, мог ошибиться) посвящена роману Я. Чиньского и А. Демольера "Великий князь Константин". Фактически автором двухтомного романа был польский революционер Чиньский, а либеральный литератор Демольер перевел его и, видимо, постарался сделать при этом несколько, как ему казалось, "более художественным". Первый том вышел в свет в 1833 году под названием "Царевич Константин и Жанетта Грудзинска, или Польские якобинцы", второй - в 1834 году под названием "Великий князь Константин, или Польские якобинцы" (Le Czarewitz Constantin et Geannette Grudzinska ou Jacobins polonais, t. I, Le Grand-Duc Constantin ou Jacobins polonais, t. II, par J. Czinski, vice-president du club patriotique de Varsovie et H. Demoliere, Paris, 1833-1834).

В литературном отношении роман не выше множества эпигонских произведений в духе Вальтера Скотта или "Сен-Мара" А. де Виньи, появившихся во Франции в 20-30-е годы. В романе рассказано, будто Пестель, ради успеха деятельности тайных обществ, добился доверия Александра I и стал его любимцем. И когда Александр спрашивает его, как поступить с революционерами, если удастся разоблачить их, Пестель говорит: надо будет всех уничтожить. Царь, улыбаясь, отвечает, что Пестель слишком жесток, тут же награждает его и назначает командующим всей гвардией и т. п.

Я. Чиньскому, должно быть, принадлежит иная характеристика Пестеля в романе: он - "слава России", великий революционер-демократ, мечтающий превратить Россию, Польшу и другие граничащие с нею страны в цветущие, цивилизованные, мирные и независимые республики. Как революционный энтузиаст представлен в романе Кюхельбекер.)

Прочитав статью Феликса Пиа, задаешь себе вопрос: хорошо ли он ознакомился с романом, о котором говорит в ней? Он, должно быть, лишь перелистал его. Не из него, а из других источников почерпнул Ф. Пиа сведения о декабристском движении и Пестеле (которого поэтому и называет командирам Вятского полка, а не командующим гвардией).

Вместе с тем лейтмотив статьи Ф. Пиа, не столько критической, сколько публицистической, был несомненно близок Стендалю: даже в деспотической России самоотверженные люди подготовляют освобождение народа. Цитаты, выхваченные из романа Феликсам Пиа, и его комментарии к ним также могли привлечь внимание Стендаля. Например, декабристы так говорят в романе: они погибнут, но "мир узнает, что есть в России Бруты и Риэго". Автор статьи восклицает: "Нет! Нет! Пестель, этот мученик борьбы за свободу Севера, не был честолюбцем...* Какая благородная душа! душа пламенная и чувствительная одновременно..." Можно подумать, что это сказано о Пьетро Миссирили, о стендалевских "благородных безумцах", "немногих счастливцах"**. В бескорыстии и самоотверженности пламенной души Пестеля Стендаль и увидел, должно быть, "великолепную черту характера". И он, второпях набрасывая записку, для краткости написал не "молодой русский военный" (или "русский офицер"), а "молодой казак".

* (В романе этот мотив связан не с Пестелем, а с образом польского революционера.)

** (Пушкин в 1836 году сказал о Радищеве: "чувствительный и пылкий"; это была типичная для эпохи формула, обозначавшая приметы передового человека, революционера. В той же статье Пушкина читаем: в Радищеве "виден ученик Гельвеция" (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 12, изд. АН СССР, М. 1949, стр. 34-35).)

Догадка Т. Кочетковой кажется убедительной, потому что Анри Бейль и декабристов причислял, наряду с карбонариями, к "благородным безумцам".

Бейль, участник похода 1812 года, с глубоким уважением отнесся к свободолюбию, стойкости, беспримерной нравственной силе русского народа. В одной его заметке 1815 года читаем: в России раболепных придворных - кучка, а истинных русских патриотов, не зараженных "монархическим принципом",- множество (M. I. M., I, 292). В 1825 году, разбирая французский роман, автор которого с сочувствием рассказал о моральной чистоте русского солдата, Стендаль добавил от себя: вообще русские простые люди - "достойная уважения часть нации" (С. А., V, 195). В участниках декабрьского восстания 1825 года он распознал тех патриотов, не зараженных "монархическим принципом", в существовании которых был уверен десятилетием ранее. В 1826 году в статье для английского журнала Анри Бейль саркастически описал, как воспринял весть о петербургском декабрьском восстании парижский высший свет (который никогда не упоминал о французских республиканцах- так же, как осажденные не говорят о новостях осады): "Удивительное открытие, что свободолюбие существует даже в недрах русской армии, оказалось грозным ударом для Сен-Жерменского предместья" (С. А., III, 33). Наконец, в то самое время, когда Стендаль общается в Риме с Вяземским, он вводит в роман "Люсьбн Левея" мотив восстания декабристов и говорит о них в том же тоне, какой обычен для его высказываний о французских "благородных безумцах" - смелых, самоотверженных и бескорыстных, но немногочисленных и не связанных с массами.

Имеет ли отношение и статье Ф. Пиа и к Пестелю вторая фраза записки ("какой престиж, если бы буржуазия ответила на чаяния крестьян!")? Ведь Ф. Пиа особо отметил, что декабристы принадлежали к верхушке аристократии (а не к буржуазии). Стендаль в "Люсьене Левене" также назвал их русскими аристократами. Бескорыстие и самоотверженность Пестеля он не мог связать с буржуазией, он имел в виду русский национальный характер, народ. И вторая фраза записки, очевидно, представляет собою не столько реплику на статью Ф. Пиа, сколько отзвук недавней беседы Стендаля с Вяземским, когда они говорили о необходимости как можно скорее отменить крепостное право в России - и бесчеловечное, и тормозящее развитие страны. Буржуазия не могла не быть заинтересованной в уничтожении этого "тормоза". И если бы в России была буржуазия, оказавшаяся на высоте положения и сумевшая добиться отмены крепостного права с оставлением земли в руках крестьян, если бы она ответила так на их чаяния - чудеса сотворили бы их нравственная сила, бескорыстие и самоотверженность (которые и являются "великолепной чертой характера" русского народа)!*

* (Воскликнул ли Стендаль "какая империя", "какая мощь" или же "какой престиж"? Скорее всего слово "empire" имеет в этой фразе значение "престиж": французский писатель обычно прежде всего думал о том, как события в России (например, декабрьское восстание) могут быть восприняты в Западной Европе.)

Иными словами, это стало бы возможным, если бы в России была буржуазия, обладающая революционной последовательностью и поэтому способная расковать энергию народных масс в революционно-демократическом движении. Но в записке Стендаля слова "если бы" выражают не только предположение, не только участвуют в одном из предсказаний, какие он любил делать; в этом "если бы" звучит и глубочайшее сомнение: у автора памфлета "О новом заговоре" давно нет доверия к буржуазии любой страны, и он до конца жизни будет помнить о том, как после "трех славных дней" революции 1830 года французская буржуазия, заставив народ "заплатить за обед", не дала ему "пообедать"...

© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'