Письмо XX

Галейн, 5 июня 1809 г.

Мой дорогой Луи!

Через два года после окончания оратории "Сотворение мира" Гайдн, ободренный своим успехом и дружескими советами барона Ван Свитена, сочинил новую ораторию - "Четыре времени года". Текст для нее "описательный" барон заимствовал у Томсона. В произведении этом меньше чувства, чем в "Сотворении мира", но сама тема позволяла изобразить нечто жизнерадостное - веселый сбор винограда, земную любовь; и не будь "Сотворения мира", "Четыре времени года" можно было бы считать самым прекрасным на свете образцом музыки описательного жанра.

Музыка здесь более искусная, но менее возвышенная, чем в "Сотворении мира". Однако она превосходит свою старшую сестру в одном отношении, а именно в квартетах. Впрочем, к чему осуждать эту музыку? Говорят, что она не итальянская, и очень хорошо. Я считаю, например, что симфония весьма подходит к характеру немцев, которых трудно чем-нибудь взволновать, но нам от этого не хуже. Таким образом, отнюдь не плохо, что в отношении искусств у каждой страны есть своя особая физиономия. Наслаждение всех людей на свете от этого только возрастает. Мы наслаждаемся и неаполитанскими песнями Паэзиелло и немецкими симфониями Гайдна. Увидим ли мы когда-нибудь, что Тальма*, сыграв сегодня в "Андромахе"**, выступит назавтра в роли Макбета, которого вовлекло в преступление честолюбие его жены? Надо сказать, что "Макбет", "Гамлет" и прочие пьесы Дюсиса*** сами по себе, конечно, хороши, но они в такой же степени походят на трагедии английского поэта, как и на драмы Лопе де Вега. Мне представляется, что в отношении романтических пьес мы находимся как раз на тех же позициях, какие мы занимали лет пятьдесят тому назад**** по отношению к итальянской музыке. Крику скоро будет немало; появятся памфлеты, сатиры, а может быть, посыплются и палочные удары в тот прекрасный день, когда публика, храня глубочайшее политическое спокойствие, решит стать полновластным судьей в вопросах литературы. Но, в конце концов, та же публика, выведенная из себя плоскими последователями великого Расина, захочет посмотреть "Гамлета" и "Отелло". Сравнение наше неудачно лишь в одном отношении: эти пьесы никогда не убьют ни "Федры"*****, ни "Цинны", а у Мольера соперников вообще не будет по той простой причине, что он в своем жанре единственный.

* (Тальма (1763-1826) - великий трагический актер эпохи революции, Первой империи и Реставрации.)

** ("Андромаха" - трагедия Расина.)

*** (Дюсис (1733-1816) - французский драматург, известный своими переделками Шекспира в духе позднего классицизма.)

**** (...на тех же позициях, какие мы занимали лет пятьдесят тому назад...- Имеется в виду знаменитая "война буффонов", спор между сторонниками итальянской и сторонниками французской музыки, разыгравшийся в пятидесятых годах XVIII века вокруг итальянской комической оперы (опера-буфф).)

***** ("Федра" - трагедия Расина, "Цинна" - трагедия Корнеля.)

Текст оратории "Четыре времени года" очень скверный. О музыке же можно сказать следующее: представьте себе целый ряд картин, различных по жанру, тематике и колориту; вся эта галерея распределена по четырем залам; в центре каждого из них находится большое, главное полотно.

Темами для этих четырех главных картин служат: для первой из них - снег, северный ветер, мороз со всеми его ужасами; для лета - сильная гроза; для осени - охота; для зимы - сельская вечеринка.

Прежде всего можно сказать, что житель более мягкого климата никогда бы не изобразил снега и всех ужасов зимней стужи в картине весны. На мой взгляд, для начала произведения это довольно тоскливо. По мнению же любителей данного жанра музыки, эти суровые звуки прекрасно подготавливают слушателя к тому наслаждению, которое его ждет впереди.

С вами, друг мой, я не собираюсь изучать "Четыре времени года" шаг за шагом.

Когда Гайдн решил передать тему летнего зноя, ему невольно пришлось "отбиваться" от собственной музыки из оратории "Сотворение мира", где он изобразил первый восход солнца над землей; а музыкальное искусство, которое пытаются превратить в нечто описательное, само по себе столь трудно поддается четким контурам, столь чуждо всякому описанию, что, несмотря на огромные усилия, потраченные композитором, этот первый симфонист в мире все же не избежал некоторых повторений. Прекрасно переданы подавленность, полнейшее изнеможение всего живущего, даже растений, поникших под сильным зноем летнего дня. К концу этой весьма правдивой картины весь оркестр смолкает. Удар грома, возвещающий

начало грозы, нарушает эту тишину. Здесь Гайдн в своей стихии: повсюду огонь, крики, смятение, испуг. Это полотно в духе Микеланджело. Но вот буря стихает, тучи рассеиваются, снова проглядывает солнце; в лесу, на листьях деревьев блестят дождевые капли; вслед за грозой наступает чудесный вечер; затем приходит ночь, и все замирает; лишь время от времени общее безмолвие прерывается стоном какой-нибудь ночной птицы и звуками отдаленного колокола,

Che pare il giorno pianger che si muore*.

* (...который словно оплакивает умирающий день (итал.).)

В данном случае физическое подражание проведено в предельно доступных для него границах. Но эта сцена мирной тишины после страшного эпизода грозы является недостаточно эффектным завершением общей картины лета*.

* (Позвольте мне небольшое повторение. Мне хочется сослаться здесь на текст письма, подлинник которого я послал моему другу одновременно с ранее приведенными строками. Оно было написано по-французски одной милой канониссой из Брауншвейга, чью кончину мы сейчас оплакиваем.

Это письмо о Вертере, который, как известно, родился в Брауншвейге и был сыном аббата Иерузалема; в заключительном отрывке по моей просьбе подробно описывается та особая склонность, которую Вертер питал к музыке.

"...Так как музыка - это искусство, которое лучше всего передает различные оттенки ощущений и может с предельной глубиной отражать душевные порывы, следует, на мой взгляд, отличать чувствительность в понимании Моцарта от чувствительности в понимании Чимарозы.

Лицо Вильгельмины М. и лицо ангела на картине Пармиджанино, висящей у меня в комнате**, относятся к числу тех, которые, как мне кажется, свидетельствуют о преобладании в природе этих существ чувствительности над характером: в минуты сильных эмоций такие натуры становятся как бы воплощенной эмоциональностью. Ни для чего другого места уже не остается: мужество, забота о собственном добром имени - все это не только отходит на задний план, но даже полностью вытесняется. Таким именно мне представляется упоминаемый мною прелестный ангел в роли Керубино, поющего у ног боготворимой им восприемницы:

Voi che sapete.

Северные народы, насколько мне представляется, целиком подвластны такого рода музыке, which is their queen (которая царит в их душе).

Когда вы лучше узнаете Германию и при случае познакомитесь с двумя-тремя из тех несчастных девушек, которые там ежегодно погибают от любви,- не смейтесь, господин француз,- вы поймете, какое сильное влияние на нас оказывает наша музыка. Пойдите как-нибудь воскресным вечером в Ханцгартен или в те английские парки, куда отправляется на прогулку под конец праздничного дня вся городская молодежь в северных странах; взгляните на парочки влюбленных, которые, сидя подле родителей, пьют кофе и слушают вальсы или медленные, трогательные мелодии, исполняемые на валторнах бродячими музыкантами; заметьте, как взгляды влюбленных становятся вдруг неподвижными; посмотрите, как руки их сплетаются над столиком в нежном пожатии - и все это на глазах у матери: ведь они, как говорят здесь, помолвлены; но вот жениха забирают в рекруты; его невеста не впадает в отчаяние, но она тоскует; все ночи напролет она читает романы; мало-помалу ее одолевает грудная болезнь, и она умирает, причем самые лучшие врачи так и не находят средств против этого недуга. Вы видели девушку еще две недели тому назад в доме ее матери, и она сама наливала вам чай; тогда вы нашли ее только немного грустной. Вы спрашиваете, как она поживает. "Бедняжка N? - отвечают вам.- Она умерла от горя". Здесь такой ответ никого не удивляет. "А где ее жених?" "В армии, но о нем ничего не слышно".

Таковы сердца, которые умеют затронуть Гендель, Моцарт, Боккерини, Бенда.

Темноволосым и темпераментным женщинам, родившимся на юге Европы, должна нравиться музыка Чимарозы. Они готовы заколоть друг друга кинжалом ради живого любовника, но не зачахнут от тоски по неверному.

Женские арии Чимарозы и всех неаполитанцев отражают большую душевную силу даже в самые патетические минуты. В опере "Великодушные враги", которая давалась два года тому назад в Дрездене, наш Моцарт создал бы нечто изумительно нежное из арии Non son villana, ma son dama (Я не крестьянка, я дама).

Чимароза сделал из этого признания легкую, стремительную арию, подчиняясь требованиям данной сцены. Но любой немке было бы не под силу произнести эти слова без слез".)

** (Это копия с картины "Madonna al longo collo" ("Мадонна с длинной шеей"), находящейся в Парижском музее под № 1070. Речь идет об ангеле, который изображен по правую руку от Марии и смотрит прямо на зрителя.)

Тема охоты на оленя, с которой начинается картина осени, необычайно удачна для изображения в музыке. Невольно вспоминаешь увертюру к "Юному Генриху"*.

* ("Юный Генрих" - опера Мегюля (1797); оперу пережила известная увертюра, изображающая охоту.)

Приятным отрывком является тема сбора винограда: подвыпившие крестьяне затягивают песню, а сельская молодежь занята танцами. Песня гуляк чередуется с мотивом национального австрийского танца, аранжированного в виде фуги. Этот живой, увлекательный отрывок находит себе широкий отклик, особенно среди поселян. Его нередко играют в Венгрии во время сбора винограда. По-моему, это единственный случай, когда Гайдн, в точности подражая природе, сумел пробудить привычные воспоминания у своих соотечественников и этим создал себе успех.

Критики ставили композитору в упрек, что в оратории "Четыре времени года" еще меньше мелодий, чем в "Сотворении мира", и называли ее инструментальной пьесой с вокальным сопровождением. Автор начинал уже стариться. Его обвиняют также,- на мой взгляд, довольно нелепо - в том, что он внес известную жизнерадостность в такой серьезный замысел. Почему же, собственно, серьезный? Потому что это музыкальное произведение называется ораторией. Название это, быть может, и не совсем удачно. Но разве симфония, которая вообще не слишком вас волнует, не выигрывает оттого, что некоторые отрывки ее звучат весело? Люди зябкие укоряют Гайдна - и, мне кажется, с большим основанием - за то, что он изобразил две зимы в одном и том же году.

Лучшей критикой на это произведение является замечание самого Гайдна; он высказал его мне, когда я собирался ему рассказать об исполнении оратории во дворце Шварценберга. Она была встречена дружными аплодисментами. Я поспешил уйти, чтобы принести мои поздравления автору. Едва я раскрыл рот, как прямодушный композитор остановил меня:

"Мне отрадно слышать, что моя музыка понравилась публике; но от вас я не принимаю поздравлений по этому поводу. Вы, я уверен, чувствуете сами, что это не "Сотворение мира", и вот почему: в "Сотворении мира" перед вами ангелы, а здесь крестьяне". Замечание это превосходно, ибо оно принадлежит человеку, талант которого проявлялся скорее в изображении возвышенного, чем нежного.

Текст оратории "Четыре времени года", сам по себе достаточно банальный, в переводе на другие языки оказался безвкусным. Музыка сохранилась в переложениях для квартетов и квинтетов, и на небольших любительских концертах ее слышишь чаще, чем музыку "Сотворения мира". Так как скромные по количеству мелодии в оратории приходятся в основном на долю оркестра, то при устранении вокальных партий мелодическая канва произведения сохраняется почти полностью. Впрочем, о "Четырех временах года" мне, пожалуй, судить трудно. Я слышал ораторию всего один раз и к тому же был тогда очень рассеян.

Сидя рядом с одним венецианцем, я спорил с ним о роли, которая отводилась мелодии в музыке середины восемнадцатого века. Я доказывал ему, что в ту пору мелодии почти что не существовало и что музыка была тогда всего лишь приятным шумом.

При этих словах сосед мой подскочил на стуле и стал мне рассказывать о том, что пришлось испытать одному из его соотечественников, певцу Алессандро Страделле, который жил примерно в сороковых - пятидесятых годах семнадцатого столетия.

Он постоянно бывал в наиболее знатных домах Венеции, и самые благородные дамы оспаривали между собой честь брать у него уроки. Таким-то образом он и познакомился с Гортензией, знатной римлянкой, которую любил некий венецианский дворянин. Страделла влюбился в нее и без труда оттеснил своего соперника. Он тайно увез Гортензию в Рим, где они выдали себя за мужа и жену. Разъяренный венецианец направил по их следам двух убийц, которые после тщетных поисков в различных городах Италии открыли в конце концов место убежища любовников и приехали в Рим как раз в тот вечер, когда Страделла выступал в оратории, исполнявшейся в прекрасной церкви Сан-Джованни ди Латерано. Убийцы решили выполнить порученное им дело, когда народ будет выходить из церкви, и вошли туда, чтобы проследить за одной из своих жертв, а заодно и посмотреть, нет ли среди слушателей Гортензии.

Стоило им лишь послушать в течение нескольких минут чудесный голос Страделлы, как они почувствовали себя растроганными. В них заговорила совесть, они разрыдались и в конце концов стали думать только о том, как бы спасти любовников, которых поклялись убить. Они поджидают Страделлу у дверей церкви и видят, что он выходит оттуда с Гортензией. Они подходят к нему, благодарят за доставленное им удовольствие и признаются, что спасением своим он обязан лишь тому впечатлению, которое произвел на них его голос. Затем они разъясняют ему отвратительную цель своего путешествия и советуют ему немедленно уехать из Рима и, таким образом, позволить им убедить венецианца в том, что они явились слишком поздно.

Страделла и Гортензия поспешили воспользоваться этим советом и отправились в Турин. Родовитый венецианец, получив донесение своих клевретов, пришел в еще большую ярость. Он поехал в Рим, чтобы привлечь на свою сторону отца Гортензии. Он постарался внушить старику, что тот сможет смыть свое бесчестие лишь кровью дочери и того, кто ее похитил. Этот злодей-отец взял с собой двух убийц и направился в Турин, запасясь рекомендательными письмами на имя маркиза де Виллара, состоявшего в ту пору французским посланником при местном дворе.

Однако герцогиня-регентша Савойи, узнав о том, что произошло с любовниками в Риме, решила их спасти. Она поместила Гортензию в монастырь, возвела Страделлу в звание своего первого музыканта и поселила его в собственном дворце. Эти предосторожности казались вполне достаточными, и в течение нескольких месяцев любовники наслаждались полнейшим спокойствием. Но однажды вечером, гуляя по городскому валу, Страделла подвергся нападению трех человек, которые поразили певца кинжалом в грудь и удалились, считая его мертвым. Не желая ни оказывать этим людям покровительства после преступления, наделавшего столько шума, ни предавать их в руки правосудия после того, как сам он предоставил им убежище, де Виллар через несколько дней устроил их побег.

Тем не менее вопреки всякой вероятности рана Страделлы зажила, и венецианец испытал вторичное крушение своих планов, но от мести не отказался. Все же неудачи его сделали более осторожным, и он решил прибегнуть к более надежным мерам, ограничившись на время слежкой за Гортензией и ее возлюбленным. Так прошел год. Герцогиня, относившаяся к судьбе любовников с возрастающим участием, пожелала узаконить их союз и поженить их. После свадебной церемонии Гортензия, которой жизнь в монастыре успела наскучить, захотела увидать генуэзский порт. Страделла повез ее туда, и на следующий день после их приезда они были найдены в постели, заколотые кинжалом.

Это печальное событие произошло, как утверждают, в 1670 году. Страделла был поэтом, композитором и первым певцом своего века.

В ответ соотечественнику Страделлы я заметил, что сама по себе нежность звуков, даже в том случае, когда они совсем не мелодичны, доставляет истинное удовольствие и самым диким людям. Когда в 1637 году Мурад IV, взяв Багдад приступом, приказал истребить всех жителей, один-единственный перс осмелился возвысить голос: он громко потребовал, чтобы его отвели к повелителю, заявив, что перед смертью он должен сообщить ему нечто важное.

Подойдя к подножию трона Мурада, Скакули (так звали перса) распростерся ниц и воскликнул: "Владыка, не дай погибнуть вместе со мной тому искусству, которое стоит всего твоего царства; послушай, как я пою, а потом вели меня умертвить". Когда Мурад дал знак согласия, Скакули вынул из-за пазухи небольшую арфу и спел экспромтом нечто вроде романса на разрушение Багдада. Свирепый Мурад, невзирая на стыд, который испытывает любой турок при малейшем проявлении со своей стороны признаков душевного волнения, расплакался и повелел прекратить избиение. Скакули, осыпанный щедрыми наградами, последовал за ним в Константинополь; там он ввел в обиход персидскую музыку, в которой ни один европеец ни разу не мог уловить какой бы то ни было мелодии.

Гайдн, на мой взгляд,- это Тинторетто в музыке. Подобно венецианскому художнику, с энергией Микеланджело он сочетает пылкость, самобытность, богатство вымысла. Всему этому присущ какой-то приятный колорит, который придает особую привлекательность даже мельчайшим деталям. Мне кажется, однако, что эйзенштадтский Тинторетто был более глубоким художником, нежели венецианский; помимо того, он умел работать медленно.

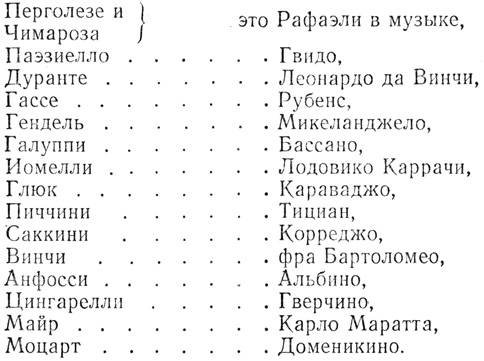

Мною овладевает мания сравнений*. Сообщаю вам по секрету мой перечень, но с условием, чтобы вы не слишком надо мной смеялись. Итак, я считаю, что

* (Таблица сравнений музыкантов с живописцами принадлежит Карпани; Стендаль внес в нее кое-какие изменения; например, Карпани сравнивал Моцарта с Джулио Романо, а Стендаль - с Доменикино; Карпани сравнивал Чимарозу с Веронезе, а Стендаль - с Рафаэлем.)

Наименее натянуто сходство между Паэзиелло и Гвидо. Что же касается Моцарта, то для полного соответствия с ним Доменикино нужна была бы еще большая меланхоличность.

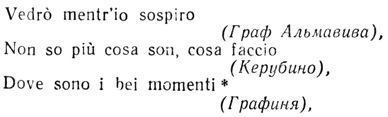

Художнику была присуща выразительность, но, пожалуй, в каких-то умеренных пределах - при изображении невинности, робости, почтительности*. Моцарт же передал самую пылкую и самую стыдливую нежность в таких ариях, как:

* (Взгляните на картину "Две невинных и робких девушки", находящуюся в музее под № 914; на ней вы можете заметить, что Доменикино недостает и жизнерадостности. Лица ангелов, которые должны были бы светиться тайной радостью, не говорят о счастье.

Взгляните также на картину "Молодая женщина перед судом Александра", № 919.)

* (Где прекрасные мгновенья (тал.).)

Andiam, mio bene;*

* (Пойдем, мой милый... (итал.))

самую глубокую обаятельность в арии:

La mia Doralice capace non è*

* (Моя Дораличе на то неспособна... (итал.))

** ("Так поступают все женщины" (итал.).)

и в

Giovanni, che fate all'amore *

* (Джованни, как вы поступаете в любви (итал.).)

Красота иощущение счастья, присущие лицам Рафаэля, отражены и в мелодиях Чимарозы.

Чувствуется, что персонажи, изображенные им в минуту невзгоды, обычно бывают счастливыми. Возьмите хотя бы ту же Каролину из оперы "Тайный брак". Женские образы Моцарта, наоборот, напоминают дев Оссиана, с чудесными белокурыми волосами, с голубыми глазами, нередко полными слез. Женщины эти, быть может, не так хороши собой, как ослепительные итальянки, но зато более трогательны.

Послушайте партию графини из "Свадьбы Фигаро" в исполнении г-жи Барилли; представьте себе в той же роли темпераментную актрису, скажем, г-жу Стрина-Сакки, красивую, как м-ль Марс,- и вы повторите вслед за Шекспиром:

Like patience sitting on her tomb*.

* (

Она...

Застыла, как покорность у надгробья (англ.)**.

)

** (Английские стихи - неточная цитата из "Двенадцатой ночи" Шекспира (акт II, сцена 4-я).)

В счастливую пору жизни вы предпочтете Чимарозу; в минуты грусти верх одержит Моцарт.

Я мог бы продолжить свой список, включив в него художников-маньеристов и сопоставив с их именами имена Гретри и почти всех молодых немецких и итальянских композиторов. Но мысли эти, пожалуй, отражают сугубо частное мнение того, кто излагает их на бумаге, и вам они покажутся странными.

Барон Ван Свитен настаивал, чтобы Гайдн написал третью описательную ораторию, и старания его, вероятно, увенчались бы успехом, но работу композитора приостановила смерть. Перелистав вместе с вами перечень произведений моего героя, приостановлюсь и я.

Кто бы мог сказать, когда я вам впервые написал о Гайдне пятнадцать месяцев тому назад, что болтовня моя затянется так надолго.

Вы были так милы, что не слишком скучали от этих писем, а мне они доставляли два - три раза в неделю приятное развлечение. Сохраните их. Если мне когда-нибудь придется приехать в Париж, я перечту их с большим удовольствием.

Прощайте.

© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'

При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:

http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'